No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

siglos XVIII-XIX

Pintora nombrada en 1772 académica de Bellas Artes de San Fernando, Madrid.

Pintora, fue nombrada académica de mérito el día 21 de junio de 1772 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, tras presentar un dibujo a lápiz de Ceres.

MAE, Mariángeles Pérez-Martín, 2023.

Ceres. ca. 1771. Dibujo a lápiz. Paradero desconocido.

| PÉREZ-MARTÍN, Mariángeles, Ilustres e ilustradas. Académicas de Bellas Artes (ss. XVIII-XIX), Valencia, Tirant lo Blanch, 2020. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

La figuerense Paulina Buxó fue una autora polifacética que destacó especialmente como compositora, pianista y profesora, pero que también se dedicó a la escritura y practicó la fotografía durante la segunda mitad del siglo XIX.

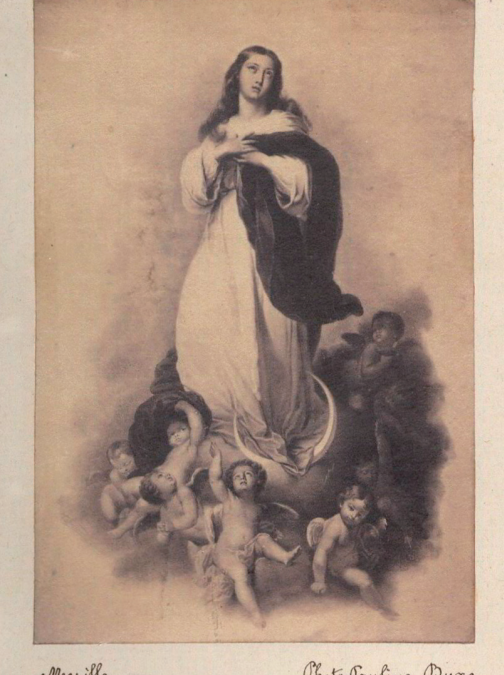

Reproducción de la Inmaculada Concepción de Murillo (Nouvel office de l’Inmaculée Conception: Prières et elévations dédiées à S.M. Isabelle II, Reine d’Espagne), 1857. Real Biblioteca

Paulina Buxó, natural de Figueras, fue una autora polifacética que destacó especialmente como compositora, pianista y profesora, pero que también se dedicó a la escritura y practicó la fotografía durante la segunda mitad del siglo XIX.

Apenas conocemos datos relativos a su biografía hasta la fecha. Sabemos que, como indica Joaquín Pla Cargol en sus Biografías de gerundenses, Paulina Buxó fue religiosa, pudiendo encontrar en la clausura del convento la libertad para desarrollar sus aspiraciones creativas. Escribió las obras tituladas Elevaciones del Alma a Dios y Elevaciones del Alma a la Virgen, que fueron publicadas en la segunda mitad del siglo XIX por la casa editorial turonense Mame.

Aunque no se ha podido confirmar que desempeñase el cargo, la prensa de la época informó de la posible elección de la autora como profesora de piano de la Infanta Isabel, como se lee en El Lloyd español en septiembre de 1864: “Parece que va á ser nombrada profesora de piano de S.A.R la infanta doña Isabel, la señora Paulina Buixó [sic], profesora y aya que ha sido del príncipe Poniatowski”. Publicación que, además de subrayar su talento musical y señalar su reputación como una de las primeras pianistas de Europa, se refiere a ella como una profunda e inspirada poetisa, que recientemente había dedicado una obra de poesía a la reina. Por su parte, en enero de aquel año, en las páginas de La Corona se afirmaba que la autora era especialmente conocida en distintas ciudades de Italia, y posiblemente también de Francia, por las discípulas que había formado tanto en centros educativos como en casas particulares. También ejerció como profesora en España, en el Colegio de Isabel la Católica de Sant Gervasi de Cassoles, fundado por Eusebi Font y Lluïsa Mayr von Baldegg, un centro para señoritas en cuyo cuadro pedagógico figura como la responsable de impartir el curso superior de lengua francesa.

Aunque la mayoría de referencias que conocemos sobre Paulina Buxó están vinculadas a sus composiciones musicales y su reputación como profesora, también sabemos que practicó la fotografía, medio con el posiblemente entró en contacto durante sus estancias en la capital francesa. En la Real Biblioteca de Patrimonio Nacional se conserva una delicada pieza devocional que la autora dedicó a la reina Isabel II en 1857, un exquisito libro artístico, recuperando la tradición de los libros de horas medievales, en el que destaca la suntuosa y cuidada encuadernación realizada en el célebre establecimiento de Pedro Domenech y Saló. Este ejemplar, ilustrativo del fulgor y celebridad que alcanzaba el culto mariano en la época, tras declararse el dogma de la Inmaculada Concepción, destaca, como afirma Reyes Utrera, por ser pionero en la inclusión de delicados positivos a la albúmina que acompañan las distintas oraciones manuscritas. Consta de un total de trece fotografías firmadas que, con el fin de estimular la devoción privada de la reina, reproducen obras de arte —pintura, grabado y escultura— vinculadas al ciclo iconográfico de la Virgen.

MAE, Blanca Torralba Gállego, febrero 2023

2020. Pintar, crear, viure. Dones artistes a l’Alt Empordà (1830-1939). Figueres, Museu de l’Empordà.

GARRIGOSA MASSANA, M. T, Les compositores catalanes del segle XIX: un impuls creador, tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. LÓPEZ-VIDRIERO, M. L., “Encuadernación en Palacio: lectura periférica y vestigio del tiempo”, Encuadernación de Arte, nº 22, 2003, pp. 4-22. Pintar, crear, viure. Dones artistes a l’Alt Empordà (1830-1939) [Catálogo de exposición], Figueres, Ajunatment de Figueres, 2020. |

PLA CARGOL, J., Biografías de gerundeses, 2ª ed. ampliada, 1960, Gerona / Madrid, Dalmáu Carles, Pla, S.A. Editores, p. 207. UTRERA GÓMEZ, R., “Fotografía y devoción regia”, II Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía: 1839-1939, un siglo de fotografía, Zaragoza, I.F.C., 2018, pp. 119-132 Web Patrimonio Nacional (https://realbiblioteca.patrimonionacional.es/bib/117117)

|

El Lloyd español, 09/09/1864, p.1. La Corona, 07/01/1864, p. 3. La España Musical, 01/08/1867. Real Biblioteca, II/4281. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Benjamina Miyar fue relojera y fotógrafa profesional durante cinco décadas. Destacó como retratista pero también colaboró en distintas publicaciones periódicas regionales, nacionales e internacionales. Su producción documenta la realidad y la vida sociocultural de la Asturias rural, constituyendo un conjunto de notable interés artístico y etnográfico.

Autorretrato

La asturiana Benjamina Miyar Díaz nació en la localidad de Corao el 9 de agosto de 1888. Hija de Roberto Miyar, célebre relojero del municipio que procedía de una familia de libreros, y de María Manuela Díaz Montero, originaria de Juvencos (Lugo). Creció junto a sus hermanas y primas en un entorno culto y amante del arte, colaboró con su padre y su tío en el taller de relojería y, aunque carecía de antecedentes familiares, aprendió la técnica y se dedicó a la fotografía durante cinco décadas.

Se desconocen los detalles concretos de su formación, pero es bastante plausible que, además de leer y consultar numerosas revistas para adquirir los conocimientos necesarios — como señalan quienes la conocieron—, fotógrafos como Pelayo Infante o Modesto Montoto, que estuvieron en Corao a comienzos del siglo XX, le enseñaran el oficio. Un oficio en el que encontró esa fusión entre el trabajo manual exquisito que había aprendido de su padre y esa pasión por el arte que compartía con sus familiares, entre otros, con su prima Armida Miyar, que fue pintora.

Comenzó su trayectoria profesional durante la segunda década del siglo XX e instaló su taller de revelado en la planta baja de la casa, convirtiendo la finca familiar y sus alrededores en el escenario principal de su obra. Junto a las instantáneas de grupos de vecinos, escolares, etc. y alguna muestra de fotografía de reportaje, entre la producción de Benjamina Miyar destaca su labor como retratista. La autora perseguía construir relatos con sus imágenes, para lo que prestaba especial atención tanto a la composición como al atrezo y vestimenta de sus modelos, utilizando incluso prendas que ella misma confeccionaba. En su mayoría son retratos sencillos pero de notable carga poética, que en numerosas ocasiones iluminaba, a veces de manera delicada y sutil y otras con colores más llamativos, a los que otorgaba formatos diversos.

Además de trabajar en la realización de retratos, Benjamina Miyar colaboró en distintas publicaciones periódicas como una suerte de reportera de la vida social y cultural del concejo. Encontramos referencias a su labor en la prensa regional, en semanarios como El Popular o El Orden, en los que en 1918 se afirmaba que poseía “cualidades tan sobresalientes que pudiera comparársele con los fotógrafos de renombre” y que, tras exhibir una colección de postales en el taller de relojería, había demostrado tener “alma artística de primer orden”. Además, algunas de sus fotografías se reprodujeron en publicaciones nacionales, como Mundo Gráfico, en cuyas páginas localizamos imágenes de carácter regionalista o costumbrista realizadas por la autora, como la titulada “El raposín de Llerices” o la que ilustra la fiesta del “corri-corri” que conmemoraba el duodécimo centenario de la batalla de Covadonga, así como en revistas internacionales, como El Progreso de Asturias o Voz Astur, ambas editadas en Cuba.

Durante los años treinta, el fallecimiento de su padre en 1935 y, sobre todo, el estallido de la Guerra Civil, pusieron fin a su etapa más prolífica y determinaron su trayectoria personal y profesional posterior. Tras vencer las tropas franquistas en el Frente del Norte, Benjamina Miyar, de ideología republicana, fue encarcelada y pasó dos meses en prisión. Pese a ello, nunca dejó de defender sus ideales, colaboró con la resistencia antifranquista —protegió a al conocido maquis asturiano Fernando Prieto, Alegría, convirtió su casa en espacio de encuentros clandestinos y escondió armas—, por lo que vivió vigilada durante el resto de su vida. Fue arrestada en tres ocasiones más entre 1948 y 1950, torturada, acusada de terrorismo y, según los documentos oficiales, de “socorrer a bandoleros, pertenencia de armas y de fotografías”.

Los años cincuenta también fueron complicados para la autora, que vivió estigmatizada y en la pobreza, aunque logró ganarse la vida con la reparación de relojes y la fotografía. A finales de la década enfermó de cáncer y falleció el 7 de agosto de 1961 en su localidad natal, a los pies de los Picos de Europa. Tras su muerte, la mayoría de sus negativos fueron arrojados al río y la historia de Benjamina Miyar fue condenada al olvido, hasta que en el año 2020 Celia Viada Caso dirigió la película documental La Calle del Agua, recuperando parte de su obra y reivindicando su figura.

MAE, Blanca Torralba Gállego, febrero 2023

PANTÍN FERNÁNDEZ, F. J., Cangas de Onís 1918, vida en torno a un centenario, Cangas de Onís, Ayuntamiento de Cangas de Onís, 2018, pp. 150-151. Hombres y Mujeres de Abamia, Corao, Asociación Cultural Abamia / Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onís, 2013, 2.ª edición. PANTÍN FERNÁNDEZ, F. J., “Benjamina Miyar Díaz (1888 – 1961)”, en el blog Sociedad Perriniana de Corao, https://perriniana.com/2017/08/10/benjamina-miyar-diaz-1888-1961/ (consulta: 04/02/2023) Película La Calle del Agua (2020) e información compartida por la directora, Celia Viada Caso. |

|

El Orden, 232, 09/06/1918. El Progreso de Asturias, 20/12/1922. El Popular, 73, 23/02/1918. Mundo gráfico, 360, 18/09/1918. Mundo gráfico, 365, 23/10/1918. Partida de prisión de Benjamina Miyar, Archivo Histórico de Asturias. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

La llanisca Aurora Cue de la Fuente, proveniente de una familia dedicada a la fotografía, fue una autora aficionada que, inspirándose en publicaciones ilustradas de la época, practicó géneros como el retrato o el paisaje. Sus creaciones fueron galardonadas en diversos concursos organizados por la Revista Kodak y reproducidas en las páginas de dicha publicación.

Aurora Cue de la Fuente, 1938. Colección particular.

Aurora Cue de la Fuente, la tercera de los ocho hijos del matrimonio formado por Baltasar Cue Fernández y Aurora de la Fuente García —junto a María, Covadonga, Ana María, María Luisa, Baltasar, Teresina y Manuel—, fue una mujer moderna, que hablaba varios idiomas, poseía talento para la creación artística y compartía con su padre la pasión por la fotografía.

Durante las primeras décadas del siglo XX, las mujeres también participaron de aquella notable eclosión de la fotografía de aficionado que se produjo en España, como revelan algunas publicaciones de la época entre las que destaca la Revista Kodak (Madrid, 1916-1926), en la que encontraron un espacio de visibilidad y difusión de sus creaciones poco habitual hasta el momento. La llanisca Aurora Cue fue una de las fotógrafas galardonadas en varias ocasiones en los certámenes organizados por dicha revista, recibiendo distintos premios por las siguientes obras: Mañana clara (Concurso N.º 2, primer premio), En las rocas (Concurso N.º 3, diploma de mérito), El sueño de la hermanita (Concurso N.º 4, cuarto premio) y Retrato (Concurso N.º 10, cuarto premio). La autora presenta un perfil alejado de aquel estereotipo de aficionada vacacional asociado a la comunidad creada en torno a la Revista Kodak, pues provenía de una familia dedicada a la fotografía, era hija del retratista profesional Baltasar Cué Fernández, con todas las facilidades de acceso a formación técnica y visual, así como a materiales y productos, que ello implicaba.

Desde mediados de los años veinte Aurora Cue organizaba sesiones fotográficas en el desván de la casa familiar, ubicada próxima a la plaza de Santa Ana de Llanes, donde conservaba numerosas publicaciones gráficas que le servirían de inspiración, como por ejemplo La Esfera, a la que estaba suscrita. Allí preparaba el atrezo necesario, colocaba los focos y retrataba a sus modelos predilectas, sus hermanas y primas, a las que vestía para la ocasión, creando piezas en las que prestaba especial atención a la luz, la pose y la composición.

Además de estas fotografías realizadas en interiores, Aurora Cue también se dedicó al paisaje. Entre sus creaciones encontramos, por ejemplo, instantáneas tomadas entre las rocas de la Playa de Toró, en la Playa del Sablón, en el Paseo de San Pedro o en la capilla de San Antón, donde capturó el «bagazu» del mar, el impacto de las grandes olas sobre la costa.

Sus obras, tanto las efectuadas en el hogar como las tomadas al aire libre, que realizó con una cámara de fuelle No. 1 Autographic Kodak Jr. (fabricada entre 1914 y 1927) que le había regalado su padre, destacaron por una preocupación estética superior a la habitual entre las del prototipo de “aficionado kodakista” ¾principiante, ocasional, que asocia la práctica fotográfica a los momentos de ocio y a su función de registro¾ que tantas críticas recibió desde el resto de sectores de la fotografía, pero que, aunque fue probablemente el perfil más común entre los consumidores de la marca, no fue el único, como evidencian aficionadas como Aurora Cue.

Para finalizar, merece la pena señalar que durante la guerra civil la autora realizó un interesante diario en el que plasmó todos los movimientos que tuvieron lugar en el campo de aviación ubicado en la cuesta de Cue-Andrín, que observaba desde la galería de su casa, de gran valor testimonial, que evidencia su capacidad de observación y su vocación de cronista de su tiempo.

MAE, Blanca Torralba Gállego, enero 2023

2018. Baltasar Cue Fernández (1856-1918). La mirada de un fotógrafo llanisco. Llanes, Casa Municipal de Cultura.

Conversaciones con Fernando Suarez Cue, sobrino de Aurora Cue. RÍO, H. del, “Una guerra sin perder detalle. Aurora Cue de la Fuente, autora de un diario sobre el Llanes de 1936 y 1937”, La Nueva España (Oviedo, 28/04/2018), https://www.lne.es/oriente/opinion/2018/04/28/guerra-perder-detalle-19012553.html (consulta: 24/01/2023). TORRALBA GÁLLEGO, B., “Fotógrafas aficionadas en España: la Revista Kodak (1916-1936)”, Actas del Congreso Internacional: Las mujeres en el sistema artístico, 1804-1939 (en prensa). |

|

“Concurso «Retratos femeninos»”, Revista Kodak, nº 53, agosto 1925, p. 14. “Concurso «Escenas de veraneo»”, Revista Kodak, nº 54, octubre 1925, p. 11. “Concurso «Escenas de la vida infantil»”, Revista Kodak, nº 55, diciembre 1925, p. 14. “Concurso número 4 de Revista Kodak «Escenas de la vida infantil»”, Revista Kodak, nº 56, febrero de 1926, p. 9. “Concurso «Paisajes otoñales»”, Revista Kodak, nº 61, diciembre 1926, p. 19. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

La artista francesa fue una de las más prolíficas y respetadas ilustradoras de moda de su tiempo. Representó visualmente en más de 35 publicaciones periódicas diferentes las características de la indumentaria del momento y sus composiciones se difundieron de tal manera que llegaron a utilizarse más allá de Francia. Además, su trayectoria artística va estrechamente ligada con el avance de las más novedosas técnicas del grabado que se desarrollaron a mediados del siglo XIX, destacando el grabado a color.

Adèle Anaïs Colin Toudouze, por Paul Marcellin Berthier. Colección Palais Galliera – Musée de la Mode de la Ville de Paris (París)

La mayoría de las fuentes apuntan que Adèle Anaïs Colin nació en París el 22 de marzo de 1822. Sin embargo, otras apuntan que pudo nacer en Ucrania circunstancialmente y que poco después la familia volviera a su lugar de origen: París. Fue la segunda hija de las cuatro que tuvo el pintor y litógrafo Alexandre-Marie Colin (1798-1875). Todas ellas fueron artistas, pero con quién Anaïs colaboró más estrechamente en diversos proyectos de ilustración de moda fue con la mayor: Héloïse (1819–1873). Ambas compartieron numerosos encargos y por ello desarrollaron un estilo artístico muy similar, en ocasiones apenas diferenciable.

Los Colin pertecenía a un linaje con gran tradición artística: además de tener padre y madre artistas, su tío paterno era escultor y su tía miniaturista. También se pueden trazar antecesores como Jean-Baptiste Greuze en su familia. Así pues, las hermanas Colin no necesitaron aprender el oficio del arte en una academia, sino que fueron instruidas en el propio seno familiar.

La figura de su padre como profesor fue fundamental. No solo en su formación académica, sino también en la transmisión de su influencia del movimiento romántico por vía directa de sus protagonistas: Delacroix, Géricault, Gavarni, Gautier, de Musset o Devéria frecuentaron el taller de Alexandre-Marie Colin llamado Pére Colin, ya que era considerado uno de los centros de la actividad artística de París. A pesar de este ambiente tan favorable, ninguna de las hermanas, ni siquiera Anaïs, cultivaron de forma recurrente los géneros de mayor consideración en la jerarquía artística: ni el histórico, ni el religioso, más allá de alguna tímida y furtiva incursión en los mismos; sino que casi se dedicaron en exclusiva a la ilustración de moda y al retrato. Eso se debe a que no recibieron la misma enseñanza académica que sus colegas varones en aquella época. Igualmente, a todas ellas se les permitió crear, exponer y vender obras y dibujos.

Las cuatro hermanas Colin participaron y ganaron reconocimientos en los Salones de París en su adolescencia cuando tenían entre los 14 y 20 años. Además, conquistaron el favor de la crítica, en especial Héloïse y Anaïs, cuyas composiciones fueron aplaudidas en el Album del Salon de 1842 por “su notable calidad, su distinción y su gracia”, aunque se les requería una “mayor luz y veracidad en el color de sus dibujos”.

Anaïs Colin-Toudouze se introdujo desde bien joven en el sector de la ilustración de la moda. Una industria floreciente entre 1830 y 1870 que precisaba de artistas que ilustraran las cada vez más numerosas revistas de moda. Trabajó durante 35 años para varias publicaciones francesas como Monde élegant de 1850, Magasin des demoiselles, Modes de Paris de 1857, La mode illustrée, Monsieur de la toilette.

Durante todo ese tiempo, vivió el desarrollo de las técnicas del grabado en la comercialización y difusión de estas publicaciones. Sus primeros diseños para el Magasin des demoiselles que datan de 1844, solían ser tallados por L. Wolff o P. Preval y, a partir de 1846, por Isnard Desjardines mediante el procedimiento que él mismo inventó: el grabado cromotipográfico, que permitía imprimir estampas a color y con mucha mayor precisión. Cuando las ilustraciones de moda se convirtieron cada vez más populares, las últimas técnicas del grabado permitieron que las composiciones de Toudouze fueran producidas en masa y seguir el ritmo semanal de publicación de la mayoría de estas revistas.

Esta difusión, casi “explosiva” de sus diseños, le dio la oportunidad de ilustrar también para medios extranjeros, como los periódicos de moda británicos La Belle Assemblee, The Queen o English woman’s Domestic Magazine. Era una práctica común que revistas extranjeras de moda realizaran acuerdos con publicaciones francesas para comprar los derechos de reproducción de ilustraciones de moda procedentes de París –que solían ser de mayor calidad que en otros países y recogían las últimas novedades y tendencias–. Otras editoriales copiaron directamente los dibujos sin entrar en contacto con ellas.

Además, ilustró libros como Le Maitre à danser (1844) en el que incluyó más de doce dibujos de hombres y mujeres bailando polcas, valses, mazurcas… En ellos solía describir escenas de ocio, románticas o históricas.

La indumentaria tradicional de otros países era también un tema natural para un ilustrador de moda: Les Filles de l’empire céleste (1850) fue una serie de dibujos que mostraban los encantos de los vestidos exóticos del Este y de otros lugares como España, Suiza o Italia, sin buscar una corrección histórica sino con la voluntad de plasmar el mero entusiasmo romántico del pasado que tanto peso tuvo en la formación con su padre.

En 1845 Anaïs Colin casó con el arquitecto y aguafortista Gabriel Toudouze (1811-1854), pasando a partir de entonces a firmar como Anaïs Colin Toudouze o, más frecuentemente, Anaïs Toudouze. La prematura muerte de su marido 9 años después obligó a la ilustradora a mantener económicamente a su familia de 3 hijos pequeños, de ahí su prolífica carrera artística. Los tres siguieron el camino del arte inculcado por su madre, tanto a través de la literatura, como de la propia pintura. Cabría destacar a la menor de las hijas: Isabelle Toudouze Desgrange (1850-1907), quien también fue una prolífica ilustradora de moda.

Anaïs acabó teniendo una carrera ligeramente más existosa que su hermana Héloïse, en buena medida debido a que esta última vivió menos años y, por ende, no tuvo la oportunidad de desarrollar una trayectoria más dilatada en el tiempo.

Anaïs muere en París el 15 de agosto de 1899. A pesar de que tanto ella como su hermana consiguieran triunfar en su sector y poder ganarse la vida con ello, el propio sistema social patriarcal revela a qué nichos eran empujadas las mujeres que querían dedicarse al arte: dibujo, ilustración moda…, mientras que los hombres, como el padre o los hijos de Anaïs, podían desarrollar su arte cultivando los grandes géneros.

Actualmente, las ilustraciones de Anaïs Colin Toudouze se encuentran en las colecciones de los museos más importantes del mundo: Museo Metropolitano de Nueva York, Museo Nacional del Prado en Madrid, Museo Británico en Londres, Rijksmuseum de Amsterdam, Museo de Bellas Artes de Houston o en Musée de la Mode de la Ville (Palais Galliera) de Paris.

MAE, Inés Serrano Arnal, 2023

1842. Salón de Paris de 1842, París.

1846. Salón de Paris de 1846, París.

| “Anais Toudouze”, The British Museum. https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG48719 [Consultado el 25-01-2023] BIBLIOTECA ANDARTO B., Catálogo diciembre 2022, Pamplona, Rodona Industria Gráfica, 2022, p. 55. CALAHAN, April, Fashion Plates: 150 Years of Style, New Haven and London, Yale University Press, 2015. CALLAN, Georgina O’Hara, The Thames and Hudson dictionary of fashion and fashion designers, New York, Thames and Hudson, 1998. COLAS, R., Bibliographie générale du costume et de la mode, Paris, 1933. | DUPUIS, André, Un famille d’artistes. Les Toudouze-Colin-Leloir, 1690-1957, Paris, Gründ, 1957. MARCUS, Sharon, “Reflections on Victorian Fashion Plates” Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 14, Duke University Press, pp. 4-33. HOLLAND, Vyvyan, Hand coloured Fashion Plates 1770 to 1899, London, B. T. Batsford, 1955. STEELE, Valerie, Paris Fashion: A Cultural History, London, Bloosmbury Visual Arts, 2017, pp. 102-113. |

| Magasin des demoiselles, Paris, Administration et redaction du Magasin des demoiselles, 1846-1848. DELAUNAY, A. H., Catalogue complet du Salon de 1846 annoté par A.-H. Delaunay, Paris, bureau du “Journal des artistes”, 1846. TÉNINT, Wilhelm, Album du Salon de 1842 : collection des principaux ouvrages exposés au Louvre reproduits par les artistes eux-mêmes…, Paris, Challamel, 1842. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.