No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dolores (Alicante), 22/11/1902 – Huesca, 1993

Josefa Farina fue una fotógrafa aficionada que cultivó a lo largo de toda su vida sus inquietudes artísticas y culturales. Registró durante décadas su entorno más próximo, creando un archivo profuso, compuesto por imágenes de formatos y géneros variados que configuran un interesante retrato de su vida personal pero también de la sociedad burguesa del momento.

Josefa Farina, Mi cuarto. Zaragoza, julio de 1958, 1958. Colección privada de Guillermo Farina.

María Josefa Farina González-Novelles nació el 22 de noviembre de 1902 en el municipio alicantino de Dolores. Era hija de Bruno Farina i Talens, juez que había sido destinado a dicha localidad al regresar de Manila, y María Luisa González-Novelles Herrero, natural del archipiélago filipino, donde se casaron y donde nacieron sus dos primeros hijos, Bruno y María Luisa. Después de 1898, ya establecidos en España, tuvieron otras dos hijas además de Josefa, Concepción y María Nieves. La familia, siguiendo los destinos profesionales del padre, vivió unos años en Cádiz, donde Bruno Farina ejerció como magistrado en la audiencia provincial, para posteriormente trasladarse a Barcelona.

Josefa Farina recibió la educación propia de su clase social, cursó el bachillerato como alumna libre en el Colegio de las Madres Escolapias y estudió francés, además de desarrollar numerosas aficiones de índole cultural y artístico en el ambiente barcelonés del momento, como son la lectura, la música, el teatro, el cine o el charlestón. Fue en aquellos años cuando se introdujo en el mundo de la fotografía de manera autodidacta, aconsejada en ocasiones por sus cuñados Francisco Navarro -empresario de la industria textil catalana casado con María Luisa- y Bonaventura Vallespinosa -médico y conocido impulsor de la lengua catalana, casado con María Nieves-, aficionados ambos a la fotografía. Además de esta disciplina, Josefa Farina practicó también la talla en madera, artesanía para la cual mostró notable destreza y habilidad, llegando incluso a recibir varios premios. De hecho, Emilio Ostalé Tudela (Ostilio) -célebre cronista y colaborador del Heraldo de Aragón-, amigo de Bruno, propuso realizarle una entrevista y organizar una muestra de su obra en madera, pero su hermano consideró que no era conveniente, alegando que “una señorita no debe estar en boca de nadie”, condicionando de esta manera el desarrollo de la autora como artista al frenar su proyección pública. En cualquier caso, Josefa Farina continuó cultivando ambas aficiones hasta la vejez.

Siguiendo las costumbres burguesas de la época, Josefa Farina también realizó numerosos viajes acompañada de sus familiares, visitó Suiza en varias ocasiones -ya que su cuñado tenía especial interés en conocer la avanzada maquinaria textil utilizada en dicho país-, viajó a Roma -con motivo de la canonización de la vizcondesa de Jorbalán en 1934-, y, durante los años treinta realizó diversos viajes turísticos junto a su hermana Concha y varias amigas a países como Mónaco, Francia, Italia y Holanda. Testimonio de todo ello son tanto las fotografías tomadas por ella misma como la vasta colección de tarjetas postales que recopiló como recuerdo de aquellas aventuras.

Durante la guerra civil Josefa Farina residió con su familia en la casa veraniega de Vilassar de Mar, hasta que, a partir de 1939, se trasladó a tierras aragonesas con su hermano, para ayudarle en la crianza de sus dos hijos, Rafael y Bruno, ya fue destinado como arquitecto a Huesca y a Zaragoza y su mujer, Ángelines Franco, había fallecido prematuramente. Durante aquellos años en Zaragoza, pese a lo que implicaba vivir en aquel contexto de posguerra, Josefa Farina continuó recorriendo las calles con su cámara y cultivando sus inquietudes culturales, se hizo socia de la Filarmónica y asistió asiduamente a los estrenos de los cines Dorado, Goya y Coliseo Equitativa, acompañada de Maria Teresa Peiré, mujer de su sobrino mayor, aficionada a la música y pianista profesional. Finalmente, Josefa Farina falleció en la ciudad Huesca en 1993, dejando como heredero de su archivo fotográfico a su sobrino Guillermo Farina Peiré, también fotógrafo.

Un archivo profuso y heterogéneo, derivado de varias décadas de actividad, en el que la variedad de formatos se corresponden las diferentes cámaras que utilizó a lo largo de su vida, a medida su afición y sus intereses evolucionaban y se sucedían los continuos avances técnicos de equipos y materiales. Manejó cuatro cámaras fotográficas, que fueron: una Kodak Brownie, en su juventud; una Voigtländer de placa, con fuelle sencillo, que utilizó a comienzos de los años veinte; otra cámara Voigtländer, modelo “Brillant”, con la que fotografió durante los años treinta y cuarenta; y, por último, una Yashica modelo 35 J, que adquirió en los años sesenta tras imponerse masivamente el formato 135.

De esta manera, el archivo de Josefa Farina está compuesto por una cantidad reducida de negativos de formato 4,2 x 6 cm en rollo de 127, un centenar de placas de cristal y de acetato de 6,5 x 9 cm, más de mil quinientos negativos de 6 x 6 cm y casi tres mil fotogramas de 24 x 36 mm. Imágenes heterogéneas entre las que encontramos retratos, paisajes, bodegones, fotografías de viajes, interiores domésticos, vistas urbanas e incluso reportajes callejeros, que configuran un interesante retrato de su entorno más próximo pero también de la sociedad y costumbres de la burguesía del momento. De esta manera, y como ocurre con los de numerosas fotógrafas aficionadas, el archivo de Josefa Farina, pese a estar compuesto por fotografías tomadas sin aparentes pretensiones artísticas o expresivas, resulta hoy más que sugerente al revelarse estas imágenes cargadas de interés estético y documental.

MAE, Blanca Torralba Gállego, enero 2024, DOI: 10.26754/mae1803_1945

|

AGUSTÍN LACRUZ, Mª C. y TOMÁS ESTEBAN, S., “Las primeras mujeres fotógrafas en Aragón: pioneras y modernas”, Revista General de Información y Documentación, 28(2), 2018, pp. 621-658. AGUSTÍN LACRUZ, Mª C. y TOMÁS ESTEBAN, S., “Miradas invisibles: memoria de mujeres fotógrafas en Huesca”, en I Encuentro sobre el Patrimonio Fotográfico en Aragón, Huesca, Diputación Provincial de Hueca, 2023, pp. 78-106. | AGUSTÍN LACRUZ, Mª C. y TORREGROSA CARMONA, J. F., Formas de mirar. Usos informativos y documentales de la fotografía, Gijón, Trea, 2019, pp. 156-157. ESPA, V., “Josefa Farina. Una mirada diletante”, en Huesca Imagen, Huesca / Zaragoza, Diputación de Huesca / Ibercaja, pp. 90-103.

|

|

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Francesa Simó Cruelles, también conocida como Viuda de Virenque, es considerada la primera fotógrafa profesional de Mallorca. Tras fallecer su marido en 1876, regentó el negocio familiar durante cuatro décadas. Se dedicó fundamentalmente al retrato y a la fotografía de monumentos y obras de arte, en su mayoría piezas devocionales locales.

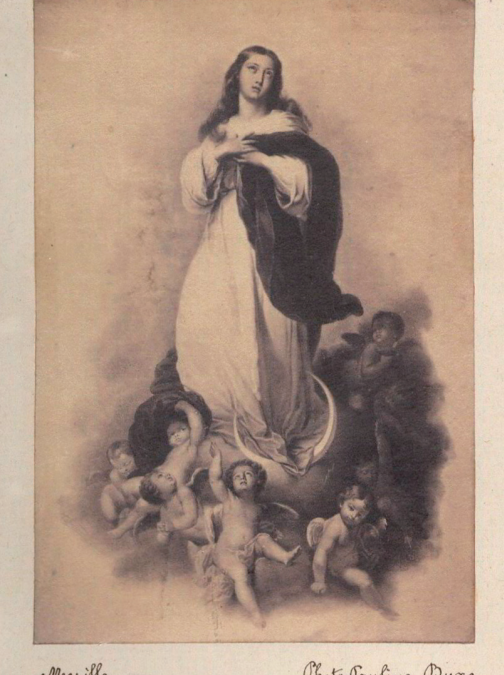

Reproducción de la Inmaculada Concepción de Murillo

Virenque-Simó, Familia Virenque-Simó, h. 1870. Sociedad Arqueológica Luliana.

Francesca Simó Cruelles nació el 7 de octubre de 1839 en Valldemosa (Mallorca). Hasta la fecha, apenas se conocen datos biográficos de su juventud, sabemos que era hija de Pere Simó Calafat y que tenía tres hermanos: Bartomeu, Maria y Antonia. El 13 de diciembre de 1858, contrajo matrimonio en la parroquia de San Miguel con Jules Virenque Chastain, reconocido pintor de origen francés que se había establecido en la isla a mediados de los años cincuenta, época en que Mallorca vivía un momento de gran actividad cultural y artística. La pareja, que se instaló en Palma y abrió su estudio fotográfico en la calle Muntaner nº 11, tuvo ocho hijos entre los años 1860 y 1874: Lluís, Agustina María, Juli, Carme, Clotilde, Lluïsa, Emilia y Francesca; aunque cuatro de ellos fallecieron siendo niños. De los restantes, Juli ejerció como funcionario de Hacienda, Carme se casó con Josep Barceló Mir ¾oficial del Banco de España¾, y Clotilde y Lluïsa se incorporaron al negocio familiar y lo regentaron tras la muerte de Francesca Simó ¾figuraron al frente del mismo al menos entre 1917 y 1926¾.

Aunque Jules Virenque fue también pintor y escenógrafo, su faceta artística más conocida es su labor como fotógrafo. En este ámbito, colaboró en relevantes proyectos de difusión del patrimonio mallorquín, como los encargos del archiduque Luis Salvador de Austria o la realización del célebre Álbum Artístico de Mallorca (1873) de Bartomeu Ferrà, encargos que Francesca Simó continuó gestionando tras la muerte de su marido en febrero de 1876 ¾como evidencia la segunda serie, inédita, de dicho álbum, de la que se conocen al menos 38 láminas con fotografías propiedad de V.ª Virenque¾.

Tras enviudar, Francesca Simó fue quien regentó el negocio familiar durante las cuatro décadas siguientes, siendo considerada la primera fotógrafa profesional en Mallorca y, como evidencia la prensa local, alcanzando gran fama como retratista entre sus coetáneos. Ya en 1877, en Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes se aludía a sus trabajos de la siguiente manera: “Hemos tenido el gusto de examinar algunos retratos de tamaño natural sacados en el gabinete fotográfico de la señora viuda de Virenque. Por la limpieza de las formas y armonía que ofrece en los claro-oscuros nos parecen muy dignos de recomendación”. Desde entonces, diversas publicaciones fueron informando de su labor, especialmente durante los primeros veinticinco años, anunciando los diversos formatos, géneros fotográficos y avances técnicos que ofrecía en su establecimiento. Por ejemplo, El Áncora daba noticia en 1882 de las “magníficas” fotografías que Francesca Simó había realizado del Claustro de San Francisco por encargo de la Sociedad Arqueológica Luliana ¾de la que fue, además, la primera mujer socia de la que tenemos constancia¾ elogiando los puntos de vista elegidos por la autora por ser “los más a propósito para formarse idea de la grandiosidad y belleza de aquel monumento”. Merece la pena señalar también que, en la Instalación del Museo Arqueológico Luliano para la Exposición Universal de Barcelona de 1888 que se publicó en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, la sección dedicada al Claustro del Exconvento de San Francisco de Palma contaba con una colección de vistas del mismo realizadas por la Viuda de Virenque.

Durante los años ochenta, El Áncora continuó alabando los trabajos realizados por la autora, reseñando numerosos ejemplos de fotografías de obras de arte religioso locales, entre las que se encontraban: el altar mayor de la parroquial de San Jaime, afirmando que las imágenes eran “de las mejores, en su género, entre cuantas reproducen el interior de nuestros templos”; una variada colección de figuras mallorquinas de la Santísima Trinidad, del Santo Cristo y de Nuestra Señora que merecía “los plácemes del público inteligente”; la hermosa custodia realizada por los plateros Pomar e hijo para la iglesia parroquial de San Miguel, y un largo etcétera.

Junto a estas fotografías, difundidas posteriormente con fines devocionales, el género predominante entre la producción de Francesca Simó fue el retrato ¾variado en cuanto a formato y femenino en mayor número¾, en cuyo establecimiento realizaba, según informaba la prensa de la época “desde forma tarjeta hasta el tamaño natural”. Ya a finales de los setenta, la autora fotografió también a personajes célebres, como un grupo de artistas líricos cuyos retratos de gran formato expuso en el Teatro Principal de Palma en 1878. Además, realizó algunos de los primeros retratos de escolares mallorquines, creando composiciones en mosaico con los bustos de estudiantes y docentes. Y la prensa local aplaudió igualmente los “continuos estudios y sacrificios” de la fotógrafa, cuya labor se caracterizaba por una exploración constante de las posibilidades del medio, incorporando nuevas técnicas como el procedimiento instantáneo que practicó en 1883, especialmente recomendable para retratar a niños pequeños, ya que permitía fijar la imagen con precisión y claridad en un tiempo muy reducido. De hecho, el retrato infantil es uno de los subgéneros más abundantes entre la producción de Francesca Simó, quien fotografiaba a los pequeños de la familia en actitudes variadas y, en numerosas ocasiones, acompañados de los más diversos juguetes: muñecas, aros, caballos de cartón, pistolas e incluso un interesante globo en cuya superficie intuimos el reflejo del luminoso y afamado gabinete de la Viuda de Virenque.

Tras más de cuarenta años ejerciendo como fotógrafa profesional, durante los cuales alcanzó un notable reconocimiento por su labor y logro una poco habitual difusión de su obra en circuitos de carácter diverso, el 13 de enero de 1922 el diario El Día informaba de que Francesca Simó se encontraba gravemente enferma y, apenas cuatro días después, dio noticia de su fallecimiento.

MAE, Blanca Torralba Gállego, febrero 2023

1878. Salón del Teatro Principal de Palma.

1888. Exposición Universal de Barcelona.

2010. El fons fotogràfic «Virenque – Simó» de la Societat Arqueològica Lul×liana, 1860-1920. Arxiu del So i de la Imatge Mallorca, Palma.

AGUILAR, R. y SABATER, J., El fons fotogràfic “Virenque-Simó” de la Societat Arqueològica Lul·liana: 1860-1920 [Catálogo de exposición], Palma, Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca, 2010. AGUILAR, R. y SABATER, J., “Plaques de vidre del «Fons Virenque» de la SAL: estabilització, registre i digitalització”, La Societat Arqueològica Lul·liana: Una il·lusió que perdura (1880-2008), 2008, pp. 57-122. BASSEGODA, B., Bartomeu Ferrà, Álbum Artístico de Mallorca, edició i estudi per Bonaventura Bassegoda, Cerdanyola del Vallès, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2017. |

CAPELLÀ, P., “Les joguines de la viuda Virenque: fotografia i joc simbòlic a la Palma de 1900”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 72, 2016, pp. 179-206. MULET, M. J., Fotografia a Mallorca 1839-1936, Palma, Lunwerg, 2001. RODRÍGUEZ, M.ª J. y SANCHIS, J. R., Directorio de fotógrafos en España (1851-1936), Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2013.

|

Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana (Palma, V-1886). El Áncora: diario católico popular de las Baleares (Palma, 09-II-1880). El Áncora: diario católico popular de las Baleares (Palma, 04-II-1882). El Áncora: diario católico popular de las Baleares (Palma, 02-IV-1883). El Áncora: diario católico popular de las Baleares (Palma, 24-XI-1883). El Áncora: diario católico popular de las Baleares (Palma, 11-V-1886). El Día (Palma, 13-I-1922). El Día (Palma, 17-I-1922). | El genio de la libertad: periódico de la tarde (Palma, 01-VII-1855). El isleño: periódico científico, industrial, comercial y literario (Palma, 01-VI-1891). El Timón. Periódico literario y de noticias (Palma, 23-X-1880). Las Islas. Periódico de noticias y de intereses regionales (Palma, 01-VI-1891). Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes (Palma, 29-II-1876). Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes (Palma, 15-IX-1877). |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

La figuerense Paulina Buxó fue una autora polifacética que destacó especialmente como compositora, pianista y profesora, pero que también se dedicó a la escritura y practicó la fotografía durante la segunda mitad del siglo XIX.

Reproducción de la Inmaculada Concepción de Murillo (Nouvel office de l’Inmaculée Conception: Prières et elévations dédiées à S.M. Isabelle II, Reine d’Espagne), 1857. Real Biblioteca

Paulina Buxó, natural de Figueras, fue una autora polifacética que destacó especialmente como compositora, pianista y profesora, pero que también se dedicó a la escritura y practicó la fotografía durante la segunda mitad del siglo XIX.

Apenas conocemos datos relativos a su biografía hasta la fecha. Sabemos que, como indica Joaquín Pla Cargol en sus Biografías de gerundenses, Paulina Buxó fue religiosa, pudiendo encontrar en la clausura del convento la libertad para desarrollar sus aspiraciones creativas. Escribió las obras tituladas Elevaciones del Alma a Dios y Elevaciones del Alma a la Virgen, que fueron publicadas en la segunda mitad del siglo XIX por la casa editorial turonense Mame.

Aunque no se ha podido confirmar que desempeñase el cargo, la prensa de la época informó de la posible elección de la autora como profesora de piano de la Infanta Isabel, como se lee en El Lloyd español en septiembre de 1864: “Parece que va á ser nombrada profesora de piano de S.A.R la infanta doña Isabel, la señora Paulina Buixó [sic], profesora y aya que ha sido del príncipe Poniatowski”. Publicación que, además de subrayar su talento musical y señalar su reputación como una de las primeras pianistas de Europa, se refiere a ella como una profunda e inspirada poetisa, que recientemente había dedicado una obra de poesía a la reina. Por su parte, en enero de aquel año, en las páginas de La Corona se afirmaba que la autora era especialmente conocida en distintas ciudades de Italia, y posiblemente también de Francia, por las discípulas que había formado tanto en centros educativos como en casas particulares. También ejerció como profesora en España, en el Colegio de Isabel la Católica de Sant Gervasi de Cassoles, fundado por Eusebi Font y Lluïsa Mayr von Baldegg, un centro para señoritas en cuyo cuadro pedagógico figura como la responsable de impartir el curso superior de lengua francesa.

Aunque la mayoría de referencias que conocemos sobre Paulina Buxó están vinculadas a sus composiciones musicales y su reputación como profesora, también sabemos que practicó la fotografía, medio con el posiblemente entró en contacto durante sus estancias en la capital francesa. En la Real Biblioteca de Patrimonio Nacional se conserva una delicada pieza devocional que la autora dedicó a la reina Isabel II en 1857, un exquisito libro artístico, recuperando la tradición de los libros de horas medievales, en el que destaca la suntuosa y cuidada encuadernación realizada en el célebre establecimiento de Pedro Domenech y Saló. Este ejemplar, ilustrativo del fulgor y celebridad que alcanzaba el culto mariano en la época, tras declararse el dogma de la Inmaculada Concepción, destaca, como afirma Reyes Utrera, por ser pionero en la inclusión de delicados positivos a la albúmina que acompañan las distintas oraciones manuscritas. Consta de un total de trece fotografías firmadas que, con el fin de estimular la devoción privada de la reina, reproducen obras de arte —pintura, grabado y escultura— vinculadas al ciclo iconográfico de la Virgen.

MAE, Blanca Torralba Gállego, febrero 2023

2020. Pintar, crear, viure. Dones artistes a l’Alt Empordà (1830-1939). Figueres, Museu de l’Empordà.

GARRIGOSA MASSANA, M. T, Les compositores catalanes del segle XIX: un impuls creador, tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona. LÓPEZ-VIDRIERO, M. L., “Encuadernación en Palacio: lectura periférica y vestigio del tiempo”, Encuadernación de Arte, nº 22, 2003, pp. 4-22. Pintar, crear, viure. Dones artistes a l’Alt Empordà (1830-1939) [Catálogo de exposición], Figueres, Ajunatment de Figueres, 2020. |

PLA CARGOL, J., Biografías de gerundeses, 2ª ed. ampliada, 1960, Gerona / Madrid, Dalmáu Carles, Pla, S.A. Editores, p. 207. UTRERA GÓMEZ, R., “Fotografía y devoción regia”, II Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía: 1839-1939, un siglo de fotografía, Zaragoza, I.F.C., 2018, pp. 119-132 Web Patrimonio Nacional (https://realbiblioteca.patrimonionacional.es/bib/117117)

|

El Lloyd español, 09/09/1864, p.1. La Corona, 07/01/1864, p. 3. La España Musical, 01/08/1867. Real Biblioteca, II/4281. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Benjamina Miyar fue relojera y fotógrafa profesional durante cinco décadas. Destacó como retratista pero también colaboró en distintas publicaciones periódicas regionales, nacionales e internacionales. Su producción documenta la realidad y la vida sociocultural de la Asturias rural, constituyendo un conjunto de notable interés artístico y etnográfico.

Autorretrato

La asturiana Benjamina Miyar Díaz nació en la localidad de Corao el 9 de agosto de 1888. Hija de Roberto Miyar, célebre relojero del municipio que procedía de una familia de libreros, y de María Manuela Díaz Montero, originaria de Juvencos (Lugo). Creció junto a sus hermanas y primas en un entorno culto y amante del arte, colaboró con su padre y su tío en el taller de relojería y, aunque carecía de antecedentes familiares, aprendió la técnica y se dedicó a la fotografía durante cinco décadas.

Se desconocen los detalles concretos de su formación, pero es bastante plausible que, además de leer y consultar numerosas revistas para adquirir los conocimientos necesarios — como señalan quienes la conocieron—, fotógrafos como Pelayo Infante o Modesto Montoto, que estuvieron en Corao a comienzos del siglo XX, le enseñaran el oficio. Un oficio en el que encontró esa fusión entre el trabajo manual exquisito que había aprendido de su padre y esa pasión por el arte que compartía con sus familiares, entre otros, con su prima Armida Miyar, que fue pintora.

Comenzó su trayectoria profesional durante la segunda década del siglo XX e instaló su taller de revelado en la planta baja de la casa, convirtiendo la finca familiar y sus alrededores en el escenario principal de su obra. Junto a las instantáneas de grupos de vecinos, escolares, etc. y alguna muestra de fotografía de reportaje, entre la producción de Benjamina Miyar destaca su labor como retratista. La autora perseguía construir relatos con sus imágenes, para lo que prestaba especial atención tanto a la composición como al atrezo y vestimenta de sus modelos, utilizando incluso prendas que ella misma confeccionaba. En su mayoría son retratos sencillos pero de notable carga poética, que en numerosas ocasiones iluminaba, a veces de manera delicada y sutil y otras con colores más llamativos, a los que otorgaba formatos diversos.

Además de trabajar en la realización de retratos, Benjamina Miyar colaboró en distintas publicaciones periódicas como una suerte de reportera de la vida social y cultural del concejo. Encontramos referencias a su labor en la prensa regional, en semanarios como El Popular o El Orden, en los que en 1918 se afirmaba que poseía “cualidades tan sobresalientes que pudiera comparársele con los fotógrafos de renombre” y que, tras exhibir una colección de postales en el taller de relojería, había demostrado tener “alma artística de primer orden”. Además, algunas de sus fotografías se reprodujeron en publicaciones nacionales, como Mundo Gráfico, en cuyas páginas localizamos imágenes de carácter regionalista o costumbrista realizadas por la autora, como la titulada “El raposín de Llerices” o la que ilustra la fiesta del “corri-corri” que conmemoraba el duodécimo centenario de la batalla de Covadonga, así como en revistas internacionales, como El Progreso de Asturias o Voz Astur, ambas editadas en Cuba.

Durante los años treinta, el fallecimiento de su padre en 1935 y, sobre todo, el estallido de la Guerra Civil, pusieron fin a su etapa más prolífica y determinaron su trayectoria personal y profesional posterior. Tras vencer las tropas franquistas en el Frente del Norte, Benjamina Miyar, de ideología republicana, fue encarcelada y pasó dos meses en prisión. Pese a ello, nunca dejó de defender sus ideales, colaboró con la resistencia antifranquista —protegió a al conocido maquis asturiano Fernando Prieto, Alegría, convirtió su casa en espacio de encuentros clandestinos y escondió armas—, por lo que vivió vigilada durante el resto de su vida. Fue arrestada en tres ocasiones más entre 1948 y 1950, torturada, acusada de terrorismo y, según los documentos oficiales, de “socorrer a bandoleros, pertenencia de armas y de fotografías”.

Los años cincuenta también fueron complicados para la autora, que vivió estigmatizada y en la pobreza, aunque logró ganarse la vida con la reparación de relojes y la fotografía. A finales de la década enfermó de cáncer y falleció el 7 de agosto de 1961 en su localidad natal, a los pies de los Picos de Europa. Tras su muerte, la mayoría de sus negativos fueron arrojados al río y la historia de Benjamina Miyar fue condenada al olvido, hasta que en el año 2020 Celia Viada Caso dirigió la película documental La Calle del Agua, recuperando parte de su obra y reivindicando su figura.

MAE, Blanca Torralba Gállego, febrero 2023

PANTÍN FERNÁNDEZ, F. J., Cangas de Onís 1918, vida en torno a un centenario, Cangas de Onís, Ayuntamiento de Cangas de Onís, 2018, pp. 150-151. Hombres y Mujeres de Abamia, Corao, Asociación Cultural Abamia / Excmo. Ayuntamiento de Cangas de Onís, 2013, 2.ª edición. PANTÍN FERNÁNDEZ, F. J., “Benjamina Miyar Díaz (1888 – 1961)”, en el blog Sociedad Perriniana de Corao, https://perriniana.com/2017/08/10/benjamina-miyar-diaz-1888-1961/ (consulta: 04/02/2023) Película La Calle del Agua (2020) e información compartida por la directora, Celia Viada Caso. |

|

El Orden, 232, 09/06/1918. El Progreso de Asturias, 20/12/1922. El Popular, 73, 23/02/1918. Mundo gráfico, 360, 18/09/1918. Mundo gráfico, 365, 23/10/1918. Partida de prisión de Benjamina Miyar, Archivo Histórico de Asturias. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

La llanisca Aurora Cue de la Fuente, proveniente de una familia dedicada a la fotografía, fue una autora aficionada que, inspirándose en publicaciones ilustradas de la época, practicó géneros como el retrato o el paisaje. Sus creaciones fueron galardonadas en diversos concursos organizados por la Revista Kodak y reproducidas en las páginas de dicha publicación.

Aurora Cue de la Fuente, 1938. Colección particular.

Aurora Cue de la Fuente, la tercera de los ocho hijos del matrimonio formado por Baltasar Cue Fernández y Aurora de la Fuente García —junto a María, Covadonga, Ana María, María Luisa, Baltasar, Teresina y Manuel—, fue una mujer moderna, que hablaba varios idiomas, poseía talento para la creación artística y compartía con su padre la pasión por la fotografía.

Durante las primeras décadas del siglo XX, las mujeres también participaron de aquella notable eclosión de la fotografía de aficionado que se produjo en España, como revelan algunas publicaciones de la época entre las que destaca la Revista Kodak (Madrid, 1916-1926), en la que encontraron un espacio de visibilidad y difusión de sus creaciones poco habitual hasta el momento. La llanisca Aurora Cue fue una de las fotógrafas galardonadas en varias ocasiones en los certámenes organizados por dicha revista, recibiendo distintos premios por las siguientes obras: Mañana clara (Concurso N.º 2, primer premio), En las rocas (Concurso N.º 3, diploma de mérito), El sueño de la hermanita (Concurso N.º 4, cuarto premio) y Retrato (Concurso N.º 10, cuarto premio). La autora presenta un perfil alejado de aquel estereotipo de aficionada vacacional asociado a la comunidad creada en torno a la Revista Kodak, pues provenía de una familia dedicada a la fotografía, era hija del retratista profesional Baltasar Cué Fernández, con todas las facilidades de acceso a formación técnica y visual, así como a materiales y productos, que ello implicaba.

Desde mediados de los años veinte Aurora Cue organizaba sesiones fotográficas en el desván de la casa familiar, ubicada próxima a la plaza de Santa Ana de Llanes, donde conservaba numerosas publicaciones gráficas que le servirían de inspiración, como por ejemplo La Esfera, a la que estaba suscrita. Allí preparaba el atrezo necesario, colocaba los focos y retrataba a sus modelos predilectas, sus hermanas y primas, a las que vestía para la ocasión, creando piezas en las que prestaba especial atención a la luz, la pose y la composición.

Además de estas fotografías realizadas en interiores, Aurora Cue también se dedicó al paisaje. Entre sus creaciones encontramos, por ejemplo, instantáneas tomadas entre las rocas de la Playa de Toró, en la Playa del Sablón, en el Paseo de San Pedro o en la capilla de San Antón, donde capturó el «bagazu» del mar, el impacto de las grandes olas sobre la costa.

Sus obras, tanto las efectuadas en el hogar como las tomadas al aire libre, que realizó con una cámara de fuelle No. 1 Autographic Kodak Jr. (fabricada entre 1914 y 1927) que le había regalado su padre, destacaron por una preocupación estética superior a la habitual entre las del prototipo de “aficionado kodakista” ¾principiante, ocasional, que asocia la práctica fotográfica a los momentos de ocio y a su función de registro¾ que tantas críticas recibió desde el resto de sectores de la fotografía, pero que, aunque fue probablemente el perfil más común entre los consumidores de la marca, no fue el único, como evidencian aficionadas como Aurora Cue.

Para finalizar, merece la pena señalar que durante la guerra civil la autora realizó un interesante diario en el que plasmó todos los movimientos que tuvieron lugar en el campo de aviación ubicado en la cuesta de Cue-Andrín, que observaba desde la galería de su casa, de gran valor testimonial, que evidencia su capacidad de observación y su vocación de cronista de su tiempo.

MAE, Blanca Torralba Gállego, enero 2023

2018. Baltasar Cue Fernández (1856-1918). La mirada de un fotógrafo llanisco. Llanes, Casa Municipal de Cultura.

Conversaciones con Fernando Suarez Cue, sobrino de Aurora Cue. RÍO, H. del, “Una guerra sin perder detalle. Aurora Cue de la Fuente, autora de un diario sobre el Llanes de 1936 y 1937”, La Nueva España (Oviedo, 28/04/2018), https://www.lne.es/oriente/opinion/2018/04/28/guerra-perder-detalle-19012553.html (consulta: 24/01/2023). TORRALBA GÁLLEGO, B., “Fotógrafas aficionadas en España: la Revista Kodak (1916-1936)”, Actas del Congreso Internacional: Las mujeres en el sistema artístico, 1804-1939 (en prensa). |

|

“Concurso «Retratos femeninos»”, Revista Kodak, nº 53, agosto 1925, p. 14. “Concurso «Escenas de veraneo»”, Revista Kodak, nº 54, octubre 1925, p. 11. “Concurso «Escenas de la vida infantil»”, Revista Kodak, nº 55, diciembre 1925, p. 14. “Concurso número 4 de Revista Kodak «Escenas de la vida infantil»”, Revista Kodak, nº 56, febrero de 1926, p. 9. “Concurso «Paisajes otoñales»”, Revista Kodak, nº 61, diciembre 1926, p. 19. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Anne Tiffon Cassan, better known by the name Anaïs Napoleón, was a photographer and pioneer of Franco-Spanish cinema.

She was born in Narbona, emigrating with her family at an early age. She settled in Barcelona in 1946 on account of her father’s work as a hairdresser, wigmaker and pedicurist: under the name Napoleón, he managed to attract a large clientele to his studio in Las Ramblas, becoming podiatrist to the Crown.

In December 1850, Anaïs married Antonio Fernández Soriano. They established a small photography shop situated on the Santa Monica boulevard three years later. This modest business, that began by employing the daguerreotype technique, would go on to become the Napoleón Photography Company, adopting the family name and specialising in photographic portraits and business cards with these portraits incorporated. The photography studio became one of the most prestigious in the city, continuing, thanks to the work of some of her children and later descendents, until its closure in 1968. The business was also notable for its pioneering in the field of cinema; acquiring cinematic apparatus from the Lumiere brothers, and soon thereafter opening a screening room in December 1896. The inventors themselves were present at the opening ceremony. The room’s immediate success led to the opening in 1901 of a second cinema located on Avinguda del Paral•lel, though the growing competition in the world of cinema led them to close both screens in 1908, dedicating themselves once more to photography.

MAE, Óscar Palomares Navarro, 2020

|

|

| GARCÍA FELGUERA, María de los Santos (2005). «Anaïs Tiffon, Antonio Fernández y la compañía fotográfica “Napoleón”» en Locus amoenus, nº 8, pp.307-335. | ZECCHI, Barbara (2011). «Bio-filmografía de Anaïs Napoleon» en Gynocine Project: https://www.gynocine.com/anais-napoleon [Consultado en: 10/07/2019]. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.