No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

A Coruña, 05/1867 – Mondáriz-Balneario (Pontevedra), 19/06/1926

Luisa Pardo, perteneciente a la saga de fotógrafos Pardo, regentó el estudio familiar de Mondáriz-Balneario (Pontevedra) entre 1911 y 1926. Entre su producción, caracterizada por un especial cuidado en la composición, predomina el género del retrato, cuyas particularidades adaptaba a las demandas de la clientela propia de cada época del año.

Luisa Pardo, Autorretrato, h. 1911-1926. Colección familiar.

Luisa Pardo Campos nació en A Coruña en el año 1876, en el domicilio familiar ubicado en el número 145 de la rua do Orzán, y fue bautizada el día 20 de mayo en la parroquia de San Nicolás con los nombres de Luisa Manuela Bernarda Pardo. Fue la hija primogénita de Feliciano Pardo y de Antonia Campos, que tuvieron otros dos hijos, Manuel (1869-1947) y Feliciano (1870-1947), que, junto a Luisa, conformarían la segunda generación de la saga de fotógrafos Pardo.

Durante las últimas décadas del siglo XIX, Feliciano Pardo Ferrer recorrió la geografía gallega como fotógrafo itinerante, especializándose en la realización de retratos tanto individuales como de grupo. La familia mantuvo su domicilio en A Coruña hasta que, en 1894, se instalaron en el barrio de O Pazo, dentro del concello de Mondariz, en una casa en lo alto del pueblo, desde donde se contemplaba todo el complejo balneario. Feliciano Pardo se estableció en dicha localidad junto a Adelaida Fadelli, con quien se había casado en segundas nupcias, y a Luisa Pardo; por su parte, su hermano Feliciano Pardo ejerció como fotógrafo itinerante en distintas localidades asturianas hasta establecerse en Oviedo, mientras que Manuel Pardo se estableció en Caldelas de Tui, donde se casó y tuvo cinco hijas.

Feliciano Pardo Ferrer abrió dos estudios en Mondariz, uno instalado en el domicilio familiar atender a la clientela durante el invierno, y otro en un edificio ubicado próximo a la fuente del Troncoso, activo en la temporada de verano, más accesible para los turistas y usuarios del Balneario, miembros de la aristocracia y la burguesía adinerada, que gustaban de llevarse un recuerdo de su estancia en la villa termal en forma de retrato. Hay que tener en cuenta que durante las dos primeras décadas del siglo XX el Balneario alcanzó una notable celebridad, atrayendo a la localidad una clientela profusa y variada, incluso procedente de distintos países, entre la que se encontraban personalidades ilustres de diversos sectores de la sociedad. Así, durante aquellos años, Mondariz contaba con numerosos alojamientos para atender a los visitantes, pero además ofrecía una amplia gama de servicios culturales y artísticos.

Tras el fallecimiento de su padre en mayo de 1911, Luisa Pardo, que a los cuarenta y cuatro años contaba con notable experiencia en la materia, se hizo cargo del negocio fotográfico familiar, que entonces pasó de denominarse “F. Pardo” a “Fotografía de L. Pardo”. Asimismo, durante aquellos años la autora participó también en la vida social y cultural de la localidad de diversas maneras, ejemplo de ello es que presidió la Congregación de Hijas de María de la parroquia de Nosa Señora do Carme de Troncoso, de lo cual da noticia la prensa local de la época.

Luisa Pardo se encargó de criar a las hijas de su hermano Manuel Pardo cuya esposa falleció prematuramente, que habían ido llegando de forma paulatina a Mondariz —Rosina en 1904; Julia, Adelaida y Alicia en 1908; y Encarnación en 1910—. Durante los años que la autora estuvo al frente de los dos establecimientos, sus sobrinas colaboraron con ella tanto en el desempeño de labores fotográficas como en el mantenimiento y cuidado de los jardines y huertas de la finca. Luisa Pardo las retrató a todas ellas asomadas entre los vanos y en las escaleras de entrada al estudio, en una interesante fotografía de la fachada principal del edificio este, en la que destaca el letrero “Fotografía de L. Pardo” y en la que se aprecian los paneles con imágenes de diversos tamaños colocadas a ambos lados de las ventanas de la planta baja como reclamo.

La clase de trabajos realizados por la fotógrafa variaban según la época del año. En la temporada estival, eran frecuentes los retratos tomados en el exterior, utilizando la vegetación del jardín del estudio de la Fuente de Troncoso como escenario, para los que la autora ponía a disposición de los turistas trajes tradicionales gallegos. Por su parte, durante la temporada de invierno, la población local era la clientela principal, por lo que entre los encargos predominaban las fotografías de eventos familiares, como pueden ser bodas o comuniones, así como de acontecimientos de índole diversa que tuviesen lugar en el entorno del balneario. En lo que respecta a la técnica, Luisa Pardo utilizaba el gelatinobromuro de plata, y posteriormente entregaba las copias a los clientes en formato postal o colocadas sobre diversos cartones cartones. La autora firmaba estos retratos utilizando sellos de tinta, circulares primero y ovalados después, con el texto “L. PARDO FOTOGRAFÍA MONDARIZ”, o enmarcándolos en cartones ornamentados en cuya parte inferior figuraba la leyenda “Recuerdo de Mondariz L. Pardo”.

Después de quince años ejerciendo como fotógrafa profesional, Luisa Pardo falleció el 19 de junio de 1926 a causa de una insuficiencia cardiaca. Su sobrina Rosina Pardo Durán (Caldelas de Tui, 05/06/1898 – Pontareas, 27/01/1987) fue quien le sucedió al frente del negocio fotográfico, que regentó durante una década, hasta 1936, cuando abandonó la profesión coincidiendo con el estallido de la guerra civil. La producción de Luisa Pardo, caracterizada por un especial cuidado en la composición, se encuentra hoy dispersa entre numerosos álbumes familiares y colecciones particulares, aunque también localizamos algunas piezas en los fondos de instituciones gallegas como la Real Academia Galega o el Museo do Pobo Galego.

MAE, Blanca Torralba Gállego, enero 2024, DOI: 10.26754/mae1803_1945

ORCHE GARCÍA, E. y AMARÉ TAFALLA, Mª P., “La emblemática fuente de Troncoso (Mondariz, Pontevedra) y la inacción que ha conducido a la ruina de este sobresaliente patrimonio minero”, Identidades: territorio, cultura, patrimonio, nº 8, 2019.

PADÍN OGANDO, F., “Luisa Pardo Campos (1867-1926) e Rosina Pardo Durán (1898-1987)”, en Fotógrafas pioneiras [https://www.fotografaspioneiras.com/index.php/2021/06/26/luisa-pardo-campos-1867-1926-e-rosina-pardo-duran-1898-1987/]

RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J. y SANCHIS ALFONSO, J. R., Directorio de fotógrafos en España (1851-1936), Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2013, vol. II, p. 774.

Anuario General de España (Bailly-Baillière-Riera)…, Barcelona, Sociedad Anónima “Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos”, 1921, 3 vol.

“Fiestas del Carmen en Mondariz”, La temporada en Mondariz, año XIX, núm. 8, 21 julio 1907.

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Madrid, 29/08/1873 – 28/11/1954

María Goyri, aficionada a la fotografía, fue la primera mujer en cursar estudios oficiales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. Licenciada y doctora por dicha facultad, compaginó la investigación filológica con su labor como pedagoga, trabajando siempre por fomentar y mejorar la educación de las mujeres y su incorporación al mundo laboral.

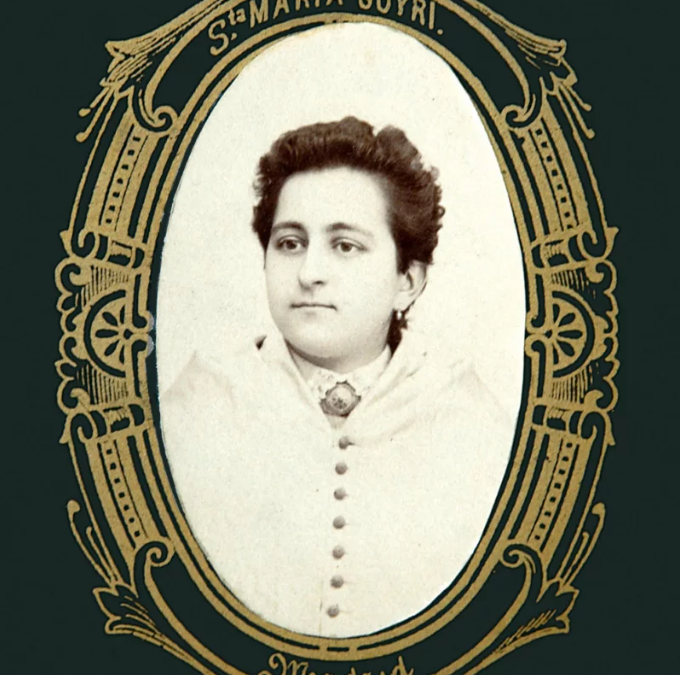

L. Aguilar, María Goyri. Orla de doctorado (detalle). 1896. Fundación Ramón Menéndez Pidal.

María Amalia Vicenta Goyri nació el 29 de agosto de 1873 en Madrid, en el número 14 de la calle Goya, y fue bautizada apenas una semana después en la iglesia de San José, actuando su abuela Juana Vicenta Goyri Barrenchea, natural de Deusto, como madrina. Su madre, Amalia Goyri, fue madre soltera con 23 años —igual que lo había sido su abuela—, y educó personalmente a su hija hasta los doce años siguiendo un plan de estudios cuidadosamente programado, le enseñó francés y le inculcó que el hecho de ser mujer no le condenaba a renunciar a sus inquietudes. Tras pasar los primeros tres años de su vida en Madrid, entre 1876 y 1878 María Goyri vivió con su familia materna en Algorta, Getxo. Al volver a la capital, su madre, adelantada a su tiempo, le apuntó a una academia de dibujo y a un gimnasio, inculcándole también desde pequeña el valor de la formación intelectual y física.

En 1885 empezó sus estudios en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, donde obtuvo los títulos de Comercio y de Institutriz, en 1888 y 1891 respectivamente, época en la que compaginó dichos estudios con los de la Escuela Normal de Maestras. En 1892, tras obtener el título de Bachillerato en el Instituto Cardenal Cisneros, decidió continuar sus estudios en la Universidad Central de Madrid, pero en aquel momento no se contemplaba la matrícula femenina, por lo que tuvo que conseguir un permiso del Ministerio de Fomento para poder asistir a las clases de la Facultad de Filosofía y Letras, como oyente y siguiendo un estricto protocolo de acceso a cada una de las sesiones. Finalmente, en 1893, presentando un informe del claustro que constatara que su “presencia entre los alumnos no provocaría disturbios ni alteraría el buen orden de la clase”, consiguió la autorización para matricularse oficialmente.

María Goyri fue la primera mujer en cursar estudios oficiales en dicha facultad, así como la primera en conseguir un premio académico en la universidad, tras obtener por oposición el Premio de la asignatura Literatura española en 1895. Un año después, en 1896, obtuvo el título de Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Central de Madrid con un expediente brillante. Posteriormente, realizó los estudios de doctorado —para lo que tuvo que repetir el mismo proceso de solicitud de admisión—, aunque no leyó su tesis doctoral, titulada La difunta pleiteada. Estudio de literatura comparada, hasta el año 1909.

Desde el comienzo de sus estudios, María Goyri mostró una especial preocupación por apoyar la educación de las mujeres, cuestión sobre la que realizó numerosas publicaciones y en la que se implicó durante toda su vida. En 1892 se celebró en el Ateneo de Madrid el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano, que contaba con una sección titulada “Concepto y límites de la Educación de la Mujer y la aptitud profesional de ésta”, en la que la autora se dio a conocer con una intervención en la que defendía la capacidad y el derecho de las mujeres para formarse y ejercer profesionalmente, por la que recibió el aplauso de los asistentes y la felicitación de Emilia Pardo Bazán. Además, desde 1894 fue profesora en las Escuelas Primarias de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer.

Durante aquellos años de esplendor del Ateneo de Madrid, María Goyri asistió a la Escuela de Estudios Superiores de dicha institución, y fue en uno de estos cursos donde conoció a quien sería su marido, Ramón Menéndez Pidal. Tras tres años de correspondencia continua, conversaciones literarias, paseos y excursiones con amigos, María Goyri y Ramón Menéndez Pidal contrajeron matrimonio el 5 de mayo de 1900 en la Iglesia de San Sebastián de Madrid —pese al desacuerdo de la familia de él, muy conservadora, explícito en las palabras de su hermano Faustino que afirmaba que no le gustaban “las literatas ni las mujeres con carrera”—. En su viaje de novios recorrieron los pueblos de la ruta del destierro del Cid, y descubrieron que, pese a no recogerse desde hacía siglos, la tradición oral de los romances seguía viva en Castilla, hecho que marcó el inicio del proyecto de investigación sobre los romances de tradición oral que desarrollaron durante toda su vida.

El matrimonio se instaló en el número 1 de la calle de Leganitos, y tuvo tres hijos: Jimena (1901), Ramón (1904), que fallecería cuatro años después, y Gonzalo (1911). Además de la pasión intelectual, María Goyri y Ramón Menéndez Pidal compartieron numerosas aficiones, entre las que destaca la fotografía. El interés de la autora por su práctica afloró en la amistad que mantuvo con su compañera inseparable y gran aficionada a la fotografía Carmen Gallardo, y en su relación con Ramón Menéndez Pidal, de hecho, en su correspondencia personal, María Goyri reconoció la influencia de este refiriéndose a él como “maestro”. Durante su noviazgo, la autora le comentaba las fotografías que realizaban en los paseos y excursiones con su amiga, hacía referencia al proceso de revelado de negativos y positivado de copias que realizaban ellas mismas y le enviaba algunas de las pruebas. También en su viaje de novios, al que se llevaron al menos dos cámaras, realizaron numerosas fotografías durante su recorrido por las tierras de Castilla.

En cuanto a los aparatos utilizados, sabemos que la autora manejó, al menos durante los primeros años, una Kodak modelo 96 y una Brownie nº 2, y que organizaba sus fotografías en álbumes. De esta manera, desde finales del siglo XIX, la cámara se convirtió en un objeto de uso cotidiano para María Goyri, con la que documentó experiencias, paseos y viajes, configurando una interesante colección compuesta por escenas familiares, tipos populares, monumentos y paisajes de distintas regiones españolas, pero también del resto del mundo. Además de las instantáneas tomadas por ellos, el matrimonio coleccionó numerosas postales y retratos familiares realizados en los mejores gabinetes de la época.

En cuanto a su labor social y profesional, María Goyri formó parte de la comisión de La Junta de Damas de la Unión Iberoamericana de Madrid en 1903, que puso en marcha Centro Ibero-Americano de Cultura Popular Femenina; desde 1915 fue profesora de Literatura y directora de Lengua y Literatura española de la Sección Secundaria en la Residencia de Señoritas, en la que además gestionó el intercambio de estudiantes con centros estadounidenses y las becas para estudiar en el extranjero; en 1916 tomó parte en la Fundación del Protectorado del Niño Delincuente; trabajó en la creación del Instituto Escuela, iniciativa heredera del modelo pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, inaugurado en 1918, que durante la segunda república se reorganizó, abrió nuevos centros en otras ciudades y amplió su programa de actividades extraescolares; además, durante estos años colaboró también en diversos proyectos solidarios dedicados a ayudar a niños desfavorecidos.

Precisamente el haber formado parte de la renovación de la educación en España durante la segunda república, conllevó que sufrieran acusaciones, como tantos otros maestros, tras el estallido de la guerra civil, que separó a la familia. Ramón Menéndez Pidal tuvo que exiliarse —viajó de Burdeos a Cuba y de allí a Estados Unidos— y María Goyri se refugió junto a su hija, su yerno Miguel Catalán y su nieto en Segovia. Sus intentos de reencontrarse con su marido resultaron frustrados hasta que en 1939, una vez terminada la guerra, este pudo regresar a España, se reunieron en la casa de Chamartín y recuperaron sus archivos.

Con la dictadura franquista María Goyri tuvo que abandonar el proyecto educativo en el que llevaba inmersa tantos años, ya que se prohibieron los centros docentes impulsados por la Junta para la Ampliación de Estudios, pero nunca perdió su vocación y compromiso. En 1940 su hija Jimena Menéndez-Pidal fundó junto a un reducido grupo de profesores del Instituto Escuela el colegio Estudio, asegurando así la continuidad del proyecto pedagógico en el que siempre habían trabajado; durante los primeros años, María Goyri fue la directora del colegio y profesora de Literatura.

Durante los últimos años de su vida, la autora colaboró de manera constante en las obras de Ramón Menéndez Pidal y continuó sus investigaciones literarias, que publicó en revistas nacionales e internacionales, convirtiéndose en una referencia sobre el romancero hispánico y sobre Lope de Vega. Finalmente, el 28 de noviembre de 1954, María Goyri falleció en Madrid a los ochenta y un años, dejando, en palabras de Ramón Menéndez Pidal “ejemplo de fortaleza austera, consagrada al bien en sí misma y al bien de los demás”.

MAE, Blanca Torralba Gállego, enero 2024, DOI: 10.26754/mae1803_1945

2023. María Goyri en la Universidad. Investigación y creación 1892-1909. Madrid, Biblioteca Histórica Marqués de la Villa (UCM).

G. M., M., “María Goyri”, web de la Fundación Ramón Menéndez Pidal [https://fundacionramonmenendezpidal.org/biografia-maria-goyri/]

OLIART DELGADO DE TORRES, C., “María Goyri Goyri”, Diccionario Biográfico electrónico (DB~e) de la Real Academia de la Historia [https://dbe.rah.es/biografias/38447/maria-goyri-goyri]

SALVADOR BENÍTEZ, A. y SÁNCHEZ VIGIL, J. M. (eds.), María Goyri en la Universidad. Investigación y creación 1892-1909 [catálogo], Madrid, Ediciones Complutense, 2023.

SALVADOR BENÍTEZ, A. y SÁNCHEZ VIGIL, J. M., “María Goyri y Carmen Gallardo. Aportaciones a la fotografía amateur”, V Jornadas sobre Investigación en Historia de la fotografía. 1839-1939: Un siglo de fotografía (celebradas en Zaragoza, 2023).

|

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

León, 25/03/1897 – Vaucresson, 17/08/1959

Mey Rahola fue una de las primeras autoras españolas que logró reconocimiento en el ámbito de la fotografía artística. Fue socia de la Agrupaciò Fotogràfica de Catalunya, participó en diversos certámenes, y su obra fue galardonada y elogiada por la crítica. En enero de 1939 se trasladó a Francia, donde se estableció y ejerció profesionalmente como fotógrafa.

Mey Rahola, Sin título [Autorretrato en el Alai], 1932-1936. Archivo Mey Rahola.

Maria del Remei Rahola Falgàs nació en la ciudad de León el 25 de marzo de 1897, en el seno de una familia de la alta burguesía. Hija de Francesc Rahola Puignau, ingeniero industrial y fotógrafo aficionado, y de Consol de Falgàs i de Pouplana ¾descendiente de comerciantes y armadores cadaquenses el primero y perteneciente a una familia de la antigua nobleza del Ampurdán ella¾, fue la mayor de siete hermanos. Siendo apenas una niña, la familia dejó la capital leonesa para trasladarse a Valladolid y poco después a Madrid, donde Remei Rahola se formó, recibiendo la educación católica y elitista propia de su clase social. Estudió en el colegio de monjas del Sagrado Corazón y amplió su formación con clases particulares de música, llegando a convertirse en una hábil pianista tras cursar ocho años en el Conservatorio de Música y Declinación. Poco después del prematuro fallecimiento de su padre en 1917, se trasladaron a Barcelona, donde las tres hijas mayores, Remei, Consol y Concepciò, se matricularon en el moderno Instituto de Cultura y Biblioteca Popular para la Mujer con el fin de aprender un oficio y contribuir al sustento familiar —Remei estudió cursos de alemán, de inglés y de flores artificiales—.

En diciembre de 1921, Remei Rahola contrajo matrimonio con Josep Xirau Palau, perteneciente a una familia acomodada ampurdanesa que formaba parte de la colonia de veraneantes de Cadaqués, en cuya iglesia tuvo lugar el enlace. Josep Xirau era catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla, ciudad a la que se trasladaron en 1923 y en la que nació Maria Teresa, su primera hija. Por motivos laborales, la familia pasó los dos años siguientes entre Berna, Siena, Florencia, Roma y Frascati, localidad donde nació en 1925 Albert, su segundo hijo, hasta que, a finales de ese mismo año, Josep Xirau consiguió una plaza en la Universitat de Barcelona, ciudad en la que se establecieron y en la que dos años después nació su tercer hijo, Jaume. En Barcelona, el matrimonio se relacionó con el ambiente cultural y artístico de la época así como con la intelectualidad catalanista y progresista. Josep Xirau, militante de la Unión Socialista de Cataluña, tuvo que exiliarse unos meses en Francia y, tras la instauración de la II República, fue elegido diputado a las Cortes y colaboró activamente en importantes cuestiones políticas vinculadas con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Cataluña o la reforma universitaria.

Mey Rahola fue, en palabras de su hija, una mujer “simpática, desenvuelta, autónoma, moderna de ideas y abierta a todo”, que adoptó atributos típicos de la garçonne —como llevar el pelo corto, vestir pantalones, fumar o hacer deporte—, desafiando la definición tradicional de los roles de género y proponiendo otro tipo de feminidad. En este sentido, la autora se identificó con el nuevo modelo de mujer reivindicado entre ciertos sectores de la sociedad burguesa, y descrito por autoras como Aurora Bertrana, amiga suya, una mujer dignificada a través de la cultura del cuerpo y del espíritu, alejada del ideal del ángel del hogar, pero cuyo destino social seguía siendo el matrimonio y la maternidad. Un modelo de mujer cuya definición se caracterizaba, en el fondo, por una constante tensión entre modernidad y tradición.

La autora comenzó a utilizar su moderna y ligera Rolleiflex a principios de los años treinta, y compartió afición con numerosos familiares y amigos, como sus hermanas o su cuñado Joan Xirau, con quien aprendió las técnicas de revelado. Mey Rahola aprovechó aquel momento de mayor presencia femenina en la esfera pública que se produjo durante la II República y, al menos desde 1934, participó en diversos certámenes fotográficos, en los que su obra fue galardonada y elogiada por la crítica. Muestra de ello son los trofeos obtenidos en el concurso organizado por Palestra en 1934, los tres premios que recibió aquel mismo año en el concurso Cataluña 1934 organizado por El Día Gráfico —en el que fue la única mujer galardonada— o el hecho de ser la única autora española admitida en el III Salón Internacional de Arte Fotográfico organizado por la Agrupaciò Fotogràfica de Catalunya y celebrado en 1935. En enero de 1936, el Butlletí de la agrupación daba noticia de su ingreso como nueva socia, y, apenas un mes después, obtenía ya una medalla de plata en la segunda categoría de bromuros del XII Concurs Anyal por la obra Jugadoras de pelota, que fue publicada en el boletín y expuesta, junto a Golpes de mar con mal tiempo, en el IV Saló Internacional d’Art Fotogràfic de Barcelona celebrado durante los meses de junio y julio de 1936. Desgraciadamente, aquel futuro prometedor de la autora en el ámbito de la fotografía artística catalana, se vio truncado, como en tantos otros casos, por el estallido de la guerra civil.

Apenas se conocen un par de fotografías realizadas por Mey Rahola durante la guerra, que vivió en Barcelona hasta que en enero de 1939 cruzó junto a su marido la frontera, para reunirse con sus hijos en París en Semana Santa. Dichas imágenes se inscriben en la línea más documental, de fotografía directa, que la autora había iniciado ya en un interesante viaje a Andalucía, que realizó en abril de 1936 junto al célebre fotógrafo Antoni Campañà y su mujer Maria Capella, Josep Xirau, Mercè Fina, Constança Pujadas y Juan Jiménez, y que documentaron fotográficamente entre todos ellos. Durante la contienda, continuó la proyección pública de las fotografías realizadas anteriormente por Mey Rahola, se publicaron en revistas como Companya, dirigida principalmente a la mujer antifascista de la retaguardia, y se expusieron en la muestra Fotografías de Cataluña, celebrada en Buenos Aires y en Rosario, en septiembre y octubre de 1937 respectivamente.

En junio de 1940, la familia Xirau-Rahola atravesó Francia y se estableció en Lyon hasta el final de la segunda guerra mundial. Durante aquellos años Mey Rahola ejerció profesionalmente como fotógrafa, primero colaborando en las tareas de revelado un estudio, después realizando trabajos por encargo en su propia casa, e incluso recorriendo los municipios de la zona realizar fotografías de identidad necesarias para las tarjetas de racionamiento o de trabajo. Fue en aquellos años cuando adoptó definitivamente la firma “Mey”. Terminada la guerra, la familia se instaló en Vaucresson, donde Mey Rahola instaló su laboratorio fotográfico en la buhardilla de la casa. Durante los años cincuenta, la autora realizó numerosos viajes a España para visitar a sus familiares y continuó aumentando el magnífico álbum familiar con fotografías de gran lirismo. Mey Rahola falleció, de un ictus, en su casa de Vaucresson 17 de agosto de 1959.

A lo largo de toda su vida, Mey Rahola conservó y numeró cuidadosamente sus negativos, legando, pese a las importantes pérdidas, una notable colección compuesta también por centenares de copias de época y fotografías repartidas entre una decena de álbumes. La autora configuró su imaginario visual a partir de los viajes que realizó a diversas ciudades europeas y los lenguajes visuales característicos de las publicaciones ilustradas de moda de los años veinte y treinta, adoptando en sus creaciones poéticas y lenguajes estéticos de gran modernidad. Asimismo, prefirió los procedimientos de revelado directo, más modernos, optando por el bromuro. Entre su producción anterior a la guerra civil, localizamos interesantes autorretratos, en los que Mey Rahola posa encarnando aquel modelo de “mujer moderna”, numerosas fotografías en las que convierte la juventud, especialmente femenina, en referencia estética, y una gran cantidad de imágenes realizadas en Cadaqués que combinan vistas más tradicionales con fotografías caracterizadas por una mayor experimentación formal, especialmente las de tema marítimo. Por último, merece la pena señalar que Mey Rahola trascendió pronto la afición doméstica para orientar su obra hacia la esfera pública, participando en concursos y exposiciones, y publicando su obra en diversas revistas, convirtiéndose en una de las primeras aficionadas españolas que logró reconocimiento en el ámbito de la fotografía artística en el seno de estas grandes sociedades fotográficas.

MAE, Blanca Torralba Gállego, enero 2024, DOI: 10.26754/mae1803_1945

|

|

BERTRAN L., CAMBRAY R. y R. MARTÍNEZ, Mey Rahola. Fotógrafa / 1897-1959, Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2022.

LOMBA, C. y R. GIL (eds.), Hacia poéticas de género. Mujeres artistas en España, 1804-1939, Zaragoza / Valencia, Gobierno de Aragón. Departamento de Educación, Cultura y Deporte / Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2022.

VEGA, C., Fotografía en España (1838-2015): historia, tendencias, estéticas, Madrid, Cátedra, 2017, p. 713.

Butlletí AFC, nº 123, enero 1936. Butlletí AFC, nº 124, febrero 1936. Butlletí AFC, nº 125, marzo 1936. Butlletí AFC, nº 126, abril 1936. | Butlletí AFC, nº 148/149/150, enero/febrero/marzo 1938. Catálogo del III Saló Internacional d’Art Fotogràfic, junio 1935. Catálogo del IV Saló Internacional d’Art Fotogràfic, junio-julio 1936. “Noticies. Obsequi a l’Ateneu”, Sol Ixent (30-IV-1935), XIII, 264, p. 3. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Avilés, 1899 – ¿?

Florentina Prendes fue una fotógrafa que combinó diversas facetas profesionales y artísticas. Publicó su trabajo tanto en la prensa regional como en revistas fotográficas de aficionado, fue la autora más premiada en los concursos organizados por la Revista Kodak, participó en exposiciones de arte local y retrató a la población avilesina en su estudio «Foto Tina».

Florentina Fernández-Prendes, Obdulia García en el taller de modelado, h. 1925-1930.

Florentina Fernández-Prendes Álvarez nació en Avilés (Asturias) en 1899. Era la hija mayor de Constantino F. Prendes, fundador del establecimiento denominado La Droguería, ubicado en la calle Suárez Inclán, 4 y 6, de dicha localidad, que estaba especializado, además de en perfumería y ortopedia, en fotografía, como evidencian algunos de sus anuncios publicitarios de los años veinte, en los que podía leerse: “Especialidad en artículos para FOTOGRAFÍA / Se hacen trabajos fotográficos”. En relación con su vinculación al medio hay que señalar que Constantino F. Prendes también editó series de tarjetas postales, algunas de las cuales destacaron por ser, en palabras de Francisco Crabiffosse, “absolutamente singulares por su temática en el panorama asturiano”.

De esta manera, aunque no disponemos de más datos sobre su juventud, probablemente Florentina Prendes entraría pronto en contacto con la fotografía en el negocio familiar, con todas las facilidades de acceso a formación técnica y productos fotográficos que ello implicaba. En cualquier caso, desde mediados de los años veinte, encontramos referencias a Florentina Prendes, Tina, como autora en publicaciones de carácter diverso.

Por un lado, desde mediados de los años veinte, Florentina Prendes fue una de las numerosas fotógrafas aficionadas que concurrieron a los múltiples concursos organizados por la Revista Kodak, de carácter bimestral, cuyos resultados no solo evidencian que dicha participación femenina se hizo cada vez más habitual desde principios de la década, sino que también prueban el éxito que tuvieron las propuestas de algunas de estas autoras en dichos certámenes, ya que un importante número de ellas fueron distinguidas con diplomas de mérito, pero también con primeros, segundos, terceros y cuartos premios en numerosas ocasiones. Y, aunque las referencias a muchas de estas aficionadas son esporádicas, algunas destacan por la frecuencia con que sus nombres figuraron entre los galardonados, como es el caso de Florentina Prendes, que fue la autora más premiada, seguida de Blanca Betancourt (de Madrid) y Manuela Jurado (de Huelva). Recibió un total de once distinciones por las siguientes fotografías: Un pasto pobre (Concurso N.º 1, diploma de mérito), Tres fieles amigos (Concurso N.º 3, cuarto premio), Lavando (Concurso N.º 6, tercer premio), Preparándose para la carrera y Nueva ondina (Concurso N.º 10, primer premio y diploma de mérito), Buen ejemplar (Concurso N.º 12, diploma de mérito), Puerta de San Nicolás (Concurso N.º 15, cuarto premio), Retrato (Concurso N.º 18, cuarto premio), En la garita (Concurso N.º 24, cuarto premio), Tres eran tres (Concurso N.º 25, cuarto premio) y Nolo y Colasa (Concurso N.º 28, segundo premio).

Aunque para muchas de estas mujeres la práctica fotográfica pudo comenzar como un pasatiempo, en algunos casos se convirtió en una forma creativa de expresión e incluso en su profesión, como en el caso de Florentina Prendes. La autora colaboró como reportera gráfica en medios regionales como el diario Región, editado en Oviedo, en cuyas páginas encontramos fotografías firmadas por Tina que ilustran, por ejemplo, el Pergamino que el real Club Náutico de Salinas entregó al general Primo de Rivera con motivo de su visita al club en 1924, o documentan la visita del señor Fuentes Pila, gobernador civil de la provincia, a Avilés en 1926, retratándolo tanto en el balcón central del Ayuntamiento durante su discurso de salutación como saliendo de la Escuela de Artes y Oficios acompañado, entre otros, por el alcalde de la localidad. Además, sus fotografías fueron reproducidas también en los sucesivos números de la revista El Bollo, editada anualmente con motivo de las fiestas locales, al menos entre 1925 y 1930.

Además, durante los años veinte, Florentina Prendes fue también participante habitual en las muestras de arte avilesino. En 1926 expuso su obra junto a la de José Espolita en la sección de fotografía de la II Exposición de Arte Avilesino, por la que recibieron el elogio de la crítica en publicaciones locales pero también en publicaciones nacionales como La Esfera, en la que José Francés afirmaba que la autora era una “notable artista fotográfica”. Por su parte, en el diario ovetense Región C. A. Herrero se refería a ellos como “dos notables artistas, cuyas fotografías tienen vida de arte y espíritu exquisito de motivos emocionales poco frecuentes en trabajos de esta índole”, y, entre los trabajos presentados por Florentina Prendes, destacó los titulados Un rincón de Avilés y Tres buenos amigos. En este tipo de fotografías, la autora seguía corrientes modernas de la fotografía artística, interpretando su entorno más próximo desde ópticas nuevas y prestando especial atención al tratamiento de la luz.

Por último, hay que señalar que Tina Prendes tuvo además un estudio fotográfico en Avilés, faceta en la que se centró especialmente desde mediados de los años treinta, ya que, tras el fallecimiento de su padre en 1933 y el estallido de la guerra civil, tuvo que profesionalizarse y dejar a un lado la vertiente más artística y creativa de su fotografía.

Por todo ello, la producción que hemos podido localizar realizada por la autora, que alcanzó una considerable difusión a través de canales de carácter diverso, es heterogénea en cuanto a género y a estilo, respondiendo a la variedad de facetas profesionales y artísticas que combinó Florentina Prendes. De esta manera, su nombre y su obra se difundieron entre las páginas de la prensa regional pero también de revistas fotográficas de aficionado, en exposiciones de arte local y en numerosos álbumes familiares avilesinos, que todavía hoy conservan fotografías de aquella época con el sello del estudio «Foto Tina».

MAE, Blanca Torralba Gállego, enero 2024, DOI: 10.26754/mae1803_1945

Fotografía titulada Un pasto pobre (1925)

Fotografía titulada Tres fieles amigos (1925)

Fotografía titulada Nueva ondina (1926)

Fotografía titulada Buen ejemplar (1927)

Fotografía titulada Puerta de San Nicolás (1927)

Fotografía titulada Retrato (1927)

Fotografía titulada Tres eran tres (1929)

1926. II Exposición de Arte Avilesino. Avilés, Escuela de Artes y Oficios.

2014. Retratos con animales 1890-1990. Gijón, Muséu del Pueblu d’Asturies.

Retratos con animales, 1890-1990 [catálogo de exposición], Gijón, Muséu del Pueblu d’Asturies, 2014.

RODRÍGUEZ, R., Obdulia García, Avilés, Ayuntamiento de Avilés / Fundación Hidroeléctrica del Cantábrico, 2000, p. 25.

TORRALBA GÁLLEGO, B., “Fotógrafas aficionadas en España: la Revista Kodak (1916-1936)”. En Lomba, C., Alba, E., Castán, A. y M. Illán (eds.), Las mujeres en el sistema artístico, 1804-1939. Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2022, pp. 375-385.

ANTUÑA, M. F., “Mujeres con buen ojo, pulso firme y mucho oficio”, El Comercio (24-IV-2020). FRANCÉS, J., “Los pintores avilesinos”, La Esfera (Madrid, 16-X-1926). HERRERO, C. A., “La II Exposición de arte avilesino”, Región (Oviedo, 25-VIII-1926), p. 3. Región (Oviedo, 08-VIII-1924), p. 1. Región (Oviedo, 04-II-1926), p. 12. Revista Kodak, nº 52, junio 1925, p. 14. Revista Kodak, nº 54, octubre 1925, p. 11. Revista Kodak, nº 57, abril 1926, p. 17. Revista Kodak, nº 58, junio 1926, p. 16. | Revista Kodak, nº 61, diciembre 1926, p. 9. Revista Kodak, nº 63, abril 1927, p. 18. Revista Kodak, nº 65, agosto 1927, p. 8. Revista Kodak, nº 66, octubre 1927, p. 19. Revista Kodak, nº 69, abril-mayo 1928, p 20. Revista Kodak, nº 75, abril-mayo 1929, p. 19. Revista Kodak, nº 76, junio-julio 1929, p. 19. Revista Kodak, nº 77, agosto-septiembre 1929, p. 16. Revista Kodak, nº 79, diciembre 1929 – enero 1930, p. 28. Revista Kodak, nº 82, junio-julio 1930, p. 12. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Barcelona, h. 1900 – 03/11/1948

Montserrat Gili fue socia del Centre Excursionista de Catalunya y durante su juventud participó en diversos certámenes deportivos, literarios y fotográficos. Fue la única mujer entre los expositores del I Saló Català de Fotografies de Muntanya (1928), en el que su obra fue premiada, así como en la cuarta edición del mismo celebrada en 1931.

Gili Roig, Baldomer, Retrat de Montserrat Gili Esteve, antes de 1926. MORERA Museu d’Art Mordern i Contemporani de Lleida.

Montserrat Gili Esteve nació en el seno de una familia de la burguesía ilustrada catalana. Era hija de Gustavo Gili Roig (1868-1945) y de Margarita Esteve Vila (1869-1948), casados en 1897, que tuvieron también otros dos hijos, Gustavo y Rosario. Su padre, Gustavo Gili Roig, fue una personalidad destacada en la Barcelona de principios del siglo XX, un hombre que aunaba el interés por el progreso científico, la búsqueda del triunfo empresarial, la preocupación cultural y deseo de contribuir en cuestiones políticas, como evidencian las distintas funciones que desempeñó en los distintos ámbitos a lo largo de su vida. Fundó en el año 1902 la célebre Editorial Gustavo Gili, fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona en la lista de la Lliga Regionalista en 1916, fue presidente del Institut Català de les Arts del Llibre entre 1918 y 1919, y fue presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, entre otras.

Apenas se conocen datos sobre la juventud de Monserrat Gili, más allá de que a mediados de los años veinte era alumna del Conservatori S.A.R. Infanta Isabel, ubicado en el barrio de Gràcia y dirigido por Isabel de la Calle, que a principios de los años treinta adoptará el nombre definitivo de Conservatori Femení. Ni sobre su aproximación a la fotografía, aunque es probable que su tío Baldomer Gili Roig, célebre pintor y fotógrafo, tuviese alguna influencia en la afición de la autora. Tampoco hay que olvidar que la Editorial Gustavo Gili se interesó por la fotografía desde sus inicios —desempeñando un papel fundamental en la difusión de la historia y las teorías de la fotografía en España, especialmente desde los años setenta—. En cualquier caso, en 1928 Monserrat Gili participó en el I Saló Català de Fotografies de Muntanya organizado por la Secció d’Esports de Muntanya del Centre Excuersionista de Catalunya, en el que su obra Lauterbrunnenthal recibió uno de los tres premios accésits extraordinarios que se concedieron debido, según informa el Diario de Barcelona, “al número extraordinario de fotografías de mérito presentado a concurso y admitidas por el Jurado”, compuesto por Pla Janini, Juan Colom, Miguel Huertas, Francisco Blasi y Luisa Olivella. Además, la mencionada fotografía fue reproducida en el número 399 del Butlletí Excursionista de Catalunya (agosto 1928), en el que también se publicó el listado de los dieciséis expositores de la muestra, entre los que Montserrat Gili era la única mujer.

Aunque, según indica dicho boletín en el suplemento del número 428, la autora no ingresó como socia en el Centre Excursionista de Catalunya hasta la segunda mitad de 1930, desde finales de los años veinte, su nombre apareció en dicha publicación por motivos de índole diversa. Por un lado, en 1929 figura como participante en actividades deportivas de nieve organizadas por la Secció d’Esports de Muntanya del centro, y, ya en 1930 y 1931, firma como traductora al catalán los artículos “Principis fonamentals de l’skiar”, “L’Escola d’Arlberg” y “Corredors escandinaus i corredors alpins”, extraídos todos ellos de The Times.

En el año 1931, Montserrat Gili concurrió al IV Saló Català de Fotografies de Muntanya, en este caso con cuatro fotografías tituladas “Sant Miquel d’Engolasters”, “Sant Pere dels Forcats”, “Sant Pere dels Forcats” y “Santa Coloma d’Andorra”, salón en el que de nuevo fue la única mujer entre los veintidós expositores.

Además, hay que señalar que Montserrat Gili no solo participó en certámenes deportivos y fotográficos, sino también literarios, como el organizado por el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular de la Mujer celebrado en el Monasterio de Montserrat en abril de 1934 con motivo de los veinticinco años de la fundación de dicha institución, en el que la autora obtuvo el segundo premio por la obra de lema “Gratia plena”.

Apenas hemos localizado datos biográficos sobre Montserrat Gili durante la guerra civil, pero sabemos que, tras ser detenido Gustavo Gili Roig en marzo de 1938 y trasladarse a Francia Gustavo Gili Esteve, la autora se quedó al frente de la Editorial Gustavo Gili, y que, junto con el comité de control y el catedrático Eduard Fontserè, director editorial, lograron reunir cerca de medio centenar de solicitudes nacionales e internacionales solicitando el indulto de su padre, que finalmente consiguieron antes de que terminase la guerra.

En 1941, Monserrat Gili contrajo matrimonio con Ramón Barbat i Miracle (1900-1982), ingeniero, político y empresario catalán, con quien tuvo tres hijos: Ramón, Gustavo y Montserrat. En 1942, Ramón Barbat fue nombrado director de Ràdio Barcelona, mientras que, Montserrat Gili, por su parte, se asoció junto a sus hermanos a su padre en la Editorial Gustavo Gili S. A., iniciando una nueva etapa en la historia de la empresa, desde entonces constituida como sociedad anónima.

Desgraciadamente, apenas dos semanas después de la muerte de su madre, Montserrat Gili Esteve de Barbat falleció prematuramente el día 3 de noviembre de 1948 en Barcelona. Recientemente, aunque no fue socia de la misma, sus descendientes donaron su fondo fotográfico a la Agrupació Fotogràfica de Catalunya.

MAE, Blanca Torralba Gállego, enero 2024, DOI: 10.26754/mae1803_1945

Fotografía titulada “Sant Miquel d’Engolasters” (1931). Presentada al IV Saló Català de Fotografies de Muntanya organizado por el Centre Excursionista de Catalunya con el nº 61.

Fotografía titulada “Sant Pere dels Forcats” (1931). Presentada al IV Saló Català de Fotografies de Muntanya organizado por el Centre Excursionista de Catalunya con el nº 62.

Fotografía titulada “Sant Pere dels Forcats” (1931). Presentada al IV Saló Català de Fotografies de Muntanya organizado por el Centre Excursionista de Catalunya con el nº 63.

Fotografía titulada “Santa Coloma d’Andorra (lema ‘Sursum’)” (1931). Presentada al IV Saló Català de Fotografies de Muntanya organizado por el Centre Excursionista de Catalunya con el nº 64.

1928. I Saló Català de Fotografies de Muntanya. Barcelona, Centre Excursionista de Cataluña.

1931. IV Saló Català de Fotografies de Muntanya. Barcelona, Centre Excursionista de Cataluña.

Editorial Gustavo Gili. Una historia 1902-2012, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2013.

Butlletí Excursionista de Catalunya, nº 409, junio 1929, p. 228. Butlletí Excursionista de Catalunya, nº 429 suplemento, enero 1931, p. 5. El Debate (Madrid, 29-IV-1928), p. 3. Gili, M. (trad.), “Corredors escandinaus i corredors alpins”, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Any XLI, núm. 429, febrero de 1931, pp. 53-55. Gili, M. (trad.), “L’Escola d’Arlberg (per un membre del Kandahar Ski Club”, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Any XL, núm. 420, mayo de 1930, pp. 161-163. Gili, M. (trad.), “Princips fonamentals de l’eskiar (per un membre del Kandahar Aki Club), Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, Any XL, núm. 419, abril de 1930, pp. 101-103. | “Instituto de Cultura y Biblioteca Popular de la Mujer”, El Día Gráfico (Barcelona, 31-V-1934), p. 7. “IV Saló Català de Fotografies de Muntanya”, Butlletí Excursionista de Catalunya, Any XLI, núm. 434, julio de 1931, pp. 214-216. Noticiero Universal (Barcelona, 03-XI-1948), p. 8. Noticiero Universal (Barcelona, 04-XI-1948), p. 4. Or i Flama, nº 27, marzo 1926, pp. 12-13. “Primer Saló Català de Fotografies de Muntanya”, Butlletí Excursionista de Catalunya, Any XXXVIII, núm. 399, agosto de 1928, pp. 289-291. “Primer Salón catalán de Fotografías de Montaña”, Diario de Barcelona (Barcelona 01-V-1928), pp. 18-19. “Vida deportiva”, El Día Gráfico (Barcelona, 07-III-1929), p. 8. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.