No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Tarragona, 1914-1987

Alumna aventajada de la Escola-Taller de la Generalitat de Catalunya en Tarragona, se convirtió en una reconocida artista de esta ciudad. La cronología de su obra es reducida, alcanzando gran solidez y destreza y un cierto realismo con influencias de su maestro Joan Rebull (Reus, 1899 – Barcelona, 1981).

Maria Teresa modelant Estudi, 1946. Diputació de Tarragona/ Museu d’Art Modern /Arxiu Fotogràfic

Maria Teresa Ripoll nació en Tarragona en el año 1914. Su padre era profesor de dibujo en la Escola Municipal de Dibuix i del Patronat Obrer. Del período anterior al acceso de Maria Teresa, como alumna, de la Escola-Taller de la Generalitat de Catalunya en Tarragona prácticamente no tenemos información, sólo podemos intuir que iba despertando en ella el interés por los temas artísticos gracias al ambiente que se respiraba en el seno de su familia.

En 1935, a sus veintiún años, Maria Teresa se matricula en la Escola-Taller de la Generalitat de Catalunya en Tarragona, siendo sus maestros Joan Rebull e Ignasi Mallol (Tarragona, 1892 – Bogotá, 1940). La Escola tenía un sistema pedagógico concreto y un programa lógico de enseñanza. Se reinstauró el dibujo copiado de lámina y la copia de escultura de modelos antiguos. Los discípulos disponían, además de unas horas para el dibujo al natural y un tiempo dedicado a la pintura, la escultura y el grabado, de unas horas para las matemáticas, la perspectiva y la historia de la cultura. La copia de láminas se hacía con el mismo espíritu que la copia del natural; en ambas se buscaba la proporción, la intención, el volumen y la línea. Se pretendía que la copia de una lámina fuera como un auxiliar de la educación de la mirada tanto como el aprendizaje del oficio.

Con el sistema de las láminas se inició también en el estudio de la composición. Las fotografías de grandes frescos y pinturas de los clásicos servían de modelo para desarrollar el sentido rítmico y armónico del cuerpo. También se dibujaba mucho del natural, ya fuera tomando apuntes de la modelo, como de las distintas salidas que se realizaban por los alrededores de la ciudad.

En enero de 1939 finalizó el período de la guerra civil y la Escola- Taller había resultado seriamente dañada a causa de los bombardeos aéreos que había sufrido la ciudad. El director Ignasi Mallol y el profesor Joan Rebull, se exilian y los alumnos que sobrevivieron a la tragedia retomaron pronto su tarea a nivel particular. En 1940, Maria Teresa participó en la primera exposición colectiva que se realizó en la ciudad de Valls organizada por su compañero en la Escola-Taller, el también escultor Josep Busquets (Fontscaldes, 1914 – Barcelona, 1998). Maria Teresa presentó dos obras de escayola a dicha exposición: Montserrat y Fina, probablemente se trataba de dos bustos y tres dibujos que no constan en el catálogo.

En 1942 contrae matrimonio con Abelard Paul Moragas. Jefe de la Oficina de Turismo de Tarragona y hombre de gran cultura, que contribuyó al descubrimiento de nuevos horizontes en la vida de Maria Teresa, hasta el punto de poder viajar fuera de España en una época en la cual esto suponía un raro privilegio. En 1943 la Comissió Gestora de la Diputació de Tarragona acuerda la creación de dos premios anuales con la denominación: Medalla Tapiró de Pintura y Medalla Julio Antonio de Escultura. En la primera convocatoria de 1944 Maria Teresa Ripoll obtiene una mención honorífica por su obra Nú. Ese mismo año 1944 participa en el proyecto de restauración de la iglesia del municipio la Riera de Gaià, en la provincia de Tarragona. En la tercera edición de la Medalla Julio Antonio, en 1946 gana el primer premio con la escultura en escayola Estudi. Al año siguiente en 1947 vuelve a obtener una mención honorífica con Retrat d’Antoni Centellas.

El Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca organizaba el VI Salón de Otoño y Maria Teresa se presentó en las secciones de dibujo y escultura con una composición de cinco desnudos femeninos juntamente con el Retrat d’Antoni Centellas. En los dos últimos años de su residencia en Tarragona (1948-1949), continúa trabajando en encargos particulares. Empieza a desvincularse del seguimiento fiel de su maestro Joan Rebull y manifiesta nuevas formas del que podría haber sido su propio estilo. Lamentablemente la única escultura que se conoce de esta época es Figura de nena con la que obtiene la VI Medalla Julio Antonio de Escultura en 1949 otorgada por la Diputación de Tarragona.

En diciembre de 1949 su marido fue nombrado director de la Oficina Española de Turismo en Roma y en enero se trasladaron a vivir a Italia donde permanecerán hasta octubre; un nuevo traslado de su marido, esta vez a La Habana, perdurará hasta 1961. De la época en estas ciudades se han conservado una serie de dibujos de la Ciudad Eterna, copias del natural de calles y monumentos de Roma, así como de su etapa en Cuba, pero sin haber ninguna referencia de su trabajo escultórico. Su obra, hoy en el Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, es uno de los mejores ejemplos de los resultados del sistema de enseñanza impartido en la Escola-Taller d’ Art en Tarragona y una muestra de apenas el inicio de lo que podía haber sido una fructífera carrera como escultora.

MAE, Manel Margalef Arce, Director Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, noviembre 2022.

Exposición colectiva junto a Josep Busquets, Antoni Centellas, Josep Sarobé y Salvador Martorell, Club Deportivo. Valls (Tarragona). 1940.

Exposición Medallas Tapiró de Pintura y Julio Antonio de Escultura. Tarragona. Salón del Sindicato de Iniciativa. 1944.

Exposición Medallas Tapiró de Pintura y Julio Antonio de Escultura. Tarragona. Salón del Sindicato de Iniciativa. 1946.

Exposición Medallas Tapiró de Pintura y Julio Antonio de Escultura. Tarragona. Salón del Sindicato de Iniciativa. 1947.

Exposición Medallas Tapiró de Pintura y Julio Antonio de Escultura. Tarragona. Salón del Sindicato de Iniciativa. 1948.

Exposición Medallas Tapiró de Pintura y Julio Antonio de Escultura. Tarragona. Salón del Sindicato de Iniciativa. 1949.

VI Salón de Otoño. Círculo de Bellas Artes Palma de Mallorca. 1947.

Maria Teresa Ripoll. Escultora (1914-1987). Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona. 1993.

Ricomà Vendrell, F. Xavier. M.Teresa Ripoll. Escultora (1914-1987). Diputació de Tarragona- Museu d’Art Modern de Tarragona, 1993. Salcedo Miliani, Antonio. L’art del s.XX a les comarques de Tarragona. Diputació de Tarragona- Museu d’Art Modern de Tarragona, 2001. Salcedo Miliani, Antonio. Plural Femení. Dones artistes a les comarques de Tarragona El repte (1870-1950). Tarragona. Museu d`Art Modern de la Diputació de Tarragona, 2016. |

Excelentísima Diputación Provincial de Tarragona. I Concurso-Exposición para las Medallas Tapiró y Julio Antonio. Pintura y Escultura. Tarragona; junio 1944. Excelentísima Diputación Provincial de Tarragona. III Concurso-Exposición para las Medallas Tapiró y Julio Antonio. Pintura y Escultura. Tarragona; abril 1946. Excelentísima Diputación Provincial de Tarragona. IV Concurso-Exposición para las Medallas Tapiró y Julio Antonio. Pintura y Escultura. Tarragona; abril 1947. Excelentísima Diputación Provincial de Tarragona. V Concurso-Exposición para las Medallas Tapiró y Julio Antonio. Pintura y Escultura. Tarragona; abril 1948. Excelentísima Diputación Provincial de Tarragona. VI Concurso-Exposición para las Medallas Tapiró y Julio Antonio. Pintura y Escultura. Tarragona; abril 1949. | “Mañana se inaugura la Exposición Medalla Tapiró y Julio Antonio” Diario Español. Tarragona. 09/06/1944. (s. pàg) “Hoy se inaugura el certamen José Tapiró y Julio Antonio de la Excma. Diputación Provincial”. Diario Español. Tarragona. 10/06/1944. (s. pàg) “Los premios Tapiró y Julio Antonio a J.Morató y S. Martorell. Menciones honoríficas a los pintores Arasa, Olivé y Torner y a los escultores Maria T.Ripoll y Busquets” Diario Español. Tarragona. 11/06/1944. (s. pàg) “Vida Artística. Concurso-Exposición en Tarragona”. Solidaridad Nacional. Barcelona, 11/06/1944. (s. pàg) ARCO, Manuel del. “La concesión de las medallas Tapiró y Julio Antonio”, Diario Español, Tarragona. 21/04/1946. (p. 3). |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Cataluña, 1754 – València, 1804

Pintora y profesora en la Casa de Enseñanza de València, fue la primera mujer académica de San Carlos de València, nombrada en 1773.

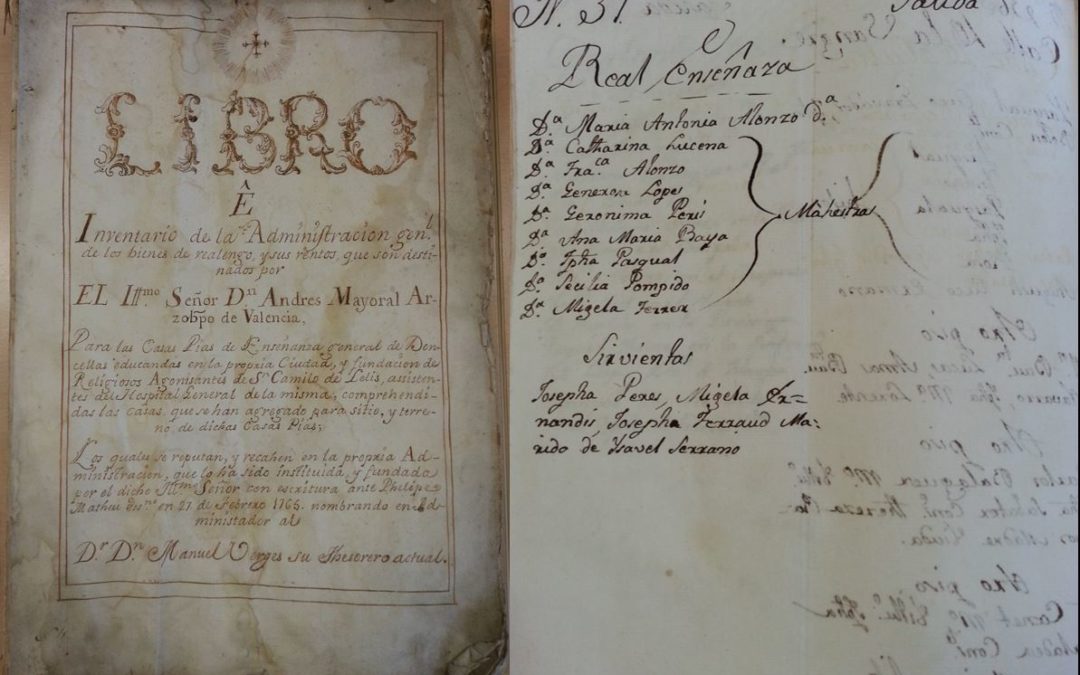

Registro de empadronamiento en la Real Enseñanza de València. Archivo Histórico Ajuntament de València.

Micaela Ferrer fue la primera mujer admitida en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Tan solo cinco años después de la constitución oficial de la institución, la pintora era nombrada académica supernumeraria en la Junta ordinaria de 14 de agosto de 1773. El acta da cuenta del memorial que presentó acompañado de algunos dibujos y dos cabezas pintadas al óleo. Solicitaba que se examinasen las obras y en consideración a su mérito le concedieran «el grado y honor a que se juzgue acreedora». Tras oír el dictamen y parecer de los vocales, se acordó otorgarle la categoría de supernumeraria, independientemente de que, si continuaba progresando pudiera en el futuro obtener una mayor graduación. Lo cual sucedió años después, el 13 de abril de 1777 accedió al título de académica de mérito por una obra presentada al Concurso General del año anterior. Los datos sobre ella son escasos, tenía 19 años el año del primer nombramiento. En 1777, era soltera y vivía en la Casa de Enseñanza de Valencia, ya en el padrón municipal aparece en 1770 y sigue registrada siete años después, entre las maestras en la Real Enseñanza, sita en el número 37 de la calle de la Sangre en el barrio sexto de San Vicente de Valencia. Al parecer la pintora era de origen catalán. Murió el 23 de abril de 1804, a los 50 años de edad. Sus biógrafos destacaron que vivió sola y debió su manutención a su habilidad y continua aplicación a la pintura y el dibujo «sin apartarse jamás de todos los deberes que hacen apreciable a una mujer».

Las obras presentadas indican que no solo dibujó, sino que también pintó al óleo, pero como tantas artistas, sus obras desaparecieron. Lo que conocemos de su pintura es por documentos de archivo. En primer lugar, según el acta, para obtener el título de supernumeraria presentó algunos dibujos y también dos cabezas al óleo. Esa Junta, celebrada el 14 de agosto, se iniciaba expresando los miembros su satisfacción por los resultados del Concurso General y, dado que era el primero, decidían otorgar algunas gracias. Por ello, acordaron que todos los opositores a los premios de primera y segunda clase de pintura, que no tenían aprobación de la Academia para ejercer su profesión fueran aprobados; sirviéndoles como examen de acceso las obras trabajadas para el concurso. Concluidas esas deliberaciones, se leyó el memorial de Micaela Ferrer y fue nombrada académica. El Concurso General se había dilatado en el tiempo. Por fin, el día 8 de agosto de 1773, la Junta fijó la adjudicación de premios para los días 12 y 13 de ese mes. Con esa finalidad se programó la Junta General para el día 12 a las siete y media de la mañana, en ese momento se daban los asuntos para las pruebas y se juzgaban las obras con arreglo a lo estipulado en los Estatutos de la institución. La entrega de premios sería el miércoles 18 de agosto a las cuatro y media de la tarde y se pasaría un oficio al «Teniente de Rey» para que destinara unos soldados a cuidar las puertas y tras la Junta Pública «se mantuviera abierta la Academia por espacio de ocho días, mañana y tarde, estando expuestas las obras de los opositores a fin de que el público tuviera la satisfacción de verlas».

El 12 de agosto, la Junta General presidida por Antonio Pasqual asignaba tras un sorteo el tema de las pruebas de repente que, junto a las de pensado, se examinarían para decidir los premios. Ese día se repartían papeles rubricados entre los opositores que disponían de dos horas para realizarlos, transcurrido el tiempo se recogían los trabajos y comenzaba la votación. Se votaba cada uno de los ejercicios y se sumaban los votos de cada opositor en cada una de las dos especialidades, «de repente» y «de pensado», adjudicando un premio por categoría. Fue al día siguiente, en Junta ordinaria, cuando los académicos decidieron otorgar las citadas «gracias» a los opositores por ser el primer concurso. La admisión de Micaela Ferrer se produce en la misma sesión y, aunque las razones que se aducen en otros casos son de muy diversa índole. Su memorial se valora por separado una vez finalizadas las deliberaciones. No consta en el acta, ni en documentos conocidos, que ella firmara oposición al concurso como el resto de concursantes, pero, por lo que refleja el acta, tampoco podemos descartar que ella ejecutara en el concurso los dibujos entregados junto al memorial y que las cabezas al óleo fueran la prueba «de pensado» asignada anteriormente. Ese hecho supondría que sus obras se hubieran exhibido en la primera exposición pública de bellas artes celebrada en la ciudad de Valencia.

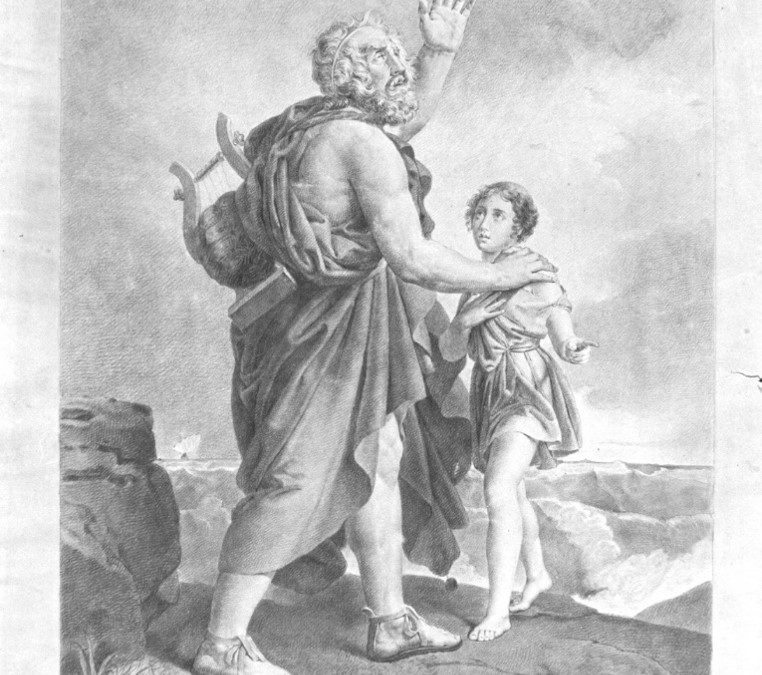

Esa suposición podría refrendarla, la constatación de que, en 1777, obtuvo el título de mérito por un óleo sobre lienzo presentado al Concurso General del 21 y 22 de octubre de 1776. La obra Abraham e Isaac seguía el tema señalado para la prueba «de repente», en pintura de segunda clase: «Abraham subiendo al monte del sacrificio con su hijo Isaac cargado con la leña», de lo que se deduce que su obra sería realizada en idénticas condiciones. Desconocemos cuál fue su formación artística, pero compitió con artistas de renombre por lo que su capacidad debió ser similar. Además, en ese concurso se dibujó del natural, así se deduce del acta de la junta particular del 22 de diciembre de 1776, en la que se condonan tres libras adelantadas a cuenta del salario a Manuel Velázquez, modelo vivo de la Academia, por su trabajo en el Concurso General.

Sus biógrafos afirmaban que se mantuvo con el fruto de sus pinceles, por lo que debió ejercer como maestra de dibujo en la citada Casa de Enseñanza donde vivía, ese entorno condicionaría sus creaciones. El Colegio y Casa de Enseñanza de Niñas Educandas de la ciudad de Valencia fue fundado bajo el auspicio del arzobispo Mayoral para «educación y recogimiento de doncellas de distinguido nacimiento», a las que se dedicó el segundo piso. El piso principal y los bajos del edificio eran destinados a la enseñanza gratuita de niñas pobres. El 12 de abril de 1766 se puso en funcionamiento y en el Reglamento se estipulaba la programación diaria, tras dos o tres horas de clases de labor, pasaban a oír misa y hasta la hora de comer iban a la pieza de leer y escribir o la de dibujo, según los inventarios había un aula de dibujo. Seguramente, allí dio Micaela Ferrer sus clases ganándose la vida de forma profesional. El arzobispo también se interesó por las bellas artes, apoyó económicamente en sus inicios la Academia de Santa Bárbara, predecesora de la de San Carlos, y se preocupó por el funcionamiento de ambas, como se deduce del contacto epistolar con la de San Fernando en apoyo de la creación de la valenciana.

La Casa de Enseñanza se ubicó en un edificio de planta rectangular y estilo academicista, ocupaba el espacio delimitado por la calle Reglons, el antiguo convento de San Francisco y, por los lados menores, la calle Llonganisa, y de la Sangre. La más amplia de las cinco puertas de la planta baja dio acceso a la Iglesia de Santa Rosa de Lima, que fue capilla para las educandas de la Casa de Enseñanza durante los siglos XVIII y XIX. En ese entorno Micaela contempló a diario las obras de José Vergara, que era profesor (y su hermano Ignacio presidente) de la Academia en el momento de su nombramiento. La influencia artística que José Vergara pudo ejercer en ella es algo que no podemos determinar ya que no se conservan sus obras, pero es importante considerar el estricto marco en el que desarrolló su actividad Micaela Ferrer. El reducido margen de actuación que refleja el reglamento interior del colegio, y la fuerte influencia que tuvo el pintor y académico en el mundo artístico valenciano de la época, permite aventurar que la impronta del profesor estuvo presente en las obras de la artista, incluso, debió copiar algunas. A Vergara se atribuye el retrato del arzobispo Mayoral de la colección del ayuntamiento valenciano, que probablemente era el allí ubicado.

El caso de Micaela Ferrer cuestiona lo afirmado por la historiografía sobre las académicas en aquellos primeros años, ya que ella ejerció de manera profesional como maestra. Además, prosperó artísticamente, pues tres años después del primero obtuvo el título de mérito. La técnica que practicó no es la que habitualmente se asigna a las mujeres (pastel y acuarela), ya que ella pintó óleos. Ella participó en un Concurso General, y el asunto que ejecutó fue idéntico al resto de opositores varones y suponía una creación, al menos en la composición del tema. Asimismo, tras la distribución de premios, su lienzo participó junto las otras obras presentadas al concurso en una exposición pública en la Academia.

MAE, Mariángeles Pérez-Martín, diciembre 2022.

Pérez-Martín, Mariángeles. Ilustres e ilustradas. Académicas de Bellas Artes en España, ss. XVIII-XIX. Valencia, Tirant lo Blanch, 2020. GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Felipe María. La Academia Valenciana de Bellas Artes. El movimiento |

ARASC. Libro de Actas de la Academia de San Carlos 1768-1786. “Junta ordinaria 14 de agosto de 1773”, y AHMV. Sección Histórica. Sección I. Subsección A. Clase I, Subclase B. Barrios 1º y 6º. Años 1770-1778. ARASC. Libro de Acuerdos de Juntas Particulares. Junta particular de 22 de diciembre 1776. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Pillnitz, Alemania, 1794 – Dresde, Alemania, 1870

Académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, pintora aficionada y amante de la música.

Vicente López Portaña, Amalia María de Sajonia, 1825. Palacio Real de Madrid.

La princesa Amalia de Saxonia fue nombrada académica de honor y de mérito, el 23 de abril de 1825, en la Academia de San Carlos de Valencia, según consta en el Libro de individuos de la entidad. No figura que entregara ninguna obra, ni en ese momento ni con posterioridad, por lo que el título probablemente fue una forma de agasajar a la ilustre dama durante su estancia en la ciudad de Valencia, de regreso a su Sajonia natal. Amalia era la hermana mayor de la reina María Josefa Amalia de Sajonia Borbón-Parma (1803–1829), tercera esposa del rey de España Fernando VII (1784–1833). La princesa de Sajonia pasó la mayor parte de su vida en el Palacio de Pillnitz, cerca de Dresde (Alemania) capital del reino sajón, donde nació el día 10 de agosto de 1794. Era la hija mayor del príncipe Maximiliano de Sajonia y de Carolina de Borbón-Parma. Al igual que su hermana, Amalia María fue una mujer culta con inquietudes intelectuales, sobresaliendo por su gran formación musical que desplegó como intérprete y compositora. Contó con los mejores profesores de música de la época como Franz Anton Schubert, Vincenzo Rastrelli, Johann Miksch y Carl Maria von Weber. En 1811 comenzó a escribir música y compuso numerosas óperas, música de cámara y música sacra, además, cantaba y tocaba el clavicordio. La invasión napoleónica desplazó de su residencia a la familia, que durante un tiempo tuvieron que mezclarse con el pueblo. Esto permitió a la princesa el contacto con una cultura alejada del mundo intelectual de la Corte. Amalia escribió óperas cómicas que alcanzarían gran popularidad en Dresde.

En un ambiente muy diferente se educó su hermana la reina María Josefa Amalia, era la menor de los siete hijos del príncipe Maximiliano y había quedado huérfana con solo tres meses de edad. Desde los cinco años se educó en un colegio de monjas en su Dresde natal, hasta que fue concertado su matrimonio con el rey de España tras morir la segunda esposa de este, Isabel de Braganza. En septiembre de 1819, se firmaron en Dresde los esponsales y el 20 de octubre de ese mismo año fueron ratificados en Madrid. María Josefa era también una mujer culta que despertó el interés de su esposo. Fernando VII apreció a la reina con quien compartió un momento convulso de la historia de España, el Trienio Liberal y también los primeros años de la llamada Década Ominosa. Aunque ella se mantuvo alejada de la política, enfrascada en su profunda religiosidad, las obras de caridad y sobre todo en la escritura. Se conocen sus diarios manuscritos y llegó a publicar poesías en castellano –idioma que aprendió con asombrosa rapidez–, junto a su alemán de origen y el francés con el que se desenvolvió inicialmente en la Corte española. La incapacidad de la pareja para concebir llevó a numerosos médicos a palacio y la reina tuvo que pasar largos periodos en balnearios, pero el esfuerzo fue inútil y murió con tan solo veinticinco años sin descendencia.

Durante sus años como soberana consorte (1819-1829), María Josefa vivió los altibajos de a política fernandina. El rey tras permanecer exilado en Valençay durante la ocupación francesa había retornado en 1814 como rey constitucional. Sin embargo, Fernando VII no firmó la Constitución de 1812 ni siguió lo marcado por las Cortes, sino que se dirigió a Valencia, desde allí el rey y su círculo iniciaron un dispositivo propagandístico destinado a controlar a los constitucionalistas. El 4 de mayo de 1814 firmó en Valencia el decreto que suprimía la Constitución y, tras ser encarcelados los diputados liberales, el rey llegó a Madrid aclamado por la multitud. Hasta 1820 actuó como rey absoluto, si bien no pudo reinstaurar completamente el Antiguo Régimen por las presiones liberales. En 1819 se casó con María Josefa Amalia y el 1 de enero de 1820 tuvo lugar el pronunciamiento de Riego a favor de la Constitución de 1812. Aunque parecía que los absolutistas podrían controlar la situación varias ciudades se sumaron a la rebelión y Fernando se vio obligado a aceptar el constitucionalismo por primera vez, iniciándose el Trienio Liberal. Pero al rey le incomodaba la situación y emprendió acciones para eliminar la Constitución, como el golpe de Estado fracasado en el que estuvo implicada la familia real. Mientras tanto las potencias de la Santa Alianza, reunidas en Verona en 1822 decidieron usar la fuerza militar en su ayuda. En enero de 1823 el rey francés envió a España el ejército, los «Cien Mil Hijos de San Luis» con el duque de Angulema al mando. A pesar de la resistencia constitucional las Cortes de Cádiz se rindieron y Fernando VII firmó un decreto prometiendo el perdón general por lo ocurrido, pero al salir de Cádiz se reunió con el duque de Angulema en el Puerto de Santa María y derogó la Constitución, desencadenándose una persecución de los partidarios del régimen constitucional. El 13 de noviembre de 1823, el soberano entró de nuevo en Madrid inaugurando una época de represión y ausencia de libertad. En 1827 tras sofocar algunos sectores insurrectos su imagen quedó muy dañada y para recuperar su popularidad inició un viaje a Cataluña. Tras unirse con su esposa en Valencia donde permanecieron hasta el 19 de noviembre continuaron un viaje que les llevaría por el norte de España hasta agosto de 1828. Durante ese viaje la reina escribió su segunda novela.

La primera la inició en 1821 en la tranquilidad de La Granja, el palacio que más le agradaba a la reina, donde desarrolló su actividad literaria, poesías y descripciones detalladas en su diario. Fue entonces cuando comenzó la redacción de las supuestas cartas a su hermana Fernandina, María Fernanda de Sajonia, duquesa de Toscana, publicadas en 1822 con el beneplácito del rey. Se trata de la novela epistolar Cartas de la reina Witina a su hermana Fernandina que, tal como afirma López-Cordón en su texto, debió basar en su verdadera correspondencia. A pesar de las alusiones a cuestiones familiares o recuerdos infantiles, la finalidad era narrar y reflexionar sobre la situación española. Cinco epístolas escritas entre 1821 y 1822, que tratan de acontecimientos inmediatamente anteriores. «El espíritu de observación y soledad son los dos rasgos con que se caracteriza Witina». La reina en la voz de Witina alude a un país que le sorprende por «la desenvoltura de las mujeres y la escasa distinción de jerarquías […] Se trata de un país de contrastes, donde el pueblo […] no solo es intolerante en materia religiosa, sino que está convencido de que los hombres de otras creencias son irracionales, sin ocurrírseles que son ilustrados». Pero narra igualmente los acontecimientos históricos y rebeliones desde la visión de una mujer que es espectadora y partícipe junto a su esposo de la represión liberal.

La visita a España de su padre, el príncipe Maximiliano, junto a su hija la princesa Amalia de Sajonia (hermana mayor de la reina), se produce durante una cierta normalidad tras la intervención del ejército de la Santa Alianza y la recuperación del poder absoluto del rey en noviembre de 1823. Los ilustres visitantes permanecieron en la Corte entre el 3 de diciembre de 1824 y el 19 de abril de 1825. Los fastos con los que fueron agasajados durante su visita quedaron plasmados en la litografía de la vista del Patio de los Reyes del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, diseño de Fernando Brambila para la serie de la Colección de los Reales Sitios. Maximiliano es recibido con honores de infante de España desfilando bajo palio junto a los monjes jerónimos ante una parada militar con guardias reales de infantería y fuerzas de artillería. Asimismo, durante su estancia, tanto la hermana de la reina como su padre fueron retratados en 1825 por el pintor de cámara Vicente López Portaña (1772-1850) en los dos lienzos: El príncipe Maximiliano de Sajonia y Ana María de Sajonia del Palacio Real de Madrid911. Tras permanecer varios meses en la Corte, el 20 de abril de 1825 abandonaban Madrid de vuelta a su residencia alemana, rumbo a Valencia y Barcelona, y desde allí a Perpiñán. El día anterior, el monarca había expedido un «Real Decreto sobre la conservación y rigurosa observancia de las leyes fundamentales y las demás de la monarquía española». Durante su escala en la ciudad de Valencia fueron sobradamente cumplimentados, como narraba el capitán general de Valencia y Murcia en su parte «muy circunstanciado al ministro de Guerra, describiendo el tránsito de SS. AA. RR. el príncipe Maximiliano y su augusta hija por el territorio de ambas provincias».

El 22 de abril, el padre y la hermana de la virtuosa reina entraban en Valencia por la puerta de San Vicente, una numerosa concurrencia de gentes acudió a tributar homenaje al amor y veneración que profesaban a su soberano. Los voluntarios Realistas perfectamente armados y uniformados venían dando escolta de honor a los ilustres personajes. Nada más entrar se anunció su llegada con vuelo general de campanas y salvas de artillería. Todas las fachadas de las casas y edificios públicos del recorrido estaban adornadas con «primorosas colgaduras». Las brillantes tropas de la guarnición y los voluntarios Realistas desfilaron en columnas de honor por delante del palacio donde se alojaron. Frente al cual dispusieron «un vistoso templete con varias estatuas y emblemas que simbolizaban las virtudes de SS. AA.», por la noche se encendió un castillo de fuegos artificiales que por orden del Ayuntamiento se había dispuesto en la plaza de la Aduana, al que asistieron los ilustres viajeros. A la mañana siguiente visitaron la catedral y establecimientos públicos.

Por la tarde se celebró la magnífica procesión de San Vicente Ferrer suspendida por su recepción, después salieron hacia el puerto y muelle del Grao, cuyas obras admiraron. Pero lo que más sorprendió a sus altezas «fue el ver en el jardín del Real lo cargados que estaban los naranjos de fruto, del cual cogieron y aún se dignaron probar». Por la noche asistieron al teatro que estaba vistosamente adornado e iluminado. No se produjo el más mínimo disturbio según la narración del capitán, «a pesar de los 150 y más forasteros que se agregaron a los 1.000 habitantes de esta ciudad». El día 24 por la mañana salieron de Valencia, los voluntarios Realistas fueron relevados en Almenara por los de Villarreal y en Vinaroz les esperaba el capitán general de Cataluña que los acompañó hasta Barcelona.

Así pues, el día 23 de abril de 1825 fue cuando los académicos de San Carlos acordaban otorgar el título de académica de honor y de mérito durante la visita que sus altezas, en la mañana de ese día, realizaron al establecimiento valenciano de las Bellas Artes. Como ya hicieran con la reina María Luisa de Borbón en 1808, Amalia María de Sajonia tampoco necesitó enviar una obra para ser admitida, su afición a las artes era por todos conocida. Sin embargo, la Academia de San Carlos recibió pocos años después un dibujo original firmado por su hermana la reina María Josefa Amalia. La donación la remitió el pintor de cámara Vicente López junto a varias academias realizadas por él mismo, y otras piezas al pastel de su hijo Bernardo, además de tres academias y cuatro cabezas del infante Don

Luis. La Junta recibió el 20 de marzo de 1831 con el aprecio debido «la obra hecha por la Real Mano de la virtuosa difunta Reyna, que acordó se colocara en el Dosel de la Sala deJuntas», dando orden de que se dieran las debidas gracias al señor López por tan estimable donación que mostraba su «singular afecto y zelo por la Academia».

Un aprecio manifestado directamente por reina difunta cuando visitó Valencia en 1827 de camino a Cataluña junto a su marido. Se hospedaron en el palacio de la Capitanía General acondicionado para la pareja. El rey había salido al camino a encontrarse con su esposa, y juntos entraron a la ciudad a la una de la tarde por la puerta de San Vicente que estaba decorada. El estruendo de las salvas de artillería se mezclaba con el repique de campanas, las colgaduras de seda adornaban las fachadas de las casas, la gente corría de un lado a otro para ver a los monarcas, «un espectáculo más interesante y más digno de admiración que las entradas triunfales más solemnes de los antiguos emperadores y reyes». En esa visita los académicos de San Carlos tuvieron ocasión de agasajar a la reina con un «Florero de cera coloreada» que causó la admiración de la pareja real. Asimismo, dentro de la retórica visual del absolutismo fernandino, también la imagen de la reina María Josefa Amalia fue estratégica, como afirma Ester Alba en su estudio. Anverso especular del monarca, los poderes se afanaron en ofrecer una imagen ejemplar de la reina con la que identificar la institución monárquica muy cuestionada por los liberales. El perfil reservado y piadoso de la reina fue instrumentalizado por el poder político en los talleres de los pintores cortesanos, como símbolo de una monarquía que rechazaba el mal.

MAE, Mariángeles Pérez-Martín, diciembre 2022

Pérez-Martín, Mariángeles. Ilustres e ilustradas. Académicas de Bellas Artes en España, ss. XVIII-XIX. Valencia, Tirant lo Blanch, 2020. LA PARRA LÓPEZ, Emilio. “Biografía de Fernando VII de Borbón (1808-1833)”. BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE QUERALT DEL HIERRO, María del Pilar. “María Josefa Amalia de Sajonia”. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (en línea). |

ARASC. Libro de Individuos desde su creación 1768-1847, p. 3. THE NEW YORK TIMES. “The Princess Amalie of Saxony and Napoleon”, 13-V-1883 (en línea). En: www.nytimes. Mercurio de España, 1825, p. 272. Gazeta de Madrid, 10-V-1925, nº 56, p. 223-224. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

¿?, 1790 – Madrid, 1862

Académica de mérito por la pintura en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, tras presentar un dibujo de Homero.

María Pilar Osorio y de la Cueva, Homero, 1819. Dibujo, lápiz negro sobre papel verjurado, 478 x 345 mm. Museo de Bellas Artes de València.

Entre las damas de ilustre familia que solicitaron su ingreso en la Academia de San Carlos se encuentra esta pintora que, el 17 de julio de 1819, remitía desde Valencia un oficio al secretario de la entidad, adjuntando la «obrita de dibujo» que había concluido ese día. En su escueto escrito solicita a la Junta le «dispense la honra de admitirla en obsequio de [su] adhesión a las nobles artes, cuya fineza será un poderoso motivo para [su] gratitud, y un nuevo estímulo para procurar [sus] adelantamientos». Reunida la Junta ordinaria al día siguiente, el director general y los demás profesores la creaban por aclamación académica de mérito en la clase de pintura y daban orden de expedir el correspondiente diploma. Según consta en el acta, el dibujo era «copia de la estampa que representa a Homero» y fue entregado junto con otros «varios dibuxos que ha executado, ofreciendo el primero», tal como decía en su memorial.

A pesar de la escasa repercusión crítica que tuvo su nombramiento académico, su obra sí se ha conservado. Además, la autora escribió su nombre al pie del dibujo y la fecha en la que lo ejecutó, por lo que actualmente está identificado entre las piezas de la colección académica custodiada por el Museo de Bellas Artes de Valencia. El Catálogo de dibujos del Museo hace una breve descripción de la obra pero sin aportar ningún dato de la autora, ni tampoco sobre cuál era esa estampa copiada, según se decía en el acta. En realidad, el dibujo guarda una gran similitud con la estampa Homère grabada en 1816 por Jean-Baptiste-Raphaël-Urbain Massard (1775-1843). El grabador reprodujo en esta obra una pintura de inspiración clásica Homero ciego, que realizó François Gérard (1770-

1837) en 1814. Y, según relató el primer biógrafo de Gérard, la pintura había sido destruida por el artista, por lo que el grabado de Massard sería el único testimonio del original.

La imagen es una recreación de otro lienzo del mismo pintor, Belisario, 1797, en el Getty Museum. Ambas obras se insertan en la línea del neoclasicismo que retoma personajes bíblicos o de la tradición clásica con fines moralizantes, tan del gusto de la época. La pieza que presentó Pilar Osorio es una reproducción fidedigna de la estampa de Massard, que demuestra la buena mano de la académica. La elección de esa imagen nos revela el gusto de la autora, una mujer al tanto de las novedades internacionales del arte y, además, con acceso a una estampa que apenas hacía tres años se había grabado en Francia. La estampa de Massard apareció unos años después, en 1880, en la revista La Ilustración española y americana acompañando un artículo sobre Homero. No tenemos noticias de quién pudo ser su maestro de dibujo, si es que lo tuvo, pero dado su alto linaje es bastante probable que recibiera una educación exquisita y tuviera como instructor de dibujo a alguno los mejores maestros de la época. De hecho, el padre de María del Pilar era un hombre interesado por el arte y desde 1805 era académico de honor de San Carlos.

Felipe Carlos Osorio Castellví, VI conde de Cervellón, marqués de Nules y Quirra, de Villatorcas, señor de otros muchos Estados, y grande de España, nació en el

Real Sitio de San Ildefonso el 19 de octubre de 1758. El cardenal patriarca de las Indias lo bautizó en pompa en el Real Palacio de Madrid, su madrina fue la reina Isabel de Farnesio. El VI conde de Cervellón sirvió en el Real cuerpo de Guardias Españolas, fue coronel del regimiento de la Corona, teniente general del ejército y capitán general de los reinos de Valencia y Murcia, caballero gran cruz de Carlos III y comendador de Castilla en la de Alcántara. Se casó el 21 de noviembre de 1789 con María Magdalena, hija de Miguel José de la Cueva y de Cayetana de la Cerda, XIII duques de Alburquerque. En octubre del año siguiente nació la primogénita, María Pilar. La familia residía en la calle del Prado de Madrid en 1794. Su hermano Felipe María nació en Madrid el 27 de junio de 1795 y al morir su padre el 24 de octubre de 1815 heredaría todos los títulos familiares.

Felipe María Osorio de la Cueva Castellví la Cerda Coloma Mercader y Carroz, VII conde de Cervellón, de Elda, de Anna, de Siruela y de la Pezuela de las Torres, marqués de Nules, Villatorcas, Noguera y la Mina, señor de muchos lugares de España y de las baronías del marquesado de Quirra en el reino de Cerdeña. Dos veces grande de España, fue gentilhombre de cámara de Fernando VII y de su hija Isabel, gran cruz de Carlos III, maestrante de Valencia, y senador del Reino. Contrajo matrimonio el 26 de noviembre de 1821 con Francisca Gutiérrez de los Ríos, duquesa de Arco, de Fernán Núñez y de Montellano, marquesa de Castel Moncayo y cuatro veces grande de España. Tuvieron dos hijos, pero Vicente murió a los pocos meses, quedando como única heredera María del Pilar Loreto Osorio y Gutiérrez de los Ríos que nació el 10 de diciembre de 1829.

Los historiadores Joaquín Ezquerra y Luis Bueno la eligieron para incluirla en la categoría de «nobleza» en sus Retratos de mujeres españolas del siglo XIX, pues fue III duquesa de Fernán Núñez y heredera de ilustre casa de Cervellón. Se casó en Madrid el 14 de octubre de 1852 con Manuel Falcó de Adda y Valcárcel, marqués de Almonacir, hijo del Príncipe Pío de Saboya, según los autores la duquesa estaba «entonces conceptuada como el más ventajoso partido de la Corte» y sin duda lo era por su gran fortuna y «timbres nobiliarios». En Valencia, la familia poseía el espléndido Palacio de Cervelló, actual sede del Archivo Municipal de Valencia fue construido en el siglo XVIII por los condes de Cervelló, señores de Oropesa, está ubicado frente al convento de Santo Domingo en la plaza de Tetuán. Del edificio de estilo neoclásico solo se mantiene la fachada con dos pisos de balcones que flanquean unas torres a ambos lados. Uno de los palacios más emblemáticos de la ciudad, pues al ser derribado el Palacio Real en 1810, se convertiría en residencia oficial de los monarcas en sus visitas a la ciudad. Allí fue recibido Fernando VII en su retorno a España en 1814 con arcos de triunfo, alegorías y retratos del rey. Allí se firmó el decreto que derogaría la Constitución de 1812 disolviendo las Cortes. Allí, en 1840 abdicaría su esposa la regente María Cristina. Y allí ocurrió durante la ocupación francesa un episodio en el que se vio implicada la hija del conde de Cervellón, según narra el conde de Toreno en su Historia del levantamiento. Durante la invasión francesa «los naturales de Valencia activos e industriosos, pero propensos al desasosiego y a la insubordinación, no era de esperar que se mantuvieses impasibles y tranquilos, ahora que la desobediencia a la autoridad intrusa era un título de verdadera e inmarcable gloria».

El 23 de mayo tras recibir la Gaceta de Madrid con las renuncias de la familia real, las gentes del pueblo que solían reunirse en la plazuela de las Pansas escucharon en la voz del Palleter el famoso grito: ¡Viva Fernando VII y mueran los franceses! Corrió como la pólvora y en la plaza de santo Domingo arreció el tumulto. La furia de los amotinados tomó de caudillo al padre Juan Rico, un franciscano fervoroso y elocuente capaz de controlar a la plebe e impedir que se enervase en exceso. Rico fue llevado a hombros al lugar donde se celebraban las sesiones del gobierno, allí tras debatir acaloradamente las autoridades claudicaron con las exigencias del pueblo y se nombró general en jefe del ejército que iba a formarse al conde de Cervellón. Las autoridades sometidas decidieron dar parte a Madrid pidiendo tropas para que las protegiese, el pueblo ignorante de la doblez se retiró a sus casas. Rico receló tras las propuestas de soborno del arzobispo y se preparó otro motín la mañana siguiente. El franciscano durmió en la plaza de Tetuán y muy temprano le visitó el capitán Moreno, el cual tenía amistad con personas de gran influjo en el pueblo y la huerta, los Beltrán de Lis que «atizaban el fuego encubierto y sagrado de la insurrección». Moreno y Rico pretendían apoderarse de la ciudadela. «Un impensado incidente estuvo entre tanto para envolver a Valencia en mil desdichas. La serenidad y valor de una dama lo evitó felizmente». El pueblo había insistido en que se leyese el correo que iba a Madrid, la valija fue transportada a casa del conde de Cervellón, y nada más comenzar el registro toparon con el pliego que era duplicado del parte de las depuestas autoridades pidiendo auxilio, «viendo la hija del conde, que presenciaba el acto, la importancia del papel, con admirable presencia de ánimo al intentar leerle le cogió, rasgole en menudos pedazos, e imperturbablemente arrostró el furor de la plebe amotinada. Esta si bien colérica, quedó absorta, y respetó la osadía de aquella señora que preservó de muerte cierta a tantas personas» para Toreno, una acción digna de «eterno loor». La hija del conde era María Pilar Osorio.

En ocasiones, María Pilar Osorio ha sido confundida con su sobrina, María Pilar Loreto Osorio, III duquesa de Fernán Núñez, que en 1859 le cedió el título de marquesa de Noguera, que la tía había reclamado al morir su hermano. La marquesa de Noguera permaneció soltera y convivió con la familia de su hermano, VII conde de Cervellón, en el palacio de Fernán Núñez de la madrileña calle de santa Isabel. Uno de los mayores lugares de sociabilidad de época isabelina, cuyos famosos chocolates frecuentaron aristócratas, políticos, poetas y artistas. En su majestuoso salón se celebraron multitud de bailes de máscaras a los que asistían las damas más elegantes de la ciudad. De hecho, la hermana del conde de Cervellón disponía de una cuenta de «gastos para ropa y alfileres». El Archivo Histórico de la Nobleza conserva la correspondencia de la marquesa de Noguera y numerosos documentos de poderes otorgados por ella para gestionar las abundantes propiedades que tenía y explotaba por toda la geografía española.

Una de sus posesiones en explotación era la dehesa de la Pulgosa, en Jerez de los Caballeros, Badajoz, cuando salió a remate el arriendo «a pasto, bellota y labor» de la citada finca, los pliegos de condiciones para la doble subasta estaban en Madrid en las oficinas del duque de Fernán Núñez, calle de Santa Isabel, 42 y 44, que era su residencia. La marquesa de Noguera también tenía acciones de la Compañía de Diligencias de Postas Generales. Además, como era frecuente en las damas aristócratas de la época, María del Pilar Osorio se dedicó a las obras de caridad y financió conventos y oficios religiosos, prueba de ello es la noticia en prensa que anunciaba «la indulgencia plenaria de Cuarenta Horas en la iglesia de Santo Tomás», cuya misa costeaba ese día la marquesa de Noguera y predicaba el «cura párroco de Baldemoro».

María del Pilar Osorio también fue una mujer de mundo, en 1856 obtenía del Montepío militar seis meses de licencia para viajar al extranjero. Quizá fuera a París a visitar a su sobrina, pues su esposo fue allí embajador de España. María del Pilar Osorio y la Cueva falleció en Madrid el 21 de enero de 1862, «sus sobrinos, los demás parientes, testamentarios y amigos» la recordaban con una misa aniversario en la real iglesia del colegio de Santa Isabel, próxima a su residencia. A su muerte instituyó por heredera de los numerosos bienes y joyas que poseía a su sobrina la duquesa de Fernán Núñez. En la reseña de las alhajas de su testamento, otorgado en Valencia el 3 de octubre de 1860, el diamantista Félix Samper valoraba sus joyas, 19 piezas tasadas por la cantidad total de 135.530 reales de vellón. La partida más cara eran tres alfileres corsag de brillantes cuyo importe ascendía a 32.000 reales. Sortijas de brillantes y esmeraldas, diamantes, rubíes, topacios, aretes de brillantes, broches de perlas, brillantes y cristales verdes y morados. Un collar de tres hilos de perlas que valía 11.000 reales, otro de ocho hilos con broche de perlas y brillantes por 16.000, pulseras de perlas y amatistas. Y un fastuoso collar de un hilo de brillantes con 62 chatones y colgantes tasado en 57.000 reales por el experto. Además, varios papeles con gemas sin engarzar.

Sin duda, sus joyas mostraban su sofisticado gusto artístico forjado en un ambiente culto e internacional. Probablemente, María del Pilar Osorio y de la Cueva continuó pintando en su entorno particular, con medios a su alcance con los que seguir ejercitándose en su afición. Pero no dejó pasar la oportunidad de obtener el preciado título de académica de mérito que tantas jóvenes anhelaron, incluso las más ilustres aristócratas.

MAE, Mariángeles Pérez-Martín, diciembre 2022.

Pérez-Martín, Mariángeles. Ilustres e ilustradas. Académicas de Bellas Artes en España, ss. XVIII-XIX. Valencia, Tirant lo Blanch, 2020. GARÍN ORTIZ DE TARANCO, Felipe María. La Academia Valenciana de Bellas Artes. El movimiento |

ARASC. Legajo 72/3/27. “Carta de María del Pilar Osorio y la Cueba”. Valencia, 17-VII-1819. ARASC. Libro de actas de la Real Academia de San Carlos 1813-1821. “Junta ordinaria en 18 de julio de |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dresde, 1751 – Madrid, 1792

Pintora de origen alemán instalada en Madrid, hija de Anton Raphael Mengs, fue académica de Bellas Artes en San Fernando, Madrid.

Autorretrato, h. 1780.

Biblioteca Nacional de España

Pintora de origen alemán instalada en Madrid. Nació en Dresde en 1751, pero se educó en Italia donde residía junto a su familia. Era la mayor de los cuatro hijos que tuvo el pintor Anton Raphael Mengs y, como sus hermanos, desde niña aprendió la pintura bajo la dirección de su padre, mientras recibía una esmerada educación. Se convirtió en miniaturista y una excelente retratista al pastel. Anna Mengs se casó en Roma en 1778 con el grabador español Manuel Salvador Carmona. Cuando el artista terminó su estancia en Italia regresó a España y se afincaron en Madrid, donde ejercía como grabador real. Con él tuvo siete hijos, sin abandonar la pintura “a pesar de los deberes maternales […] cumplió siempre con el cariño y perfección más extremados”, decía Quintero en su biografía.

Anna Mengs fue nombrada académica de mérito en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 29 de agosto de 1790 en una junta particular presidida por el conde de la Roca, el mismo día que la grabadora Lucía Gilabert. La Junta apreció su virtuosa aplicación y mérito en la pintura, a la vista de los retratos al pastel de su padre, Anton Raphael Mengs –en la actualidad en el Museo del Prado–, de su esposo, Manuel Carmona, y de su hija mayor; así como un dibujo a lápiz de la Madonna de la Segiola. Todas las obras habían sido expuestas en la Junta pública del 4 de agosto. El pastel que realizó de su padre se basa en un Autorretrato de Mengs que regaló el pintor a Bernardo de Iriarte, oficial mayor de la Primera Secretaría de Estado, en cuya colección lo documentó Antonio Ponz en 1776. Se trata de la imagen más popular del pintor. Sobre un fondo de color verde oscuro, aparece vestido con camisa blanca y chaleco azul oscuro, el pañuelo y la bata de color ocre con cuello de terciopelo oscuro. El rostro de expresión seria y algo melancólica, ejemplifica su grandeza moral y ese afán por cumplir una misión artística, la de recuperar la belleza ideal.

Del Autorretrato original grabó una estampa Manuel Salvador Carmona que dibujó antes de morir el pintor. Igualmente se conserva un retrato en busto de Carmona realizado por su esposa que según Quintero “está dibujado al pastel con gran maestría y soltura, recordando algo (como es natural) la manera de su padre”, el dibujo era muy correcto y demostraba gran seguridad y maestría en el retrato del natural. Algo digno de “notarse”, decía el autor, ya que generalmente las artistas solían limitarse a copiar obras maestras. Pero Anna Mengs se había educado desde niña en el estudio del yeso y del natural, e hizo numerosos retratos de personajes de la corte. Su carrera se vio truncada muy pronto, pues falleció sin cumplir los cuarenta años.Pintora de origen alemán instalada en Madrid.

Nació en Dresde en 1751, pero se educó en Italia donde residía junto a su familia. Era la mayor de los cuatro hijos que tuvo el pintor Anton Raphael Mengs y, como sus hermanos, desde niña aprendió la pintura bajo la dirección de su padre, mientras recibía una esmerada educación. Se convirtió en miniaturista y una excelente retratista al pastel. Anna Mengs se casó en Roma en 1778 con el grabador español Manuel Salvador Carmona. Cuando el artista terminó su estancia en Italia regresó a España y se afincaron en Madrid, donde ejercía como grabador real. Con él tuvo siete hijos, sin abandonar la pintura “a pesar de los deberes maternales […] cumplió siempre con el cariño y perfección más extremados”, decía Quintero en su biografía. Anna Mengs fue nombrada académica de mérito en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 29 de agosto de 1790 en una junta particular presidida por el conde de la Roca, el mismo día que la grabadora Lucía Gilabert. La Junta apreció su virtuosa aplicación y mérito en la pintura, a la vista de los retratos al pastel de su padre, Anton Raphael Mengs –en la actualidad en el Museo del Prado–, de su esposo, Manuel Carmona, y de su hija mayor; así como un dibujo a lápiz de la Madonna de la Segiola. Todas las obras habían sido expuestas en la Junta pública del 4 de agosto.

El pastel que realizó de su padre se basa en un Autorretrato de Mengs que regaló el pintor a Bernardo de Iriarte, oficial mayor de la Primera Secretaría de Estado, en cuya colección lo documentó Antonio Ponz en 1776. Se trata de la imagen más popular del pintor. Sobre un fondo de color verde oscuro, aparece vestido con camisa blanca y chaleco azul oscuro, el pañuelo y la bata de color ocre con cuello de terciopelo oscuro. El rostro de expresión seria y algo melancólica, ejemplifica su grandeza moral y ese afán por cumplir una misión artística, la de recuperar la belleza ideal. Del Autorretrato original grabó una estampa Manuel Salvador Carmona que dibujó antes de morir el pintor. Igualmente se conserva un retrato en busto de Carmona realizado por su esposa que según Quintero “está dibujado al pastel con gran maestría y soltura, recordando algo (como es natural) la manera de su padre”, el dibujo era muy correcto y demostraba gran seguridad y maestría en el retrato del natural. Algo digno de “notarse”, decía el autor, ya que generalmente las artistas solían limitarse a copiar obras maestras. Pero Anna Mengs se había educado desde niña en el estudio del yeso y del natural, e hizo numerosos retratos de personajes de la corte. Su carrera se vio truncada muy pronto, pues falleció sin cumplir los cuarenta años.

MAE, Mariángeles Pérez-Martín, diciembre 2022.

CARRETA PARRONDO, Juan. El grabado a buril en la España ilustrada: Manuel Salvador… Madrid: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 1989, p. 120. MAURER, G. “Mengs y Azara: testimonio de una amistad”, en: Mengs y Azara. El retrato de una amistad. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2013, pp. 20-22. MUSEO DEL PRADO. Enciclopedia online. “Anna María Teresa Mengs”. www.museodelprado.es. NAVARRETE MARTÍNEZ, Esperanza. Real Academia de la Historia. Enciclopedia biográfica online. “Ana María Mengs”, en: www.dbe.rah.es. PARADA Y SANTÍN, José. Las pintoras españolas: boceto histórico-biográfico y artístico. Madrid: Imp. Asilo Huérfanos, 1903. PÉREZ-MARTÍN, Mariángeles. Ilustres e ilustradas. Académicas de Bellas Artes ss. XVIII-XIX. València, Tirant lo Blanch, 2020. QUINTERO ATAURI, Pelayo. Mujeres ilustres. Apuntes biográficos sobre las pintoras Teresa Nicolau Parodi y Ana María Mengs. Madrid: Imprenta Ibérica, 1907. SÁNCHEZ DEL PERAL Y LÓPEZ, J. R. Enciclopedia Museo Nacional del Prado, tomo V. Madrid: Museo del Prado, 2006, p. 1530. SMITH, Theresa Ann. The Emerging Female Citizen: Gender and Enlightenment in Spain. University of California Press, 2006, p. 65-66. |

|

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.