No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

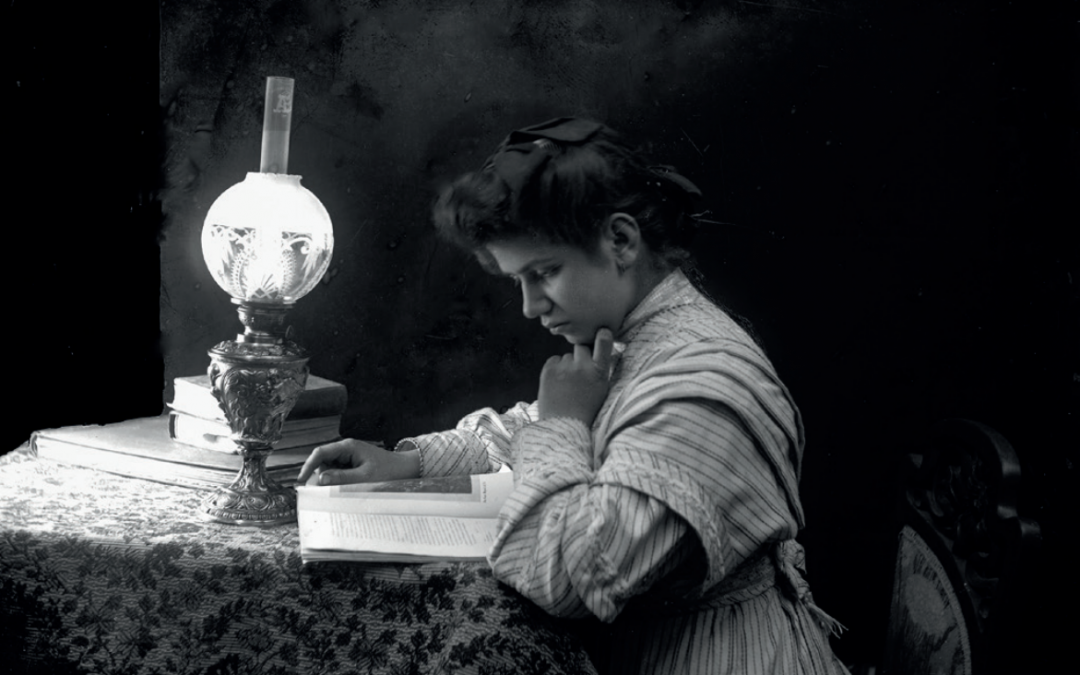

Corona González fue una fotógrafa aficionada gallega que utilizó la cámara como medio de expresión durante veinticinco años, revelando gran sensibilidad, inquietud artística y maestría técnica. También practicó la escultura y la escritura, colaborando con diversas publicaciones en las que trató temas como la emigración o la educación de la mujer.

Corona González, Autorretrato, h. 1900-1910. Museo de Pontevedra.

Corona González Santos nació el 10 de octubre de 1875 en la localidad coruñesa de A Laracha. Creció en el seno de una familia acomodada, formada por Faustino González Cobas, médico de profesión, y de Jesusa Santos Cervela, en la que fue la tercera de ocho hijos. La familia trasladó su residencia a la conocida como Vila do Adro, situada en la provincia de Pontevedra en la línea que separa los municipios de Mos y O Porriño, donde transcurrió la juventud de la autora.

En uno de sus paseos habituales por la localidad, Corona González Santos conoció a Ramón González Fernández, que había regresado a su Galicia natal en 1899, con quien se casó en septiembre del año siguiente en la Capela das Angustias en Santa María de Sanguiñeda (Mos). Aunque él había nacido en Ribadeo en 1856, donde estudió Náutica y Comercio, a los quince años marchó a Sudamérica y se estableció en Argentina, en Buenos Aires primero y en Rosario después, donde acumuló una gran fortuna como comerciante. Tras el enlace, la pareja eligió París como destino del viaje de boda, ya que por aquellas fechas se estaba celebrando la gran Exposición Universal, en la que la estadounidense Frances Benjamin Johnston comisarió una muestra que reunía la obra de más de veinte fotógrafas americanas. Y probablemente, fue la visita a dicha exposición la que despertó el interés de Corona González por este nuevo arte y fue en la capital francesa donde adquirió su primera cámara (una Gaumont, modelo Block-System Carrée).

El matrimonio destacó por su labor filantrópica y de mecenazgo, de gran trascendencia social y cultural tanto en Ribadeo como en O Porriño. Financiaron diversas construcciones religiosas y civiles, así como la celebración de fiestas patronales, subvencionaron clases e instrumentos musicales del Ateneo, concedieron becas a estudiantes sin recursos y contribuyeron a auxiliar a las gentes de la zona más afectadas por diversos infortunios. Como muestra de reconocimiento y agradecimiento por todo ello, el Concello de Ribadeo los nombró Hijo Predilecto e Hija Adoptiva, en 1922 y 1926 respectivamente.

Corona González era una mujer instruida, con conciencia social e interesada en todo tipo de actividades creativas. Practicó disciplinas como la escritura y la escultura en barro o cemento, pero, a partir de 1900 fue la fotografía la que ocupó un lugar más destacado entre sus aficiones. Aunque se desconoce cómo fue la formación de la autora, es probable que fuese fundamentalmente autodidacta, aunque también pudieron colaborar en su instrucción los fotógrafos Benito Prieto (amigo y profesional con estudio propio destacado en Ribadeo) y Pedro Cima (también amigo y fotógrafo residente en Buenos Aires, a quien el matrimonio visitó en varias ocasiones), especialmente en lo que se refiere a las tareas de laboratorio.

Así, gracias a su posición económica y su sensibilidad e inquietud artística, Corona González se dedicó a la fotografía de manera no profesional y, como la mayor parte de las fotógrafas aficionadas, encontró en su entorno más próximo los asuntos y los modelos que predominan en su producción. Por un lado, encontramos numerosos retratos de familiares y amigos, muchos de ellos de protagonismo infantil o femenino, en los que destaca la variedad de tomas, composiciones y escenarios, siempre cotidianos y con iluminación natural. Y por otro, se conserva también un nutrido grupo de obras en las que la autora fotografió paisajes del entorno en el que vivió o los lugares que visitó, entre los que encontramos escenas agrícolas o marítimas, así como imágenes de un carácter más social o documental, por ejemplo, algunas en las que reproduce representaciones teatrales, como las que aparecieron publicadas en la revista Vida gallega. Durante los años veinte, también publicó varios artículos en el semanario A Nosa Terra, de carácter reivindicativo y firmados desde ciudades como París, Londres o Río de Janeiro, en los que predominan temas como la emigración, la defensa de la lengua gallega o la necesidad de educar a las mujeres. Muestra de ello es el titulado Pros país que teñen fillas, en el que afirma que: «É necesario enseñar ás mulleres a traballar para ser independentes e facerlles comprender que non é necesario o casamento, nen ser monxa, para ser feliz neste mundo. Só poden adquirir a súa independencia por medio do traballo, e o día en que as nosas mulleres podan gañar a vida sin precisar de ninguén, terán independencia de carácter e poderán casarse, ou non, sin ter medo a quedar solteiras pois non precisan de ninguén que as manteña».

La autora enviudó en diciembre de 1925 y, con el tiempo, tanto su práctica fotográfica como su presencia en los medios de comunicación fue disminuyendo, aunque no tanto su actividad altruista. Al inicio de la Guerra Civil, cuando tenía más de sesenta años, ingresó en la Cruz Roja como enfermera auxiliar en el Hospital Militar de Evacuación de Bella Vista, y durante los años siguientes continuó colaborando en distintos ámbitos de cooperación.

Corona González Santos falleció el 11 de mayo de 1972 en la ciudad de Vigo, a los 96 años, y fue enterrada en el cementerio de Pereiró, hasta que en mayo de 1983 sus cenizas fueron trasladadas al panteón que había ordenado construir en la Igrexa da Orde Franciscana Terciaria de Ribadeo, donde descansan también los restos de su marido.

MAE, Blanca Torralba Gállego, abril 2021

|

CASTRO, C. “Corona González Santos e Ramón González. Un matrimonio de mecenas”, CROA: boletín da Asociación de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, 25, 2015, pp. 96-101. CID GALANTE, R. M.ª, “Grao de participación da muller ourensá en movementos asociativos, políticos e reivindicativos (1920-1936)”, Minius, 14, 2006, pp. 57-72. MARCO, A., As precursoras, A Coruña, La Voz de Galicia, 1993. PADÍN OGANDO, F., “CORONA GONZÁLEZ SANTOS (1875-1972)”, https://www.fotografaspioneiras.com/index.php/2018/05/07/corona-gonzalez-santos-1875-1972/#s10 (consulta: 25/03/2021). RIOS BERGANTINHOS, N., A mulher no nacionalismo galego (1900-1936). Ideologia e realidade, Santiago, Laiovento, 2001. |

“Bodas”, El Áncora: Diario Católico de Pontevedra, 941, 26/09/1900, p. 3.

“Correo de Galicia”, El Áncora: Diario Católico de Pontevedra, 955, 12/10/1900, p. 2.

“El arte y la belleza”, Vida gallega: ilustración regional, Año VI, Volumen IV, Número 50, 10/01/1914.

GONZÁLEZ, C., “Para os pais que teñen fillas”, A Nosa Terra, 01/04/1927, p. 9.

“Hospital Militar de Evacuación de Bella vista”, El Pueblo Gallego, 07/04/1937, p. 3.

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

therine Esperon, también conocida con los nombres de Luisa, Catalina o Señora Ludovisi, fue una de las pioneras de la fotografía en Valencia. Formó pareja profesional con su marido, Antonio Ludovisi, con quien regentó durante quince años un prestigioso gabinete especializado en el retrato y la tarjeta de visita.

Ludovisi y su señora, Valencia, retrato de la fotógrafa Jeanne Catherine Esperon, Madama Ludovisi, h. 1865. Colección José Huguet.

Jeanne Catherine Esperon nació el 4 de noviembre de 1828 en la localidad francesa de Guchen. Era hija de Pierre Esperon, sastre de profesión, y de Sophie Favien, matrimonio que tuvo otros tres hijos. Tras enviudar en 1833, al año siguiente su padre se casó en segundas nupcias con Marie Tisne, con quien tuvo seis hijos más. Se desconoce la fecha en que la autora abandonó su municipio natal, pero lo más probable es que lo hiciera con alguno de los tres hermanos varones que salieron de Guchen durante los años cincuenta, varios de los cuales se establecieron en ciudades españolas.

En cualquier caso, la primera referencia que sitúa a Catherine en España, donde utilizó la versión castellana de su nombre, Catalina, así como el de Luisa, la encontramos en 1860, en una noticia que la emplaza temporalmente en León y se refiere a ella como “la conocida y acreditada fotógrafa madame Ludovisi”. Aunque todavía no conocemos la fecha en que se produjo el enlace, la autora se casó con Antonio Ludovisi Rossetti, un artista romano que procedía del mundo de la pintura y que llegó a Madrid en 1850.

Hacia 1863 la pareja abandonó el retratismo ambulante al que se dedicaban hasta entonces y se establecieron como fotógrafos en Valencia. En 1864 abrieron su estudio, ubicado en el tercer piso del nº 24 de la céntrica calle Caballeros, que se convirtió en uno de los más prestigiosos de la ciudad. El primer año, en dicho gabinete trabajaron junto al matrimonio dos ayudantes fotógrafos y una criada, aunque estos pronto fueron sustituidos por hermanos de Catherine a los que llevaba con ella para ofrecerles una profesión (como también hicieron otras fotógrafas españolas, entre ellas Sabina Muchart en Málaga o Josefa Plá en Valencia).

El negocio se dedicó fundamentalmente al género del retrato y la tarjeta de visita, y tanto la cantidad como la calidad de las piezas conservadas sugieren que su actividad tuvo que ser muy profusa. La colección que ha llegado hasta nosotros está compuesta por imágenes de protagonistas heterogéneos, entre las que encontramos retratos de eclesiásticos, militares, niños, personajes populares e incluso necrológicas. Esta pareja de profesionales de la cámara, que regentó el gabinete durante más de quince años, firmó siempre sus fotografías como Ludovisi y su Señora, evidenciando la importante labor de la mujer en el estudio, pero manteniéndola en un segundo plano, reproduciendo el perfil profesional más habitual entre las fotógrafas decimonónicas.

Antonio Ludovisi murió en enero de 1875, momento en que Catherine abandonó la fotografía y traspasó el establecimiento, aunque los sucesivos propietarios mantuvieron la denominación Antigua Casa de Ludovisi y Señora como reclamo publicitario, aprovechando el reconocimiento profesional que había logrado el matrimonio en la capital del Turia. Durante los años siguientes, la autora cambió de domicilio en dos ocasiones, cuyas localizaciones ponen de manifiesto una posición menos acomodada, aunque siempre figura en los padrones como “propietaria” y acompañada de una criada.

Jeanne Catherine Esperon falleció en Valencia el 11 de agosto de 1912, a consecuencia de una insuficiencia mitral, y fue enterrada en el cementerio de dicha ciudad junto a su marido.

MAE, Blanca Torralba Gállego, abril 2021

Memoria de la luz: fotografía en la comunidad valenciana 1839-1939. Valencia, Ateneo Mercantil. 1992. La Fotografia a Espanya al segleXIX. Barcelona, CaixaForum, y Málaga, Museo Municipal de Málaga. 2003. |

|

ALEIXANDRE, J., HUGUET, J. y MERITA, J., Memoria de la Luz. Fotografía en la Comunidad Valenciana 1839-1939, Barcelona, Generalitat Valenciana, 1992. CANCER MATINERO, J. R., Retratistas fotógrafos en Valencia (1840-1900), Valencia, Institució Alfons El Magnànim, 2006. GARCÍA FELGUERA, M.ª de los S., “Investigación sobre una fotógrafa que trabajó en España en el siglo xix: la Señora Ludovisi”, en VV.AA., Imatge i Recerca: 10es Jornades Antoni Varés, Girona, Ajuntament de Girona, 2008. GARCÍA RAMOS, Francisco José y FELTEN, Uta A. (eds.), Fotografía [femenino; plural], Madrid, Editorial Fragua, 2019. GONZÁLEZ PÉREZ, A. J., Andaluzas tras la cámara. Fotógrafas en Andalucía 1844-1939, Sevilla, Junta de Andalucía, Centro Andaluz de la Fotografía, 2021. RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J. y Sanchis Alfonso, J. R., Directorio de fotógrafos en España (1851-1936), Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2013. VV.AA., Diccionario de fotógrafos españoles. Del siglo XIX al XXI, Madrid, La Fábrica, Acción Cultural Española, 2013. |

El Esla. Periódico de intereses materiales, León, 90, 08/11/1860. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Carme Gotarde fue una de las fotógrafas españolas de mayor trascendencia durante la primera mitad del siglo XX. Compaginó su labor profesional como brillante retratista con su faceta más artística, confeccionando una vasta colección de obras que recibieron multitud de premios y elogios por parte de la crítica.

Antoni Gotarde Bartrolí, Retrato de Carme Gotarde, principios del siglo XX. Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

Carme Gotarde Camps nació el 5 de marzo de 1892 en Olot, donde entró en contacto con el mundo fotográfico desde muy pequeña. Era hija de Antonia Camps, una maestra que ya no ejercía, y de Antoni Gotarde i Bartolí (1853 – 1920), uno de los primeros fotógrafos oficiales de la localidad, que fue quien le formó artísticamente. La autora, que también practicó otras diciplinas como el dibujo, la pintura, la escultura o el trabajo del vidrio y el cuero, compaginó su faceta artística con su profesión ya que, cuando su padre quedó incapacitado para gestionar el estudio fotográfico hacia 1912, fue Carme Gotarde quien se hizo cargo del mismo.

De esta manera, la autora se ganó la vida como retratista en el estudio de la plaza de los Capellans, por lo que este género es el más abundante entre su producción, aunque también realizó fotografías para los catálogos de los talleres de santos y de la fundición Barberí y colaboró esporádicamente en algunas publicaciones. Pero, sobre todo, Carme Gotarde llegó a ser una retratista destacada en Olot, ya que buena parte de la población pasó por delante de su cámara para inmortalizar momentos importantes de sus vidas, acontecimientos como nacimientos, comuniones, bodas, el final del bachillerato, el comienzo del servicio militar, la ordenación sacerdotal, etc. Se conservan miles de retratos de personajes de todas las edades y clases sociales, retratos brillantes y exquisitos, entre los que destacan especialmente los que realizó de miembros de familias acomodadas y del ámbito de la creación artística olotina, como por ejemplo de Josep Clarà, Miquel Blay o Celestí Devesa.

Carme Gotarde, que nunca se casó, pasaba casi todo el tiempo en su estudio, el cual trasladó en marzo de 1921 a un segundo piso de la calle de Sant Rafel, espacio que, siguiendo la costumbre iniciada por su padre, utilizó también para mostrar su obra. Una obra que además salió fuera de la capital olotina, ya que la autora se presentó a numerosos concursos de fotografía artística celebrados en diversas ciudades españolas, y lo hizo con obras que solían ser bromóleos, sobre todo retratos y fotografía de paisaje. En dichos certámenes recibió importantes premios y distinciones, como la medalla de plata de la Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz (1915), el primer diploma de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid (1916), el tercer premio y la medalla de plata del Real Círculo Artístico de Barcelona (1919) o la medalla de oro de cooperación en el Primer Salón Internacional de Fotografía de Madrid (1921).

Durante los años veinte, Carme Gotarde fue una de las fotógrafas que tuvo mayor trascendencia en la prensa especializada del momento, ya que su trabajo, que en aquellos años empezó a ser más conocido, formaba parte de la nueva tendencia de la fotografía artística representada por un notable grupo de autores catalanes. Muestra del reconocimiento que obtuvo fue que en 1927 dos de sus trabajos fueron admitidos al Museo de Arte Moderno de Madrid y que, a finales de ese mismo año, se inauguró una exposición en el Centro Excursionista de Cataluña en Barcelona con treinta obras suyas, siendo la única muestra individual de fotografía realizada por una mujer que se celebró en la época. La exposición, que evidenció su habilidad para trabajar distintos procedimientos como bromuros, bromuros iluminados, reproducciones y pigmentarios, recibió importantes elogios de la crítica, que también reconoció la calidad de su participación en el I Certamen de Fotografía de Barcelona organizado por el diario La Veu de Catalunya, así como en el VII Salón Internacional de Fotografía de Madrid, ambos celebrados en 1928. Al año siguiente, su obra fue seleccionada para el I Salón Internacional de Arte Fotográfico celebrado en Barcelona, en el que fue la única fotógrafa española que participó, y para el V Salón Internacional de Fotografía de Zaragoza.

A partir de 1935, la información documental sobre la autora es mucho más escasa. Durante los últimos años de su vida apenas ejercía ya como fotógrafa, y hay quienes afirman que malvivió enseñando dibujo a hijos de familiares. Al menos desde 1944 vivió alojada en el convento de monjas del Corazón de María, de Olot, donde falleció a los sesenta y un años el 19 de noviembre de 1953.

MAE, Blanca Torralba Gállego, marzo 2021

Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz. Medalla de plata. 1915. Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Primer diploma. 1916. Real Círculo Artístico de Barcelona. Tercer premio y medalla de plata. 1919. Primer Salón Internacional de Fotografía de Madrid. Medalla de oro de cooperación. 1921. Centro Excursionista de Cataluña (exposición individual). 1927. I Certamen de Fotografía de Barcelona organizado por La Veu de Catalunya. 1928. VII Salón Internacional de Fotografía de Madrid. 1928. I Saló Internacional d’Art Fotogràfic de Barcelona. 1929. V Salón Internacional de Fotografía de Zaragoza. 1929. Fotògrafes pioneres a Catalunya. Barcelona, Palau Robert. 2005. Carme Gotarde Camps (1892-1953): fotògrafa. Olot, Museu Comarcal de la Garrotxa. 2009. Carme Gotarde. Paisatges. Olot, Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 2012. |

|

BATLLE BOSCH, C., “Els morts (a propòsit de l’exposició de Carme Gotarde)”, El Cartipàs, 36, 2009, p. 4. BONFILL, A., MAYANS, A. y ROCA, Q. (coords.), Carme Gotarde Camps (1892-1953): fotògrafa, Olot, Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Arxiu d’Imatges d’Olot, Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, 2009. BONFILL, A. y ROCA, Q., “El fons Carme Gotarde Camps”, El Cartipàs, 15, 2007, p. 2. “Carme Gotarde Camps. 1892-1953”, https://www.fotografiacatalunya.cat/es/catalogo/fotografos/carme_gotarde_camps (consulta: 25-03-2021). “Carme Gotarde i Camps: Olot, 1892-1953”, en COLITA y NASH, M. (com.), Fotògrafes pioneres a Catalunya (catálogo de exposición), Barcelona, Institut Català de les Dones, 2005, p. 44-64. DANÉS i TORRAS, J., “Gotarde i Camps, Carme”, en Història d’Olot, XXX (Biografies, G-P), Olot, Ajuntament d’Olot, 2001, p. 41. GRAU I FERRANDO, D., “La Dolores, la Carme i la Maria. Tres dones que van treballar a Olot, pioneres de la fotografia a Catalunya”, Revista de Girona, 304, pp. 73-75. MONTAÑÀ, A., “La senyoreta Carme Gotarde”, en Populars d’Olot vistos d’esquitllentes, Olot, 1983, p. 17-18. MONTAÑÀ, A., “Perfil humà de la senyoreta Carme”, La Comarca d’Olot, 1.507, 2009, p. 70. MUÑOZ, J. M., “Disfarmer a Olot. El recorregut que va de Bill Frisell a Carme Gotarde”, L’Avenç, 359, 2010, p. 12-13. VEGA, C., Fotografía en España (1838-2015): historia, tendencias, estéticas, Madrid, Cátedra, 2017. |

“Del VII Salón Internacional de fotografía de Madrid”, Butlletí de la Agrupació Fotogràfica de Catalunya, Barcelona, 37, noviembre-diciembre de 1928, p. 12-13.

“Exposición Carme Gotarde”, El progreso fotográfico, Barcelona, 91, enero de 1928, pp. 13-14.

HUERTAS, M., “Certamen de Fotografía Barcelona”, La Veu de Catalunya, Barcelona, 12/07/1928, p. 7.

HUERTAS, M., “El Primer Salón Internacional de la Exposición de Barcelona organizado por la Agrupación Fotográfica de Cataluña”, El Progreso Fotográfico, Barcelona, 115, enero de 1930, pp. 2-6.

NOGUERA, J. P., “El Salón de Barcelona”, Foto, Barcelona, 20, mayo de 1930, pp. 1-3.

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Dolores Gil fue una fotógrafa profesional que desarrolló su labor en tierras catalanas y aragonesas durante la segunda mitad del siglo XIX. Se especializó en la realización de tarjetas de visita, que hoy constituyen una amplia e interesante galería de retratos, con las que alcanzó notable prestigio entre el público.

Reverso de una carte de visite del estudio de Dolores Gil de Pardo en Olot. h. 1870.

Dolores Fausta Dorotea Gil Pérez, hija de José Gil Navarro y Silveria Pérez Salvador, nació en 1842 en la localidad zaragozana de Almonacid de la Sierra. A los cinco falleció su madre y su padre contrajo segundas nupcias formando la nueva familia en la que crecieron Dolores Gil y sus hermanos, que debió abandonar el municipio hacia 1848.

No sabemos las circunstancias en que se conocieron ni la fecha en que se produjo el enlace, pero, en cualquier caso, en 1867 Dolores Gil estaba casada con Bernardino Pardo (Tarragona, 1834 – Zaragoza, 1890) y formaban pareja profesional. Tampoco se conocen sus anteriores ocupaciones ni cómo comenzaron en la fotografía, pero dentro de su trayectoria encontramos dos etapas diferenciadas, la catalana (1865 – 1870) y la aragonesa (1871 – 1890).

La primera de ellas, que se desarrolla entre Barcelona, Vic y Olot, es la más conocida y la mejor documentada de la autora. La prensa del momento permite situarla en 1867 en la capital catalana, donde contaba con un referente exitoso como mujer fotógrafa, como era Anaïs Tiffon en el estudio Napoleón, y donde posiblemente se inició en esta nueva y moderna profesión en el gabinete de Domènech. De este periodo se conservan varias tarjetas de visita firmadas por Dolores Gil, que se caracterizan por la sencillez tanto de las composiciones como de los cartones sobre los que están pegadas, en cuyos reversos encontramos un sello de tinta que demuestra como la autora es consciente de su condición profesional, ya que en él podemos leer “Fotografía de la/ Sra. D. Gil de Pardo/ Jaime 1º nº 6/ Barcelona”. Las fuentes hemerográficas locales evidencian que en 1867 la pareja se estableció temporalmente en el municipio de Vic como fotógrafos ambulantes, pero no debieron permanecer allí mucho tiempo porque al anunciarse convocaban en una posada a los clientes que desearan retratarse. Por último, entre 1868 y 1870, se instalaron en Olot, donde nació su segundo hijo y donde Dolores Gil desarrolló la etapa más fructífera y notable de su trayectoria profesional. Es precisamente en colecciones públicas y privadas de dicha ciudad donde se conserva la mayor parte de la obra que conocemos de Dolores Gil. La mayoría son tarjetas de visita que componen una amplia galería de retratos, entre los que encontramos relevantes miembros de la sociedad olotina, pero entre esta colección de imágenes también se conserva, por ejemplo, la vista panorámica más antigua de la localidad, realizada por Dolores Gil de Pardo. Además, hay que señalar que, en los reversos de los retratos de este periodo, se observa una evolución en la manera de registrar su autoría, que va desde la firma autógrafa hasta la litografiada, pasando por el sello de tinta.

Hacia finales de 1870 la pareja de fotógrafos dejó la ciudad de Olot, posiblemente porque estaba atravesando un periodo de incertidumbre política y crisis económica, para trasladarse a tierras aragonesas buscando un entorno más favorable para el desarrollo de su actividad profesional. A mediados de 1871, cuando nació su tercera hija, el matrimonio se encontraba ya en Zaragoza. Fue en dicha ciudad donde desarrollaron fundamentalmente la etapa aragonesa, aunque durante estos años la familia se desplazó temporadas concretas a Calatayud, localidad de la que procedían los padres y abuelos de la autora. Se establecieron en una de las zonas más comerciales y populosas de la ciudad, en la calle de las Escuelas Pías, nº 63, donde se ubicaba tanto el domicilio familiar como el laboratorio y el estudio fotográfico. Durante estos años, aunque no se ha localizado ninguna imagen realizada por la fotógrafa en Zaragoza, es más que probable que Dolores Gil colaborase en el negocio familiar, al menos realizando tareas de revelado y positivado, de retoque e iluminación, de preparación de cartones, marcos y estuches o de atención al público. Sin embargo, sí que se conservan algunas tarjetas de visita firmadas, tanto por el matrimonio como por Dolores Gil en solitario, que fueron realizadas durante las visitas o estancias en Calatayud mencionadas anteriormente.

El 22 de septiembre de 1876, tras el nacimiento de su quinto hijo, Dolores Gil falleció en Zaragoza a causa de una fiebre puerperal y fue enterrada en el cementerio municipal de Torrero. Seis meses más tarde, Bernardino Pardo se casó con Victoria Lardiés, también viuda y de Calatayud, a quien diversos autores confundieron durante algún tiempo con Dolores Gil al aparecer en los anuarios comerciales y tarjetas de visita a partir de 1890 como “Viuda de Pardo”. Además, hay que señalar que entre 1879 y 1883 Bernardino Pardo insertó el nombre de su primera mujer en el Anuario-Almanaque del Comercio situándola en la calle Mercado, probablemente como reclamo para atraer a dicha zona de la capital aragonesa, en la que también estaba ubicado su estudio, a clientes que llegasen de tierras catalanas o bilbilitanas conocedores de los logros profesionales de la fotógrafa, hecho que evidencia el prestigio que Dolores Gil alcanzó durante la primera etapa de su trayectoria.

MAE, Blanca Torralba Gállego, marzo 2021

Olot / Fotografía’96. 1996. Fotògrafes pioneres a Catalunya. Barcelona, Palau Robert. 2005. |

|

AGUSTÍN LACRUZ, M.ª C. y CLAVERO GALOFRÉ, M., “Bernardino Pardo y su señora Dolores Gil, fotógrafos”, Revista general de información y documentación, vol. 29, nº 2, 2019, pp. 467-502. AGUSTÍN LACRUZ, M.ª C. y TOMÁS ESTEBAN, S., “Las primeras mujeres fotógrafas en Aragón. Pioneras y modernas”, Revista general de información y documentación, vol. 28, nº 2, 2018, pp. 621-658. “Dolores Gil de Pardo”, en COLITA y NASH, M. (com.), Fotògrafes pioneres a Catalunya (catálogo de exposición), Barcelona, Institut Català de les Dones, 2005, p. 40-43. GARCÍA RAMOS, Francisco José y FELTEN, Uta A. (eds.), Fotografía [femenino; plural], Madrid, Editorial Fragua, 2019. GRAU I FERRANDO, D., “La Dolores, la Carme i la Maria. Tres dones que van treballar a Olot, pioneres de la fotografia a Catalunya”, Revista de Girona, 304, pp. 73-75. HERÁNDEZ LATAS, J. A., Primeros tiempos de la fotografía en Zaragoza – Formatos “Carte de Visite” y “Cabinet Card”, Zaragoza, Cajalón, 2010. PADÍN OGANDO, F., “DOLORES GIL DE PARDO (1842 – 1883)”, https://www.fotografaspioneiras.com/index.php/2018/01/07/dolores-gil-de-pardo-1883/, (consulta: 27/03/2021). RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J. y Sanchis Alfonso, J. R., Directorio de fotógrafos en España (1851-1936), Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2013. VEGA, C., Fotografía en España (1838-2015): historia, tendencias, estéticas, Madrid, Cátedra, 2017. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.