No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Sabina Muchart, cuya identidad femenina estuvo oculta durante largo tiempo, fue una de las fotógrafas más interesantes que trabajaron en España entre finales del siglo XIX y principios del XX. Fue una distinguida retratista, realizó fotografía de postales y desarrolló una labor pionera dentro de la prensa gráfica del momento.

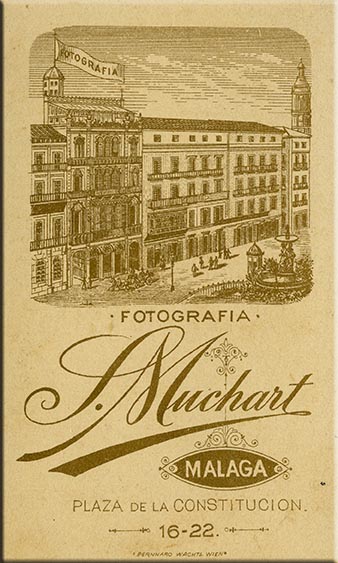

Reverso de una carte de visite con los datos del estudio de Sabina Muchart en Málaga. h. 1890.

Sabina Gerónima Manuela Muchart Collboni nació el 20 de noviembre de 1858 en el seno de una familia humilde de la localidad gerundense de Olot. Era hija de Juan Muchart Plana, albañil de profesión y con orígenes franceses, y de Gerónima Collboni Roca, que tuvieron al menos otros nueve hijos. Tres de los mayores se trasladaron a la ciudad de Málaga hacia 1871 probablemente en busca de nuevas oportunidades, donde se dedicaron al comercio de tejidos, y Sabina Muchart se unió a ellos uno o dos años más tarde. Los varones debieron ir abandonando la ciudad escalonadamente, hasta que en 1882 únicamente quedaban en el negocio Manuel y Sabina Muchart. A partir de entonces se le pierde la pista durante unos años, hasta que en 1887 las guías comerciales mencionan a “S. Muchart” en la sección de fotógrafos, inicial que ocultó su identidad femenina durante largo tiempo.

Precisamente, Fotografía S. Muchart es el rótulo que señalaba el establecimiento fotográfico en el que trabajó, junto a su hermano Francisco (con quien aparece hasta el padrón de 1910, aunque la situación y ocupación de ambos que figura en los registros varía y se alterna según los años), hasta su fallecimiento. Se encontraba en la tercera planta de un elegante edificio neorrenacentista y luminoso que contaba con bajo, tres alturas y una galería acristalada, ubicado en la Plaza de la Constitución, un importante espacio comercial situado en el centro de Málaga. Dicho gabinete fue durante mucho tiempo uno de los más distinguidos de la ciudad y la principal fuente de ingresos de la autora, pero el perfil profesional de Sabina Muchart era mucho más rico, ya que simultaneó el retrato de estudio con trabajos mucho más variados que le procuraron un notable reconocimiento social y una mayor difusión a sus imágenes.

Además de practicar géneros y técnicas diversas, como por ejemplo la reproducción de obras artísticas o la fotografía estereoscópica, Sabina Muchart sobresalió especialmente en el ámbito de la prensa gráfica, hasta el punto de ser considerada por algunos autores la primera fotoperiodista española. La autora colaboró con algunas de las publicaciones más importantes de la época, como pueden ser La Ilustración Hispanoamericana, La Fiesta Nacional, Alrededor del Mundo, Nuevo Mundo, La Ilustración Artística… En las que publicó imágenes de géneros variados, que van desde la fotografía urbana y monumental a la taurina, pasando por reportajes relacionados con la Guerra del Rif. Por último, otra de sus facetas profesionales más destacadas fue la de fotógrafa de postales, un formato novedoso que de alguna manera suponía una nueva ventana al mundo, en el que su trabajo también fue pionero en España. En este campo, conservamos una amplia colección de casi cuarenta postales malagueñas (editadas a principios de siglo por la librería Álvarez Morales), de temática heterogénea, que abarcan desde retratos tradicionales a tipos populares y vistas de la ciudad o enclaves pintorescos de los alrededores, e incluso reportajes informativos de actualidad, entre los que son especialmente conocidas las fotografías del naufragio del buque escuela de la marina alemana Gneisenau en 1900.

Exceptuando los tres años en que su hermano Esteban vivió con Sabina Muchart (entre 1918 y 1921), probablemente porque requería de sus cuidados, desde 1911 y hasta 1925 la autora figura sola en la misma ubicación y dedicada a la fotografía, aunque en todo este tiempo el término femenino “fotógrafa” aparece escrito en contadas ocasiones. Resulta curiosa la irregularidad con la que se recoge la edad de la autora en los distintos documentos a partir de sus cuarenta años, pero lo cierto es que estuvo activa al menos hasta los sesenta y siete. Sabina Muchart falleció el 21 de marzo de 1929 de “congestión cerebral”, a los setenta años, y fue sepultada junto a sus hermanos en el cementerio de San Miguel.

MAE, Blanca Torralba Gállego, abril 2021

|

|

GARCÍA BALLESTEROS, T. y FERNÁNDEZ RIVERO, J. A., “Acerca de Sabina Muchart”, https://cfrivero.blog/2019/09/25/acerca-de-sabina-muchart/, (consulta: 27/03/2021). GARCÍA FELGUERA, M.ª de los S., “De Olot a Málaga: La fotógrafa Sabina Muchart Collboni”, en VV.AA., Imatge i Recerca: 8es Jornades Antoni Varés, Girona, Ajuntament de Girona, 2004. GARCÍA FELGUERA, M.ª de los S., “José Spreafico, Enrique Facio y Sabina Muchart: nuevos datos sobre fotógrafos malagueños del siglo XIX y principios del XX”, Boletín de arte, 26-27, 2005-2006, pp. 37-72. GARCÍA RAMOS, Francisco José y FELTEN, Uta A. (eds.), Fotografía [femenino; plural], Madrid, Editorial Fragua, 2019. GONZÁLEZ PÉREZ, A. J., Andaluzas tras la cámara. Fotógrafas en Andalucía 1844-1939, Sevilla, Junta de Andalucía, Centro Andaluz de la Fotografía, 2021. GONZÁLEZ PÉREZ, A. J., Fotógrafo de guerra. Fotografía de guerra en España, 1859-1939, Córdoba, Diputación de Córdoba, 2015. FERNÁNDEZ RIVERO, J. A., Historia de la fotografía en Málaga durante el siglo XIX, Málaga, Miramar, 1994. PADÍN OGANDO, F., “SABINA MUCHART COLLBONI (1858-1929)”, https://www.fotografaspioneiras.com/index.php/2018/04/22/sabina-muchart-collboni-1858-1929/, (consulta: 27/03/2021). RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J. y Sanchis Alfonso, J. R., Directorio de fotógrafos en España (1851-1936), Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2013. SALVADOR BENÍTEZ, Antonia, “Mujeres tras la cámara. Fotógrafas en la Andalucía del siglo XIX”, en GARCÍA CARO, C. y VÍLCHEZ PARDO, J. (coords.), Homenaje a la profesora Isabel del Torres. Estudios de Documentación dedicados a su memoria, Granda, Universidad de Granada, 2009. YÁÑEZ POLO, M. Á., “Historia de la fotografía en Andalucía”, en M. Á. Yáñez Polo, M. Á., Ortiz Lara, L. y Holgado Brenes, J. M. (eds.), Historia de la fotografía española 1839-1986, Sevilla, Sociedad de Historia de la Fotografía Española, 1986. |

La Ilustración Artística, Barcelona, 624, 11/12/1893, p. 799.

“Impresiones de Málaga”, Alrededor del mundo, Madrid, 256, 28/04/1904, pp. 257-259.

“Toros en Málaga”, La Fiesta Nacional, Barcelona, 129, 24/11/1906.

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Cándida Otero, también conocida como Señora de Prósperi, se dedicó profesionalmente a la fotografía durante cuarenta y cinco años, logrando notable prestigio y reconocimiento entre clientela y crítica. Como autora, se especializó en el retrato femenino e infantil, aunque también realizó postales y colaboró como corresponsal gráfico para diversas publicaciones.

Cándida Filomena Otero Fontán nació en Pontevedra el 28 de octubre de 1846, en el seno de una familia acomodada. Era hija de Isidro Otero de Dios, agrimensor de profesión y perito de la junta de evaluación de Pontevedra (que figuraba, además, como uno de los cuarenta mayores contribuyentes de la ciudad), y de Sebastiana Fontán Barcia, que administraba la casa. Cándida Otero era la menor de cuatro hermanos: Pilar (maestra), Dolores y Victoriano (médico), y, aunque desconocemos los estudios que realizó, por las profesiones de sus hermanos se advierte que en su familia se valoraba la educación escolar.

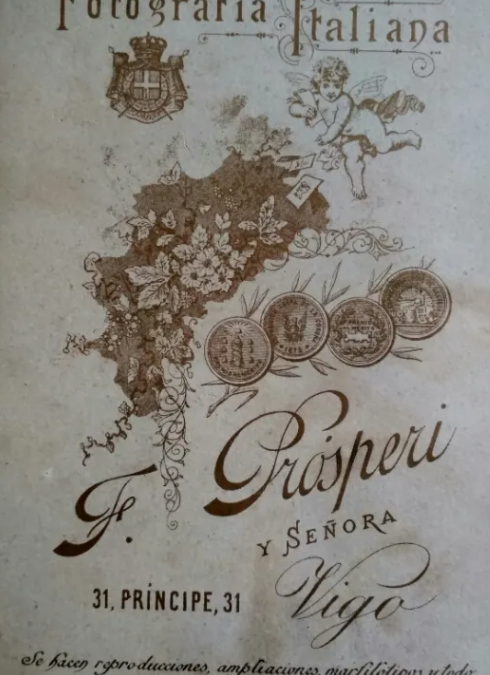

Fue en Pontevedra donde debió conocer a Felipe (Filippo) Prósperi Cortechi, actor de una compañía teatral italiana que durante los años sesenta recorrió distintas ciudades españolas hasta que en 1866 se estableció en Vigo, donde abrió un gabinete fotográfico y a partir de entonces se dedicó a este floreciente negocio, aunque nunca abandonó por completo el teatro. La autora se casó con Felipe Prósperi, que era casi treinta años mayor, el 25 de septiembre de 1869 en la iglesia de San Bartolomé, con quien a partir de entonces formó también pareja profesional, aunque el nombre de ella quedó invisibilizado bajo el sello comercial del apellido Prósperi.

En 1867 el italiano abrió su primer estudio fotográfico en Pontevedra, asociado con Vicente Villar (aunque este se independizó al poco tiempo), y, tres años después, abrió un nuevo gabinete en Vigo llamado Fotografía Italiana – F. Prósperi. Apenas tenemos información sobre la actividad de Cándida Otero desde el enlace hasta su llegada a Vigo en 1876, pero lo más probable es que la vida del matrimonio se desarrollara entre ambas ciudades y que ella regentase el gabinete fotográfico de Pontevedra y él el de Vigo, que pasó a denominarse Fotografía Italiana – F. Prósperi y Señora tras la incorporación de la autora.

A partir de entonces, momento en que son reconocidos como fotógrafos acreditados y la ciudad está experimentando un proceso de evolución urbana y demográfica, se produjo un importante aumento de la clientela. El estudio de la pareja, que fue cambiando de establecimiento siempre en busca de la mejor ubicación, destacó por la constante preocupación por incorporar medios y técnicas innovadoras en los procesos fotográficos (desde el marfilotipo hasta el bromuro de plata, pasando por prácticas menos habituales en España como el ferrotipo).

Con el tiempo, el gabinete ganó en consideración y prestigio. Los trabajos del matrimonio fueron premiados, al menos en dos ocasiones, primero en la Exposición Local de A Coruña de 1878 y posteriormente en la Exposición Regional de Pontevedra de 1880, con medallas de bronce y de cobre respectivamente. Durante estos años, Felipe Prósperi ejerció también como reportero gráfico, fotografiando festividades, acontecimientos o vistas pintorescas, mientras Cándida Otero permanecía al frente del establecimiento. La autora, especializada en retratos femeninos e infantiles, logró un gran reconocimiento entre la clientela, e incluso la prensa local se refirió a ella como una “notable artista”.

Tras la muerte de Felipe Prósperi el 13 de mayo de 1899, a consecuencia de una “neumonía infecciosa”, Cándida Otero continuó sola con el estudio fotográfico durante ocho años, como Viuda de Prósperi. Hasta que en 1907 se asoció con el fotógrafo portugués Jaime de Sousa Guedes Pacheco, inaugurando la marca J. Pacheco y Viuda de Prósperi – Fotógrafos. Durante estos años, la pareja profesional continuó dedicándose a la realización de retratos y postales fotográficas, pero también trabajaron como corresponsales gráficos para diversas publicaciones como La Ilustración Gallega y Asturiana, Ilustraçâo Portuguesa o Vida Gallega, y exploraron nuevas oportunidades laborales.

A partir de 1915 Jaime Pacheco continuó su actividad en solitario, con el nombre de Fotografía Pacheco, ya que el 7 de marzo de dicho año falleció Cándida Otero a causa de un sarcoma del brazo, a los sesenta y ocho años, tras toda una vida dedicada profesionalmente a la fotografía.

MAE, Blanca Torralba Gállego, abril 2021

1878. Exposición Local de La Coruña. Medalla de bronce. 1880. Exposición Regional de Pontevedra. Medalla de cobre. |

|

GONZÁLEZ MARTÍN, G., “Orígenes de la fotografía en Vigo (1850-1880)”, Boletín Instituto Estudios Vigueses, 1, 1995, pp. 199-221. PADÍN OGANDO, F., “CÁNDIDA OTERO (1846-1915)”, https://www.fotografaspioneiras.com/index.php/2017/11/26/candida-otero-ii/ (consulta: 25/03/2021). RODRÍGUEZ MOLINA, M.ª J. y Sanchis Alfonso, J. R., Directorio de fotógrafos en España (1851-1936), Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2013. SENDÓN, M. y SUÁREZ CANAL, X. L., Arquivo pacheco, álbum. Vigo, Centro de Estudos Fotográficos, 1993. TABOADA RIVADULLA, R., Das feiras aos gabinetes – A fotografía en Pontevedra 1865-1960, Pontevedra, R. Taboada imp., 2015. VEGA, C., Fotografía en España (1839-2015): historia, tendencias, estéticas, Madrid, Cátedra, 2017. |

Faro de Vigo (22/02/1876)

Faro de Vigo (16/02/1882)

Faro de Vigo (02/02/1904)

Faro de Vigo (25/08/1912)

Ilustraçâo Portuguesa

Ilustración Española e Asturiana

Vida Gallega

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

La Orotava (Tenerife), 1908 – 1958

Nieves Lugo fue una autora polifacética, que practicó diversas disciplinas artísticas, destacando especialmente en el ámbito fotográfico y cinematográfico. Publicó sus trabajos en revistas nacionales, participó en diversos salones, formó parte de varias agrupaciones fotográficas y, con su pieza La sortija encantada, se convirtió en la primera cineasta canaria.

Nieves Lugo, Autorretrato, h. 1931-1932. Colección privada.

Nieves Lugo y Benítez nació en La Orotava, Tenerife, en 1908. Hija de Antonio Lugo Massieu, cronista, fundador y director de distintas publicaciones, entre ellas El Campo, y de María Benítez de Lugo, una mujer que destacó por su elevada cultura, fue educada en el convento de las Hermanas de la Asunción de Santa Cruz, donde ya la consideraban superdotada. Creció rodeada de música, pintura y literatura, en un entorno culto que le permitió desarrollar su creatividad e inquietudes artísticas, aunque siempre lo hizo en el ámbito de la afición. Fue una autora polifacética, que práctico diversas disciplinas, entre las que destacan el dibujo, la pintura, la música, el diseño, la fotografía y el cine.

Estudió francés, inglés, alemán y sueco, y se formó con Enrique Sánchez y Tomás de Calamita y Manteca, en pintura y música respectivamente. Durante su adolescencia centró su afición en la pintura, comenzó realizando lienzos naturalistas y copiando a los grandes maestros del barroco español, especialmente a Velázquez, mostrando clara preferencia por ese dramatismo y ese juego con el claroscuro y la profundidad de los planos, hasta llegar a sus últimas pinturas de esta etapa, que fueron principalmente bodegones. De forma paralela y de manera autodidacta empezó a realizar fotografías, retratando con la cámara de su padre los principales acontecimientos de su vida personal y familiar.

En 1934 contrajo matrimonio con el doctor Máximo Martín Martín, con quien tuvo cinco hijos: Máximo, Mª de las Nieves, Mª del Carmen, Mª Candelaria y Miguel Ángel. Su marido era médico en La Orotava, y Nieves Lugo le asistía en lo que fuese necesario, le acompañaba como enfermera pero también colaboraba en el revelado de las radiografías de sus pacientes, con lo que logró dominar los químicos necesarios para en este tipo de procesos.

Ese interés constante por experimentar con la imagen le llevó, además de a ensayar diversas manipulaciones como colorear las fotografías con acuarela o someterlas a distintos virados, a introducirse en el ámbito del cine, que también le cautivó. De esta manera, su biblioteca se fue colmando de publicaciones especializadas y numerosos manuales de técnica fotográfica y cinematográfica.

Desde que comenzó a utilizar una cámara Pathé Baby a principios de los años treinta, la autora filmó más de ochenta bobinas en las que inmortalizó acontecimientos de carácter muy diverso: escenas cotidianas y familiares, eventos deportivos, bailes folclóricos, operaciones médicas, distintas festividades, etc. Entre su producción cinematográfica podemos destacar el documental que realizó sobre la confección de alfombras de flores en La Orotava y, sobre todo, la obra titulada La sortija encantada (1955), una película de ficción de apenas 17 minutos, en formato 16 mm, que narra una nueva versión de la historia de Cenicienta, extraída de un tebeo infantil de la colección de Cuentos Azucena. Esta pieza, diseñada, producida, dirigida y montada por Nieves Lugo, es la primera película realizada por una mujer en Canarias.

En cuanto a su producción fotográfica, ya en los años cuarenta la autora dio a conocer alguna de sus obras en revistas de ámbito nacional como Sombras, tras participar en varios de los concursos que organizó dicha publicación y ser galardonada. En sus trabajos, entre los que se aprecia una preferencia por géneros como el retrato, el bodegón o el paisaje, destaca el cuidado en la composición, el interés por captar texturas diversas y un uso dramático del claroscuro. Además, a principios de los cincuenta, Nieves Lugo se unió a la Agrupación Fotográfica Canaria y la Agrupación Fotográfica de Tenerife, y presentó sus obras a diversos salones de fotografía celebrados en las islas.

Desgraciadamente, esta interesante trayectoria artística y fotográfica se truncó en 1958, cuando, después de ocho años luchando contra la leucemia, Nieves Lugo falleció a los cincuenta años y fue enterrada en el cementerio de la localidad.

MAE, Blanca Torralba Gállego, julio 2021

|

|

1950. I Salón Nacional de Fotografía Artística. Santa Cruz de Tenerife. 1954. VIII Salón Nacional de Fotografía Artística. Las Palmas de Gran Canaria. 1954. IV Salón Nacional de Fotografía Artística. Santa Cruz de Tenerife. 1955. Exposición de Fotografías. Puerto de la Cruz (Tenerife), Instituto de Estudios Hispánicos. |

ÁLVAREZ ABRÉU, B. J., “Doña Nieves Lugo y Benítez de Lugo (I)”, en el blog Efemérides (en línea), 2017, http://efemeridestenerife.blogspot.com/2017/10/dona-nieves-lugo-y-benitez-de-lugo-i.html (consulta: 20/07/2021). BAUTISTA LESMES, L., “Nieves Lugo, 16 milímetros de vanguardia femenina”, en 7iM. Revista canaria de periodismo ultraperiférico (en línea), 2016, https://www.revista7im.com/2016/10/perfiles/nieves-lugo-vanguardia-femenina/ (consulta: 20/07/2021). PERALTA, Y., Diccionario de Creadoras Canarias del Siglo XIX-XX, Tenerife, Universidad de La Laguna, 2008. | VEGA, C., Fotografía en España (1839-2015). Historia, tendencias, estéticas, Madrid, Cátedra, 2017 . VEGA, C. (ed.), Guía-Inventario de Fondos y Colecciones de fotografía de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Universidad de La Laguna, 2014. Web de CAAM (Centro Atlántico de Arte Moderno), https://www.caam.net/es/diccionario_artistas_int.php?n=443 Web de TEA (Tenerife Espacio de las Artes), https://teatenerife.es/autor/lugo-nieves/939

|

Sombras, nº 37, junio 1947, p. 18. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Amalia López Cabrera es una de las primeras fotógrafas españolas con estudio propio. Desarrolló su actividad en Jaén y se especializó en la realización de retratos, pero también practicó géneros diversos como las vistas urbanas o la reproducción de obras de arte, componiendo así un conjunto fotográfico que destaca por su calidad y heterogeneidad.

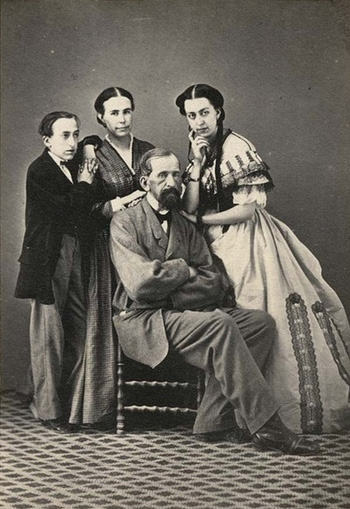

Amalia López, Retrato del Conde de Lipa y su familia, h. 1862. Fototeca Hispalense.

Amalia López Cabrera nació el 30 de julio de 1831 en Almería. Hija de comerciantes, vivió junto a sus dos hermanos en la calle Posada de dicha ciudad, pero apenas se conocen más datos sobre su familia y su juventud. Tampoco se sabe la fecha en que se trasladó a Jaén, donde se casó en 1858 con Francisco López Vizcaíno, un afamado editor, tipógrafo e impresor de la localidad, que tenía entonces tres hijos fruto de su primer matrimonio con Dolores Alcázar (Luisa, Concepción y Jesús), y que tendrá otros tres con Amalia López: María Encarnación, Leocadio y Teresa López y López. Como era habitual en esta clase de oficios, de carácter artesanal y comercial, es muy probable que Amalia López, así como el resto de la familia, colaborase en las empresas de su marido en Jaén, participación que posteriormente corroborarán los datos sobre su negocio que figuran en el padrón de Madrid varios años después.

Hacia 1847, el ilustre fotógrafo Ludwik Tarszenski Konarzenski, Conde de Lipa, había llegado a España, y, tras recorrer algunas de las principales ciudades del país, en las que además de ejercer como retratista también se dedicó a formar nuevos fotógrafos y fotógrafas, se estableció en Jaén en 1862, donde continuó su labor. Aunque no se conocen datos concretos sobre su formación fotográfica, se cree que Amalia López sería una de las discípulas aventajadas del Conde de Lipa, a quién la autora retrató con su familia por aquellos años. En cualquier caso, las primeras referencias profesionales de la autora se han localizado en publicaciones de los años 1866 y 1867, en las que, ya sea de manera directa o indirecta, se menciona el gabinete fotográfico en el que trabajó Amalia López, ubicado en el nº 2 de la Calle Obispo Arquellada. Por ejemplo, en El Anunciador de la provincia de Jaén encontramos un anuncio que permite hacernos una idea de la labor desarrollada en dicho establecimiento: “Gabinete Fotográfico. Calle Obispo Arquellada, 2. Retratos. Grupos. Reproducciones. Vistas. Se han obtenido todos los adelantos recientes en este establecimiento, que podrán ver las personas que lo favorezcan en un álbum donde se han colocado algunos trabajos nuevos. No se entregan retratos si no satisfacen a las personas interesadas. Se sacan fotografías en todos tamaños. Hay una colección de fotografías en targeta [sic] compuesta de cuadros de Murillo y Rafael, vistas de la Catedral de Jaén, reproducciones de imágenes veneradas y retratos de personajes distinguidos, etc. […]”

Por tanto, Amalia López se especializó en la realización de retratos, pero también practicó géneros distintos como las vistas urbanas o la reproducción de obras de arte, componiendo así un conjunto fotográfico que destaca por la calidad y la heterogeneidad. Su participación en la sección de Artes Liberales de la Exposición Aragonesa celebrada en Zaragoza en 1868 ratificó dicho talento, pues fue galardonada por sus fotografías con una mención honorífica.

A finales de ese mismo año, la situación política llevó a Francisco López Vizcaíno a trasladar su negocio a Madrid, donde Amalia López y su familia establecieron su domicilio en la céntrica calle Veneras, e instaló la imprenta en la calle Caños. Durante esta etapa, el taller se dedicó esencialmente a reeditar obras clásicas, aunque también imprimió, por ejemplo, el periódico carlista La Reconquista, que fue suspendido en 1874, año en el que también concluyó la actividad del negocio familiar.

No se tiene constancia de que Amalia López se dedicase profesionalmente a la fotografía desde su traslado a la capital, donde falleció a causa de una enteritis el 18 de agosto de 1895, a los 64 años, y fue sepultada en el Cementerio de Nuestra Señora de la Almudena de Madrid.

MAE, Blanca Torralba Gállego, julio 2021

|

|

|

GARCÍA RAMOS, F. J. y FELTEN, U. A. (eds.), Fotografía [femenino; plural], Madrid, Editorial Fragua, 2019. GONZÁLEZ PÉREZ, A. J., Andaluzas tras la cámara. Fotógrafas en Andalucía 1844-1939, Almería, Junta de Andalucía, 2021. LARA MARTÍN-PORTUGUÉS, I. y LARA, E. L., La memoria en sepia. Historia de la fotografía jiennense desde los orígenes hasta 1920. Jaén, Instituto de Estudios Jiennenses, 2001. LOMBA, C.; BRIHUEGA, J.; GIL, R.; e ILLÁN, M. (coms.), Hacia poéticas de género. Mujeres artistas en España, 1804-1939, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2022.

| RODRÍGUEZ MOLINA, Mª J. y SANCHIS ALFONSO, J. R., Directorio de fotógrafos en España 1851-1936, Valencia, Archivo General y Fotográfico de la Diputación de Valencia, 2013. SALVADOR BENÍTEZ, A., “Entre la fotografía y la imprenta. Tras las huellas de Amalia López Cabrera y su gabinete fotográfico”, Documentación de las Ciencias de la Información, 44(2), 2021, pp. 279-291. SALVADOR BENÍTEZ, A., “Mujeres tras la cámara. Fotógrafas en la Andalucía del siglo XIX”, en GARCÍA CARO, C. y VÍLCHEZ PARDO, J. (coords.), Homenaje a la profesora Isabel del Torres. Estudios de Documentación dedicados a su memoria, 2009. SÁNCHEZ VIGIL, J. M., Del daguerrotipo a la Instamatic. Autores, tendencias, instituciones. Gijón, Ediciones Trea, 2007. |

Catálogo de la Exposición Aragonesa de 1868. El Anunciador de la provincia de Jaén, 16-II-1866. El indicador de España, 1867. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Zaragoza, 1845 – ¿?

María Cardarelly es una de las primeras fotógrafas profesionales con estudio propio de las que se tiene constancia en España y la primera en Galicia. Aunque únicamente se dedicó tres años a esta profesión y apenas conocemos ejemplos de su producción, son especialmente célebres sus retratos de una joven Rosalía de Castro.

Eliseo Segond, Retrato de María Cardarelly, h. 1867.

María Cecilia Cardarelly Bousquet nació en Zaragoza en 1845. Era hija de Agustín Cardarelly (también escrito Cardarelli) y de Mariana Bousquet, un matrimonio de tintoreros de origen francés que, después de residir un tiempo en varias localidades gallegas, al menos desde 1851, se estableció en Santiago de Compostela en 1854.

La familia vivía en la humilde calle del Hórreo, en el número 46, donde ubicaron su negocio y donde María Cardarelly abrió su estudio en 1864, cuando tenía 19 años, aunque las condiciones del emplazamiento no eran las más adecuadas para un establecimiento de estas características. Desconocemos cuál fue su formación, aunque el fotohistoriador Carlos Castelao propone dos posibles opciones: que aprendiera la técnica con alguno de los fotógrafos que por aquellas fechas trabajaban en la ciudad (apuntando más concretamente la idea de que fuera con Eliseo Segond) o que se formara temporalmente con algún familiar francés (ya que por aquellos años encontramos el apellido Cardarelly vinculado al mundo de la fotografía tanto en París como en Marsella). En cualquier caso, la autora estuvo al frente del estudio durante casi tres años, hasta que en 1866 se trasladó junto a sus padres a Ferrol, donde continuaron con el negocio familiar de tintorería y donde probablemente ella abandonó la actividad fotográfica.

Su padre falleció a finales del año siguiente y apenas dos meses después, el 22 de enero de 1868, María Cardarelly contrajo matrimonio en la iglesia de San Xiao de Ferrol con Juan Velasco Martínez, un pintor y profesor de dibujo madrileño que llevaba un año en la cuidad. El 28 de julio de 1869 nació su única hija, Matilde Dolores Velasco Cardarelle, que falleció durante los años siguientes, aunque desconocemos la fecha exacta. Y esta no fue la única pérdida de la autora, pues en enero de 1878, cuando apenas llevaban diez años casados, murió también su marido.

Aunque no conocemos el año en que se produjo el enlace, en 1884 María Cardarelly estaba casada con Antonio Pérez Castro, un ingeniero militar que también falleció prematuramente, en mayo de 1884, quedando viuda por segunda vez. Durante los años siguientes, en los que la autora logró una cierta estabilidad económica gracias a la pensión que recibió, vivió únicamente en compañía de su madre, que murió a los 85 años en enero de 1899. Desde entonces, la única noticia que se tiene de María Cardarelly es que en 1910 se trasladó a Madrid, donde probablemente fallecería.

En cuanto a su producción, apenas conocemos cuatro obras atribuidas a la autora, quizá porque no siempre firmaba su trabajo o porque la ubicación y condiciones de su estudio le llevaron a practicar también una fotografía de carácter ambulante. En cualquier caso, se conserva un retrato de cuerpo entero de una niña de unos cinco o seis años y un retrato de Teresa Lamas Rey, en el que la protagonista aparece también de cuerpo entero sobre un fondo pintado que reproduce una escena de naturaleza, bajo el cual aparece el nombre de M. Cardarelly (aun así, la ausencia de un sello que lo corrobore lleva a los expertos a considerar que su autoría no estaría totalmente demostrada en este caso). Por último, sus obras más conocidas y reconocidas son la pareja de retratos de Rosalía de Castro que realizó hacia 1864. Son dos positivos a la albúmina que parecen resultado de una misma sesión, pues peinado y vestimenta son idénticos, a excepción del pendiente que luce únicamente en uno de ellos. Contrastan enormemente con los dos anteriores, tanto formal como conceptualmente, ya que estos son retratos de torso sobre un fondo desnudo y en ellos destaca la profundidad de la mirada y del gesto de una joven Rosalía de Castro.

A pesar de que únicamente se dedicó tres años a dicha profesión y, hasta la fecha, apenas se conocen ejemplos de su producción, la figura de María Cardarelly es especialmente relevante por ser una de las primeras fotógrafas profesionales con estudio propio de las que se tiene constancia en España y la primera en Galicia.

MAE, Blanca Torralba Gállego, julio 2021

|

|

ACUÑA, X. E., “Volve a fotografía. Retorna a memoria”, Revista das letras, 493, 2003, p. 7. AGUSTÍN LACRUZ, M. del C. y TOMÁS ESTEBAN, S., “Las primeras mujeres fotógrafas en Aragón: pioneras y modernas”, Revista General de Información y Documentación, 28(2), pp. 621–658. CASTELAO, C., As orixes da fotografía en Galicia. Estudios composteláns do XIX, Santiago de Compostela, Alvarellos Editora / Consorcio de Santiago, 2018. | CASTELAO, C., María Cardarelly, un lostrego na fotografía galega, Padrón, Fundación Rosalía de Castro, 2017. CASTELAO, C., “Novas luces nunha relación: “Eliseo Segond e María Cardarelly” en el blog Memoria da imaxe. A fotografía pioneira en Galicia, 2019.

|

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Barcelona, 1893 – 1982

Madronita Andreu es una fotógrafa y cineasta amateur catalana que durante casi sesenta años se dedicó a grabar, componer y capturar momentos para configurar un singular álbum familiar y autobiográfico, creando un particular testimonio visual que recorre gran parte del siglo XX y constituye un conjunto fílmico y fotográfico excepcional.

Fotograma de la película Un instante en la vida ajena (2003, José Luis López Linares).

Madronita Andreu Miralles nació en Barcelona el 14 de noviembre de 1893 en el seno de una familia de la alta burguesía catalana. Era hija del célebre doctor Salvador Andreu, conocido internacionalmente por las pastillas para la tos que comercializó, y de Carmen Miralles, hermana del pintor Francisco Miralles.

Educada en un entorno culto y amante de las artes, desde muy joven sintió fascinación por la fotografía, y a los diecisiete años ya disponía de una habitación en casa de su padre para llevar a cabo las labores de revelado. Madronita Andreu compaginó durante toda su vida esta afición con la de rodar películas, que será su verdadera pasión, como evidencia el impresionante legado de esta autora autodidacta, compuesto por miles de fotografías y más de novecientas bobinas filmadas en 16mm (que en total suman más de ciento cincuenta horas). De esta manera, su obra, que desarrolló sin pretensiones artísticas más allá del entorno familiar y privado, pero velando concienzudamente por la conservación de sus películas, abarca desde 1910 hasta los años setenta, configurando un particular testimonio visual que recorre gran parte del siglo XX.

A comienzos de los años veinte su marido, el colombiano Mauricio Obregón, con quien tuvo tres hijos: Mauricio, Marta y Mariuca, le regaló su primera cámara cinematográfica. Desde entonces no dejó grabar, de componer y capturar momentos, creando un conjunto fílmico y fotográfico excepcional que evidencia una mirada cada vez más entrenada que destaca por el cuidado en el encuadre, la composición y los movimientos de cámara. Los protagonistas principales de su obra son sus familiares y su entorno más cercano, a los que organizaba y dirigía en las distintas sesiones que preparaba, jugando con todo tipo de accesorios, para que actuasen y posasen para ella. Además de este tipo de representaciones, Madronita Andreu actuó como reportera e inmortalizó todos los acontecimientos importantes de la vida de sus allegados, configurando un singular álbum familiar y autobiográfico.

La autora enviudó muy pronto, pero, después de unos años recluida en los que apenas utilizó la cámara, conoció a Max Klein, norteamericano de origen judío, con quien se casó y tuvo a su cuarta hija, Flora, que nació en 1935. Durante la guerra civil la familia residió en Suiza y al comenzar la primera guerra mundial se trasladaron a Nueva York, donde vivieron varios años hasta que, a finales de los cuarenta, regresaron a Barcelona, aunque sus hijos estudiaron en Inglaterra y en América. Madronita Andreu era una mujer aventurera y cosmopolita, que nunca dejó de viajar, descubrir nuevos lugares y filmar sus experiencias por todo el mundo. Entre su producción encontramos imágenes tomadas hasta mediados de los años sesenta en numerosas localidades españolas, pero también en otros países como Francia, Italia, Suiza, Tailandia, Japón, Nigeria, Canadá, Estados Unidos, Kenia, India, Uganda, Jamaica, etc.

Con todo ello, la autora confeccionó su obra, un vasto conjunto de valiosas filmaciones que en el año 2003 José Luis López Linares revisó y seleccionó para componer la película Un instante en la vida ajena, que constituye una auténtica (auto)biografía en imágenes de Madronita Andreu, que falleció el 7 de julio de 1982.

MAE, Blanca Torralba Gállego, julio 2021.

|

|

2005-2006. Fotògrafes pioneres a Catalunya. Barcelona, Palau Robert. |

COLITA y NASH, M., Fotògrafes pioneres a Catalunya [Catálogo de exposición], Barcelona, Institut Català de la Dona, 2005. SÁNCHEZ VIGIL, J. M., Del daguerrotipo a la Instamatic. Autores, tendencias, instituciones, Gijón, Ediciones Trea, 2007. GÓMEZ CASTELLÓ, S., Madronita Andreu (1893-1982). Un modelo de artista involuntaria. Tesis de máster, Universitat Politècnica de València, Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Valencia, 2007. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.