No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Tina Modotti fue pionera entre las pocas mujeres que ejercieron la fotografía a principios de siglo XX. Nació en Italia en 1896, pero su vida transcurrió lejos de su país natal.

Tina Modotti es pionera entre las pocas mujeres que ejercieron la fotografía a principios de siglo XX. Nació en Italia en 1896, pero su vida transcurrió lejos de su país natal. Emigró con su familia a California, Estados Unidos, en 1913, y allí trabajó en un taller de costura donde terminó posando como modelo para la tienda. Más tarde dio el paso a los escenarios y se convirtió en una popular actriz de teatro y protagonizó papeles secundarios de películas mudas. En Los Ángeles conoció al fotógrafo Edward Weston, con quien mantuvo una relación sentimental abierta y le introduciría, a su vez, en el campo de la fotografía.

Esta enseñanza se produjo en México, país al que se marchó la pareja en 1923. Su interés por la fotografía venía de familia, pues su tío Pietro Modotti era fotógrafo y ella visitaba su estudio en Italia cuando era pequeña. Además, su padre, Giuseppe Modotti, también probó suerte con la cámara en Estados Unidos, aunque con menor éxito.

Durante su etapa en México entró en contacto con artistas, escritores e intelectuales. Fotografió murales de artistas mexicanos como David Alfaro Siqueiros, Máximo Pacheco y Diego Rivera. No obstante, los ideales de estos influyeron en su obra fotográfica. Aquí se desarrolló su personalidad y sus fotografías “denotan el dominio de la cámara al servicio de los ideales revolucionarios” (SOUGEZ y PÉREZ GALLARDO, Helena, 616, 2011). Utilizó la cámara como lucha a favor de los cambios sociales, ingresando a su vez, en el Partido Comunista Mexicano y colaboró con el periódico El Machete.

Su obra fotográfica tomó una dirección política, de compromiso social con la ciudadanía mexicana. Se orientó hacia una búsqueda documental, simbólica y social (GONZÁLEZ CRUZ MANJARREZ, 1999, 14). Captó los objetos y la vida del campesinado mexicano a través de “fotografías honradas, sin trucos ni efectos artísticos” (SOUGEZ y PÉREZ GALLARDO, Helena, 668, 2011). Mujeres, campesinos e iconos de la Revolución Mexicana fueron capturados por la fotógrafa italiana. Documentó la sociedad y las convulsiones políticas de México. Interesante es su producción fotográfica de Tehuantepec, donde documentó una región de herencia matriarcal dando protagonismo a las mujeres que controlan el comercio. Un documento de la vida cotidiana, usos y costumbres de esa comunidad. Una exposición organizada en 1924 por Weston incluía algunas de las primeras fotografías de Modotti.

En 1930, Modotti fue detenida y acusada de haber participado en un intento de conspiración contra el presidente Ortiz Rubio, pero fue puesta en libertad dos semanas después. Decidió volver a Europa y vivió en Berlín, Moscú y España, país este último donde vivió el estallido de la Guerra Civil. Durante unos años trabajó para el Socorro Rojo Internacional, desempeñando un papel importante para la causa republicana recorriendo diferentes escenarios bélicos de la Península. Durante su segunda etapa en Europa, Modotti renunció a la cámara fotográfica.

Modotti regresó a México y, a pesar de su breve carrera fotográfica, es considerada como una de las figuras más destacadas de principios del siglo XX y una pionera de la fotografía moderna. Estuvo en contacto con las ideas radicales de principios del siglo XX. Su supervivencia, logros y creatividad hablan de una mujer comprometida. Tina Modotti ejerció una gran influencia en fotógrafos mexicanos como Manuel Álvarez Bravo y Graciela Iturbide y sus fotografías se encuentran dispersas en colecciones privadas y en archivos públicos (GONZÁLEZ CRUZ MANJARREZ, 1999, 8). Falleció en México en 1942 mientras se trasladaba en un taxi.

MAE, Javier Martínez Fernández, 2020

|

CONSTANTINE, Mildred (1996). Tina Modotti: una vida frágil. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 247. GONZÁLEZ CRUZ MANJARREZ, Maricela (1999). Tina Modotti y el muralismo mexicano. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Estéticas, pp. 163. HOOKS, Margaret (2005). Tina Modotti. Londres: Phaidon, pp. 128. SOUGEZ, Marie-Loup (coord.) (2011). Historia general de la fotografía (3ª ed.) Madrid: Cátedra, pp. 825.

|

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Fotógrafa asociada al estudio Napoleón, firma comercial bajo la cual aparecen sus trabajos, no existiendo ninguna obra directamente atribuible con total certeza.

María Tiffon Vila fue una fotógrafa asociada al estudio Napoleón, firma comercial bajo la cual aparecen sus trabajos, no existiendo ninguna obra directamente atribuible con total certeza.

Hija de Roque Tiffon Casal y Úrsula Vila Barral, primera generación de la afamada firma fotográfica, contrajo matrimonio con su primo hermano Napoleón Francisco Fernández Tiffon, hijo de la también fotógrafa Anaïs Tiffon Cassan (más conocida como Anaïs Napoleón) y de Antonio Fernández Soriano, fundadores del estudio.

Junto con su esposo, María desempeñó su labor como fotógrafa en Madrid, con sede en la Calle Príncipe, nº 14, piso 3, entre 1881 y 1898. Tras enviudar, contó con el apoyo económico de sus suegros para continuar con el negocio, figurando todavía en los padrones de 1900 de la capital española como profesional del ámbito de la fotografía. Poco más se conoce sobre su vida, salvo que sobrevivió a su única hija, Carolina, vendiendo previamente a la muerte de la misma su estudio al fotógrafo pacense Emilio Velo Ruiz (en algún momento entre 1905 y 1910) para regresar a su Barcelona natal, donde fallecería en la residencia del convento de las Dominiques de l’Anunciata.

MAE, Óscar Palomares Navarro, 2020

|

GARCÍA FELGUERA, Mª de los S., “Anaïs Tiffon, Antonio Fernández y la compañía fotográfica ‘Napoleón’”, Locus amoenus, nº 8, 2005, pp.307-335. ZECCHI, B., La pantalla sexuada, Madrid; València, Càtedra; Universitat de València, 2014, p. 26. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Fotógrafa. Nació en Stuttgart en 1910. En su ciudad natal cursó los estudios universitarios comerciales, aprendiendo varios idiomas, incluido el español.

Gerda Taro nació en Stuttgart en 1910. En su ciudad natal cursó los estudios universitarios comerciales, aprendiendo varios idiomas, incluidos el español, como lengua opcional (LUBBEN, Kristen; SCHABER, Irme; WHELAN, Richard, 2009, 12). De origen judío, se trasladó a Leipzig con su familia, ciudad de la que huyó de la Alemania nazi en 1933.

Su destino fue París, ciudad de exilio para muchas personas y epicentro vanguardista a comienzos del siglo XX. Gerda formó parte de ese grupo de personalidades y se adaptó sin problemas a la capital francesa, entre otras razones, por su dominio del francés. En el Café Capoulade se reunía con exiliados procedentes de Leipzig, con quienes compartía toda clase de ideologías. Un año después de su llegada a Francia, en 1934, conoció a uno de los fotógrafos más importantes del panorama: el húngaro André Friedmann. Emigrante como ella, él será el encargado de introducir a Gerda en el fotoperiodismo.

El verdadero nombre de Gerda Taro era Gerta Pohorylle. Tanto ella como Friedmann decidieron cambiar sus respectivos nombres y él escogió el nombre de Robert Capa. Esta decisión fue tomada en 1936, cuando se dirigieron a la directora de Alliance Photo, Maria Eisner, fingiendo conocer y representar a un famoso fotógrafo estadounidense cuyo nombre era Robert Capa (HACKING, 2015, 90). Las fotografías realizadas por ambos comenzaron a publicarse bajo la firma Capa & Taro (LUBBEN, Kristen; SCHABER, Irme; WHELAN, Richard, 2009, 11), ya que decidieron dejar clara su postura de igualdad de condiciones. Las fotografías eran publicadas bajo esta nueva firma, convirtiéndose en un fenómeno novedoso. La figura de Gerda Taro, por tanto, está estrechamente vinculada a la de Robert Capa, cuyas fotografías se publicaban de manera conjunta. En esta época, las parejas artísticas fueron víctimas del sistema heteropatriarcal en el que la figura de la mujer estaba ensombrecida por el hombre, como Pablo Picasso y Dora Maar. No obstante, Capa y Taro mantuvieron una relación laboral en igualdad de condiciones (LUBBEN, Kristen; SCHABER, Irme; WHELAN, Richard, 2009, 14).

Gerda Taro fue editora fotográfica de Alliance Photo y fue contratada por el diario francés Ce Soir, fundado por el Frente Popular. Sus reportajes se publicaron en revistas como Regards o Volks-Illustrierte. Utilizó la cámara fotográfica como medio de documentación de los acontecimientos bélicos. Junto a Capa cubrió la Guerra Civil española y ambos son considerados el más célebre fotógrafo de guerra de todos los tiempos. La guerra se convirtió en un campo de experimentación fotográfica y, a través de la cámara, intentaron transmitir su posicionamiento liberal.

Estamos ante una de las más célebres fotógrafas corresponsales de guerra de la historia. Es, además, considerada la primera mujer fotoperiodista que cubrió un frente bélico. No obstante, su labor como reportera no está muy delimitada aún, puesto que sus constantes trabajos en común con Capa y Chim han hecho difícil la tarea de diferenciar la obra realizada durante la Guerra Civil española. Las fotografías de Gerda Taro crearon un discurso visual que servía como crítica a estos regímenes y su actitud. Fue testigo de los bombardeos, del exilio y los refugiados de la sociedad. Sus imágenes tienen un valor histórico y documental, siendo la técnica y el preciosismo un aspecto secundario. Su proximidad al campo de batalla le costó la vida en 1937, muriendo aplastada con tan solo 27 años por un tanque en Brunete cuando regresaba de cubrir el frente de Guadalajara.

MAE, Javier Martínez Fernández, 2020

|

HACKING, Juliet (2015). Vida de los grandes fotógrafos. Barcelona: BLUME, pp. 304. LUBBEN, Kristen; SCHABER, Irme; WHELAN, Richard (2009). Gerda Taro. Barcelona: MNAC, pp. 175. SOUGEZ, Marie-Loup (coord.) (2011). Historia general de la fotografía (3ª ed.) Madrid: Cátedra, pp. 825.

|

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Bilbao, 1853 – 1943

Eulalia Abaitua es la primera fotógrafa de la que se tiene referencia en el País Vasco. Una aficionada que documentó con su cámara la realidad de su tiempo, legando una colección de imágenes de extraordinaria calidad que combina escenas familiares, reportajes etnográficos, fotografía de viajes y cantidad de retratos femeninos.

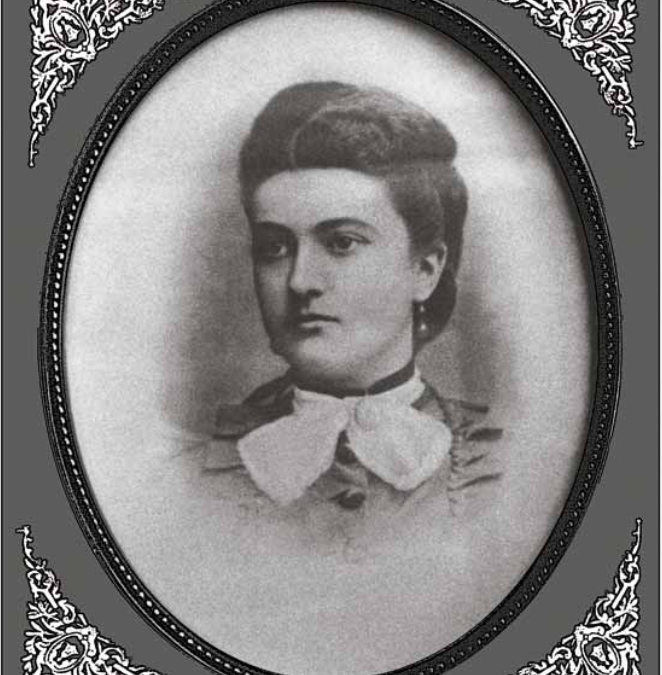

Anónimo, Retrato de Eulalia Abaitua Allende-Salazar, h. 1870. Museo Vasco de Bilbao.

Eulalia Abaitua, hija de Luis Abaitua y Adaro y Mª Eulalia Allende-Salazar Eguia, nació el 25 de enero de 1853 en Bilbao. Fue bautizada en la iglesia de San Nicolás de Bari como María Elvira Juliana, pero su nombre de pila quedó en exclusiva para el registro bautismal ya que, al fallecer su madre unos días después del alumbramiento, la familia decidió honrar su memoria y recuerdo recuperando su nombre para su hija recién nacida. Al enviudar su padre, una nodriza se encargó de la crianza de Eulalia y de su hermano mayor, Felipe, quienes crecieron sanos y alegres en una vivienda del Casco Viejo bilbaíno. Posteriormente, el padre de Eulalia asumió la tutela de Juan Narciso y Ana María, los dos hijos pequeños de Juan Ygnacio Narciso de Olano, con quien compartía parentesco y amistad, que quedaron huérfanos y pasaron así a formar parte de la familia. Este vínculo, que favoreció una fuerte relación entre Eulalia y Ana desde pequeñas, auspiciaría además los futuros matrimonios de los hermanos Abaitua y los Olano.

Eulalia Abaitua estudió en el colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Sarria en Barcelona, pero se desconoce el tiempo que permaneció allí. Como refleja el censo de 1871, en el que la autora aparece como Scholar, en aquel momento la familia Abaitua vivía en Liverpool, concretamente en el distrito de Everton, y fue en esta ciudad donde se interesó por la fotografía, aunque desconocemos el porqué de esta afición que terminó convirtiéndose en pasión. En mayo de ese mismo año se celebró el doble matrimonio: Eulalia Abaitua se casó con Juan Narciso Olano y Felipe Abaitua con Ana Olano. Cinco años más tarde, Eulalia y Juan Narciso tenían ya tres hijos: María Carlota Victorina, Luis María Andrés y Luis María Javier, y en 1878 nació María Concepción, la cuarta hija del matrimonio, que todavía tuvo dos varones más, pero ambos fallecieron al poco de nacer.

Tampoco sabemos la fecha exacta en que la familia abandonó Inglaterra y se estableció en Begoña, que fue donde levantaron su residencia definitiva, el Palacio del Pino, edificado en un emplazamiento privilegiado y cuyas primeras referencias datan de 1879. Para su construcción importaron materiales y mobiliario desde tierras británicas, aplicando la estética propia de aquel país. Y fue en el sótano de dicha vivienda donde Eulalia Abaitua instaló su laboratorio fotográfico y dedicó sus horas a aquel arte al que en aquellas fechas solo podía acceder una élite privilegiada. Además, estableció una estrecha relación con el Estudio Fotográfico Casa Amado de Bilbao, que visitaba con asiduidad, probablemente para compartir las innovaciones técnicas y adquirir los materiales necesarios (también mantuvo contacto con otros reconocidos proveedores bilbaínos, como la Casa Lux, y es posible que determinados materiales los adquiriera en los distintos viajes que realizó).

Las placas estereoscópicas de vidrio (en formato 4,5 x 10,7 cm), tanto positivas como negativas, y la emulsión de gelatino-bromuro, fueron el material y la técnica preferida por Eulalia Abaitua. Además, en alguna ocasión también experimentó haciendo dobles exposiciones y trabajó con otros formatos, normalmente en soporte de vidrio y en blanco y negro, aunque también alcanzó resultados de gran belleza con los denominados autocromos.

Entre la producción de Eulalia Abaitua, que a principios del siglo XX dominaba perfectamente la técnica, podemos distinguir cuatro grandes bloques temáticos. Por un lado, fotografías de la vida privada de la familia, protagonizadas por su marido, sus hijas y sus nietos, así como por el servicio y distintas personalidades de la sociedad vizcaína del momento. Por otro lado, fotografías de los distintos viajes en los que, siguiendo la costumbre de la época entre las élites, se embarcó la familia para visitar varias ciudades españolas y europeas, pero también atravesando el Mediterráneo, con destinos como Italia, Francia, Creta, Marruecos o Tierra Santa. En tercer lugar, encontramos gran cantidad de imágenes de excepcional valor documental y etnográfico, reportajes en los que retrató los espacios, las celebraciones y la vida cotidiana de las gentes tanto de las grandes ciudades como de los caseríos de la Bizkaia más profunda. Y, por último, aunque fotografió a personas de todas las edades, géneros y clases sociales, en su obra encontramos un gran número de retratos de mujeres, solas, en grupo o en sagas familiares, en los que destaca siempre la complicidad entre las protagonistas, a las que retrata tanto en momentos de ocio como de trabajo, en la ciudad, en la costa o en el campo.

Eulalia Abaitua, que enviudó en mayo de 1909, recorrió los caminos con su mirada atenta, retratando la realidad de su tiempo con un lenguaje directo y un estilo documentalista, sobrepasando los límites del aficionado. En este sentido, llama la atención que, pese a no dedicarse profesionalmente a la fotografía, firmaba sus obras con la ‘A’ inicial de su apellido, reafirmándose como autora. Con el estallido de la guerra civil, conflicto que golpeó duramente a la familia de la fotógrafa, Eulalia Abaitua abandonó su casa de Begoña para trasladarse a un piso en Bilbao. Falleció unos años más tarde, el 16 de septiembre de 1943, y fue enterrada en el panteón familiar Olano-Abaitua en Begoña.

MAE, Blanca Torralba Gállego, marzo 2021

1990. Gure Aurreko Andrak / Mujeres Vascas de Ayer. Bilbao, Euskal Museoa Bilbao. 1991. Kresalibaia, behinolako irudiak / La ría, imágenes de otro tiempo. Bilbao, Euskal Museoa Bilbao. 1994. Familia. Bilbao, Euskal Museoa Bilbao. 1998. Lehenagokoen begiratuak / Miradas del pasado. Bilbao, Euskal Museoa Bilbao. 2005. Begoña 1900. Errepiblika eta Santutegia / República y Santuario. Bilbao, Euskal Museoa Bilbao. | 2012. 100 años en femenino: una historia de las mujeres en España. Madrid, Centro Conde Duque. 2013. Arratiako irudiak / Imágenes de Arratia. Bilbao, Ludoteca de Areatza. 2014. San Sebastián-Wroclaw: un viaje artístico de ida y vuelta. San Sebastián, Espacio 2016. 2016. La fotógrafa-Eulalia Abaitua-Argazkilaria. Barakaldo, Centro Cívico Clara Campoamor y Centro Cívico Cruces. 2021. Mujeres de Eulalia Abaitua. Bilbao, Juntas Generales de Bizkaia. |

ABAITUA ALLENDE-SALAZAR, EULALIA, https://apps.euskadi.eus/emsime/biografia-autor/abaitua-allende-salazar-eulalia/bilbao/1853/autor-17345 (consulta: 20/03/2021) Begoña 1900. Errepiblika eta Santutegia / República y Santuario [Catálogo de exposición], Bilbao, Euskal Museoa Bilbao, 2005. GARCÍA FELGUERA, M.ª de los S. y M. JIMENEZ OCHOA DE ALDA, “Eulalia Abaitua y Amélie Galup: Dos fotógrafas aficionadas en el finde siglo”, IV Congreso de Historia de la Fotografía, Zarautz, Photomuseum, 2009. Gure Aurreko Andrak / Mujeres Vascas de Ayer [Catálogo de exposición], Bilbao, Euskal Museoa Bilbao, 1990. JIMENEZ OCHOA DE ALDA, M., “Eulalia Abaitua (1853-1943): memoria fotográfica de nuestro pasado”, Revista Internacional de Estudios Vascos, 56, 2, 2011, p. 741-762. | JIMENEZ OCHOA DE ALDA, M., La fotógrafa Eulalia Abaitua (1853-1943), Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, Bizkaiko Gaiak / Temas Vizcainos, nº 423-424, 2010. Kresalibaia behinolako irudiak / La ría imágenes de otro tiempo [Catálogo de exposición], Bilbao, Euskal Museoa Bilbao, 1991. Lehenagokoen begiratuak / Miradas del pasado [Catálogo de exposición], Bilbao, Euskal Museoa Bilbao, 1998. LOMBA, C.; BRIHUEGA, J.; GIL, R.; e ILLÁN, M. (coms.), Hacia poéticas de género. Mujeres artistas en España, 1804-1939, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Valencia, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, 2022. MONZON, M., “Eulalia Abaitua. Cronista de un mundo que se acaba”, Zazpika, 922, 2016, pp. 18-25. Senitartea / Familia [Catálogo de exposición], Bilbao, Euskal Museoa Bilbao, 1994.

|

|

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Elvira Ruiz López fue una fotógrafa andaluza de notable éxito. Una retratista consumada que destacó especialmente en el ámbito de la iluminación, pero que también salió del estudio para realizar postales e imágenes de un carácter más documental, cuyo arte y profesionalidad fueron premiados por la revista Kodak.

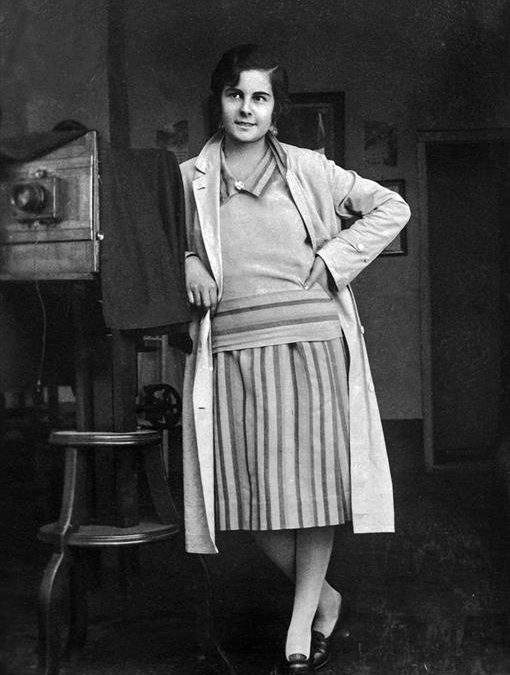

Elvira Ruiz López, Autorretrato, h. 1926. Colección Elvira Padillo.

Elvira Ruiz López nació el 14 de agosto de 1904 en la localidad cordobesa de Cabra en el seno de una familia dedicada a la carpintería y a la fotografía, profesión en la que se inició su tío Venancio Ruiz hacia 1880, convirtiéndose en uno de los primeros retratistas de la comarca. Dos décadas más tarde, a partir de 1900, formó a Rafael Ruiz Romero, su hermano y padre de Elvira, quien dirigió el negocio familiar ubicado en la calle Juan Valera durante más de treinta años. De esta manera, fue en dicho estudio donde creció Elvira Ruiz, rodeada de focos y de cámaras, y donde descubrió su pasión por la fotografía. Con solo seis o siete años, la autora ya acompañaba a su padre y colaboraba en las labores que este le asignaba dentro del proceso de creación, lo cual, unido a unas cualidades artísticas innatas, hizo que con apenas quince años dominara la técnica fotográfica y que Rafael Ruiz la alentara y acogiera en su espacio profesional.

Así, a los veinte años, Elvira Ruiz era ya una retratista consumada, que realizaba las tomas, pero también se encargaba de las labores de fijación, retoque, revelado, iluminación y enmarcación de las fotografías, por lo que su padre le impulsó a firmar sus trabajos con su propio sello de Foto Elvira.

El género del retrato fue el más prolífico en su trayectoria y en el que logró la máxima expresión de su trabajo, pero la curiosidad que caracterizaba a Elvira Ruiz también le llevó a salir del estudio, con el propósito de documentar todo tipo de acontecimientos y festividades de la localidad, mostrando un especial interés por la Semana Santa. Asimismo, durante un tiempo, en su negocio trabajaron las tarjetas postales, por lo que también realizó fotografía de paisaje para reproducir los lugares más pintorescos de la zona. Por otro lado, hay que señalar que es en su álbum familiar de juventud donde encontramos sus fotografías más originales, con las que conforma un retrato de la juventud andaluza de su tiempo caracterizado por el naturalismo y una sencillez casi naíf. Además, aunque se desconoce si las imágenes fueron publicadas en algún medio informativo, durante los años de la guerra civil la autora documentó desfiles, misas de campaña y distintos eventos organizados por las tropas nacionales en el municipio de la Subbética cordobesa.

Pero su hábitat natural era el estudio, al que acudían las gentes de toda la comarca a retratarse con sus mejores galas. En las fechas más señaladas, como Semana Santa, Navidad, el día de la Virgen de la Sierra, San Juan, etc., era cuando se concentraba la mayor parte del trabajo, hasta tal punto que en ocasiones era necesario organizar a la clientela por turnos. Además, también era la fotógrafa quien se encargaba de preparar el atrezo, ultimar el vestuario y retocar a los modelos antes de retratarlos. En aquella época triunfó la moda de iluminar las imágenes tras la toma, un proceso lento y costoso que convertía cada copia en una fotografía única, en el que Elvira Ruiz destacó especialmente.

La calidad de su trabajo quedó refrendada con la consecución del primer premio de la revista Kodak que obtuvo en 1930 con la imagen titulada El huerfanito, añadiendo una faceta más a su rico perfil fotográfico. Con el tiempo, su padre continuó cediéndole espacios en el negocio familiar, hasta que Elvira Ruiz asumió por completo la dirección del estudio. Así, durante más de sesenta años, desarrolló una sacrificada trayectoria profesional que la convirtió en una fotógrafa de éxito tanto en Cabra como en los alrededores, labor que compaginó con la vida familiar, pues fue madre de dos hijos, Rafael y Elvira.

Elvira Ruiz falleció en 1996, a los 92 años, tras una dilatada carrera fotográfica que le permitió vivir holgadamente y formar a varias generaciones de profesionales egabrenses (como los Medina, Moreno, González Meneses, Manuel Rascón…), dejando una colección de instantáneas que son reflejo de su arte y profesionalidad.

MAE, Blanca Torralba Gállego, marzo 2021

“Elvira Ruiz, Memoria Fotográfica”, http://elmarginador.blogspot.com/2017/11/elvira-ruiz-memoria-fotografica.html, (conslta: 25-03-2021). GONZÁLEZ PÉREZ, A. J., Andaluzas tras la cámara. Fotógrafas en Andalucía 1844-1939, Sevilla, Junta de Andalucía, Centro Andaluz de la Fotografía, 2021. MELLADO MORENO, M., “Elvira Ruiz López”, https://www.cabraenelrecuerdo.com/f-elvira.php, (consulta: 25-03-2021). |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Durante su juventud en Budapest, conoció el surrealismo y otras corrietes vanguardistas y se inició en la técnica del fotomontaje. En 1931 se trasladó al Berlin, donde trabajó como reportera y entró en el círculo de Bertold Brecht y la Bauhaus. En París, se inició como fotógrafa y realizó sus primeros reportajes para Agence Photo Anglo Continental. En nuestro país es especialmente conocida por su labor como reportera de guerra durante la Guerra Civil.Tras la contienda, se exilió en México, donde compaginó la colaboración con numerosas revistas con la docencia en la Universidad Iberoamericana.

Su nombre de soltera era Katy Blau. Nació en Szilasbalás, ciudad cercana Budapest, en el seno de una familia judía acomodada. Asistió a las tertulias del Corona Café y conoció el surrealismo y otras corrientes vanguardistas a través de Lajos Kassák,László Moholy-Nagy, Rudolph Balogh, Karoly Escher, Nándor Bárany y Olga Máté, algunos de los cuales fueron protagonistas dl almanaque de Pároli Rosmar titulado Photographie Hongroise. Gracias a estos primeros contactos, se inició en la técnica del fotomontaje. En 1931 se trasladó al Berlín de la República de Weimar, donde entró en el círculo de Bertold Brecht y la Bauhaus y donde se inició además como reportera en la agencia Dephost. En 1933 regresa a Budapest, debido a la subida de Hitler al poder. Allí se compró su primera cámara fotográfica y asistió a un curso impartido por el fotógrafo Joseph Pecsi, en el cual coincidió con un amigo de la infancia, Robert Capa. Ese mismo año ambos se trasladarían a París, donde trabajaron en la Agencia Dephot. Asimismo, en la capital francesa Horna realizó sus primeros reportajes para Agence Photo Anglo Continental sobre “El mercado de las pulgas” (1933) y “Los cafés de Paris” (1934).

Sin embargo, por lo que es más conocida en nuestro país es por su labor como reportera de guerra durante la Guerra Civil. En marzo de 1937 llegó a Barcelona por encargo del Ministerio de Asuntos Expteriores para el cual creó un álbum de fogorafías para la Confederación Nacional del Trabajo de la Federación Anarquista Ibérica (CNT-FAI). Tras permanecer en la capital catalana, fotografió también los frentes del Monte Carrascal, Monte de Aragón y Teruel. A diferencia de a Gerda Taro, a Horna le interesó más la retaguardia y la vida cotidiana de las tropas y del pueblo español. Posteriormente se desplazó a València, donde trabajo para las revistas Libre-Studio y Umbral. En esta última fue directora gráfica y conoció al que sería su marido, el pintor andaluz José Horna. También entraría en contacto con la conocida como “generación valenciana de los 30”, en el que encontramos nombres como Josep Renau, Manuela Ballester, Manuel Monleón, Arturo Ballester, José Bardasano y Juan Borrás Casanova.

Tras la contienda, se exilió en México, donde mantuvo contacto con el núcleo de surrealistas europeos. Su producción se acercaría a partir de este momento a la estética del movimiento de André Breton ―realizó fotomontajes, collages y fotografías―, pero ella nunca se etiquetó como surrealista. Asimismo, Horna compaginó la colaboración con numerosas revistas mexicanas como reportera gráfica con la docencia en la Universidad Iberoamericana, donde impartía clases de fotografía, y en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de México. Falleció en Ciudad de México el 2000, a los 88 años de edad.

MAE, Clara Solbes Borja, actualizada 2024. DOI: 10.26754/mae1803_1945

|

Gaitán Salinas, Carmen. Las artistas del exilio republicano español. El refugio latinoamericano. Madrid, Cátedra, 2019. García, Manuel. Memorias de posguerra. Diálogos con la cultura del exilio (1939-1975). Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2014. Otayek, Michel. “Del reportaje periodístico a la rebelión contra el arte: las vidas múltiples de “El iluminado” de Kati Horna,” en Elena Rosauro y Juanita Solano (eds.), Lámpara de mil bujías: fotografía y arte en América Latina desde 1839, Barcelona: Editorial Foc, 2018, pp. 390-429. Otayek, Michel. “Loss and Renewal: The Politics and Poetics of Kati Horna’s Photo Stories,” en Christina de León, Michel Otayek y Gabriela Rangel (coms.), Told and Untold: The Photo Stories of Kati Horna in the Illustrated Press, New York/ Ciudad de México, Americas Society/Archivo Privado de Foto y Gráfica Kati and José Horna S.C., 2017, pp. 20-39.

| Pelizzon, Lisa. Kati Horna: Constelaciones de sentido. Barcelona: Sans Soleil, 2014. Rubio Pérez, Almudena, “Las cajas de Ámsterdam”: Kati Horna y los anarquistas de la CNT-FAI, Historia Social, Nº 96, 2020, pp. 21-39. Tejeda, Isabel y Folch, María Jesús. A contratiempo. Medio siglo de artistas valencianas (1929-1980). Valencia, IVAM, 2018. Sánchez-Mejorada, Alicia. Katy Horna y su manera cotidiana de captar la realidad. México D.F., Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2004. Libro electrónico: http://cenidiap.net/biblioteca/addendas/2NE-10-Kati_Horna.pdf [Consultado el 1-7-2019] |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.