No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Madrid, 1868 – Ponferrada, 1955

Pintora de familia ponferradina, residente en Madrid, participó en las exposiciones nacionales de 1884 y 1887, era discípula de Antonio Pérez Rubio.

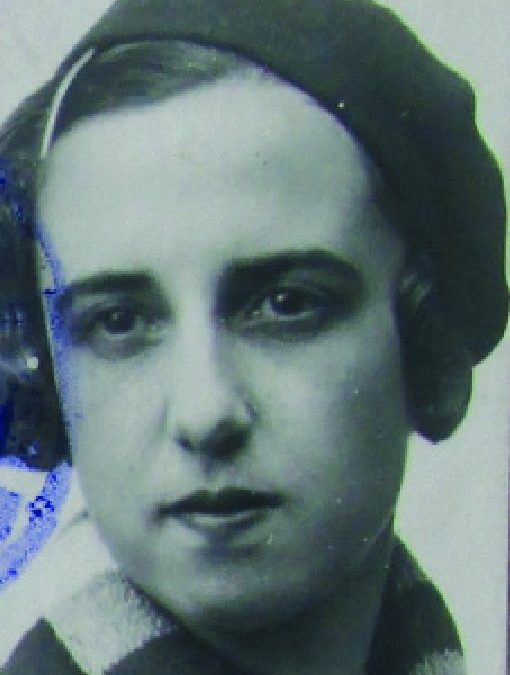

Fotografía de Ana Álvarez Valdés (1868-1955). Estudio fotográfico Kaulak, Madrid. Fundación Fustegueras Álvarez-Valdés.

Ana Álvarez Valdés (Madrid, 1868 – Ponferrada, 1955), pintora, residía en Madrid (plaza de Santa Cruz, 2, 2º) cuando se presentó a las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 1884 y 1887. En la primera ocasión lo hizo con dos cuadros, La Fuente de la presa del Batán en el Escorial (63 x 38 cm) y un Florero (80 x 60 cm); a la de 1887 concurrió con la obra Después del baile (100 x 74 cm).

Era discípula del pintor Antonio Pérez Rubio (Navalcarnero, Madrid, 1822 – Madrid, 1888), formado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y discípulo de Carlos Luis de Ribera. Asiduo participante de las Exposiciones nacionales entre 1862 y 1887, consiguió una tercera medalla en 1862 y una segunda medalla en 1881 con un cuadro de historia. Su pintura se basa en la tradición de Velázquez y Goya, muchas de sus obras tienen inspiración literaria. Lo que debió influir en las creaciones de su discípula y en su participación en ambas exposiciones.

El diario La Discusión destacaba la participación en el certamen artístico inaugurado en “los jardines del Parque de Madrid” de un grupo de artistas “del bello sexo” que salían a la palestra a disfrutar del triunfo junto a los primeros pintores. El cronista decía prescindir de la galantería cuando calificaba sus trabajos de primera fila entre los setecientos treinta y cinco cuadros de la exposición. Las autoras revelaban en esos cuadros “genio verdaderamente artístico, inspiración, sentimiento y valentía”, compitiendo en la paleta con los pintores. Ana Álvarez Valdés era citada con “María Lucía” de la Riva, Fernanda Francés y María Mendeville entre las más brillantes.

En 1884 Ana Álvarez participó en la Exposición Literario-Artística de Madrid con una pintura al óleo titulada ¿Qué le contestaré?, junto a ella otras artistas de renombre como Isabel Baquero, Fernanda Francés, Leopolda Gassó, Adela Ginés o Luisa de la Riva.

El apellido Valdés forma parte de la historia de Ponferrada, en la actualidad una fundación se encarga de administrar los bienes de una familia rica y poderosa que dejó en la ciudad parte de su legado, una de esas propiedades es la casa de los Valdés, que fue lugar de veraneo familiar, hasta que se convirtió en residencia habitual del último heredero, Miguel Fustegueras Álvarez-Valdés. La casa conserva la esencia burguesa, un pequeño piano en un amplio salón, un baño con una antigua bañera, pero lo que más llama la atención es la decoración, en la “que tuvieron mucho que ver Ana y Heliodora Álvarez-Valdés, aficionadas a la pintura y al arte que, a finales del siglo XIX y principios del XX, decoraron la casa a su gusto” (Carro, 2020). Ana y Heliodora eran hijas del médico Paz Álvarez González (1837-1917) y de Mexista Valdés Barrio (1845-1923). Ana nació en Madrid en 1868 y Heliodora dos años después, en 1870. Paz Álvarez tras doctorarse en medicina se incorporó al ejército y fue destinado al hospital de Madrid, allí participó en la vida científico cultural. En 1862 ingresó en la Sociedad Hamanniana Matritense, abandonó el ejército y estableció su consulta en la calle Santa Cruz, convirtiéndose en el alma de la sociedad como redactor y cronista de congresos. Además, participó en la vida cultura como socio desde 1876 del Ateneo científico-literario, junto a su cuñado Daniel Valdés Barrio (1847-1908).

Ana Valdés se casó en Madrid el 20 de mayo de 1894 con un militar valenciano de origen catalano-aragonés, Miguel Ventura Pedro Fustegueras Gil (Tabernes Blanques, 1857 – Madrid, 1900). Nombrado capitán en 1891 y tras pasar por diferentes destinos en la península contrajo matrimonio con Ana Álvarez y se trasladó a Madrid, allí nació su hijo Miguel Eugenio José Fustegueras Álvarez en 1895. Al año siguiente fue enviado a Cuba donde estuvo hasta julio de 1898, falleció dos años después. Ana Álvarez volvió a casarse en 1910 con su administrador, el almeriense Francisco de Asís García García-Rubio, y ambos residieron en Madrid hasta que fue encarcelado tras la Guerra Civil. Ana y su hijo Miguel pasaron muchas temporadas en la casa de Ponferrada, donde Ana falleció por un “ataque de aplopléjico” el 4 de noviembre de 1955. La vivienda situada en la calle del Paraisín pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Ponferrada y un Patronato se encarga de gestionar la utilización de su jardín para conciertos.

MAE, Mariángeles Pérez-Martín, marzo 2021.

¿Qué le contestaré? 1884. Pintura al óleo. Paradero desconocido.

La Fuente de la presa del Batán en el Escorial. 1884. Pintura (63 x 38 cm). Paradero desconocido.

Florero. 1884. Pintura (80 x 60 cm). Paradero desconocido.

Después del baile. 1887. Pintura (100 x 74 cm). Paradero desconocido.

Exposición Literaria Artística, Madrid, 1884. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid, 1884. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid, 1887. |

|

CARRO, María, “La Casona de Valdés. Esencia de los Valdés”, Diario de León, 4 de septiembre de 2020, https://www.diariodeleon.es/articulo/destinos/esencia-valdes/202009040133122042276.html (Consultado 2-III-2021). FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Dolores, Enciclopedia Museo Nacional del Prado, Madrid, Museo del Prado, t. V, 2006, p. 1718. GARCÍA GONZÁLEZ, Miguel José, “La familia Valdés en Madrid y sus vicisitudes durante la guerra”, Revista Bierzo, 2020, pp. 73-89. GUTIÉRREZ BURÓN, Jesús, “El Escorial en la creación artística del siglo XIX”, en F. Jo. Campos y Fernández de Sevilla (coord.), Literatura e imagen en El Escorial, San Lorenzo del Escorial, 1996, p. 459. |

ANÓNIMO, “Exposición de Bella Artes”, La Discusión, 25 de mayo de 1884, p. 3. ANÓNIMO, La Correspondencia de España, 1 de diciembre de 1884, p. 1. ARCHIVO PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE MADRID, Libro de bautismos, 46, 1866-1870, f. 163, “Bautizo de Ana Álvarez Valdés”. [Citado por GARCÍA GONZÁLEZ 2020, p. 76]. Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1884, p. 14. Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887, p. 16.

|

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Formada en el Instituto Escuela de Madrid, trabajó como ilustradora de prensa y a participó en concursos y exposiciones colectivas como la que tuvo lugar en el Lyceum Club Femenino en 1931. Se exilió en México, donde se ganó la vida como ilustradora infantil y realizando viñetas e ilustraciones para editoriales.

Hija del poeta y periodista Luis de Tapia Romero, fue educada en el Instituto Escuela de Madrid. Aficionada al deporte y al dibujo, pronto empezó a trabajar como ilustradora de prensa y a participar en concursos y exposiciones colectivas. En este sentido, podemos destacar la exposición de sus trabajos en Primer Salón de Dibujantas, organizado por la Unión de Dibujantes Españoles (UDE) y que se celebró en el Lyceum Club Femenino en 1931. También participó en otras colectivas organizadas por la UDE en Nueva York, el Museo de Arte Moderno o el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Cabe destacar también su participación en la muestra que realizó con el grupo Artistas en Acción (AA), configurado por diecinueve jóvenes pintores, escultores e ilustradores, que expusieron en marzo de 1932 en el Salón del periódico Heraldo de Madrid.

Ilustró diversas publicaciones del semanario gráfico Buen Humor, como cuentos infantiles escritos por su padre en 1923, caricaturas sobre los “sombreros cloché”, las carabinas o la aristocracia. También colaboró en otras publicaciones periódicas como Gutiérrez, Estampa y Ondas; ilustró cuentos infantiles y libros de diversos autores, entre ellos su hermano Daniel; y realizó ocasionalmente escenografías para obras teatrales como ¡Mecachis, qué guapo soy! de Carlos Arinches. Por otro lado, Tapia se implicó políticamente firmando el “Llamamiento por las Afiliadas del Partido Radical Socialista” en septiembre de 1930.

Tras el estallido de la Guerra Civil, se trasladó junto con su familia a València y colaboró en misiones de propaganda y diseñó carteles como Alistaos en las milicias aragonesas. Huyó del país pasando por Barcelona, Perpiñán, Toulouse y Nueva York hasta que llegó a México, donde se ganó la vida realizando viñetas e ilustraciones para editoriales como la Editora Continental de México o Centauro, y como ilustradora infantil en colecciones como El libro de oro de los niños. Un mundo maravilloso para la infancia. En 1946, Alma Tapia contrajo matrimonio con el también exiliado republicano Eusebio Rodrigo del Busto y abandonó su actividad artística profesional para centrarse en los cuidados familiares, aunque parece ser que realizó puntualmente ornamentaciones para un restaurante y murales decorativos.

MAE, Clara Solbes Borja, actualizada 2024. DOI: 10.26754/mae1803_1945

Exposición de la Unión de Dibujantes Españoles, Nueva York, 1927 X Salón de Humoristas, dependiente de la Unión de Dibujantes Españoles, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 1927 XI Salón de Humoristas, dependiente de la Unión de Dibujantes Españoles, 1928 XII Salón de Humoristas, dependiente de la Unión de Dibujantes Españoles, celebrado en el Museo de Arte Moderno (MAM), Madrid, 1929 | Muestra colectiva en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 1929 Primer Salón de Dibujantas, Unión de Dibujantes Españoles, celebrado en el Lyceum Clum Femenino de Madrid, 1931 Colectiva Artistas en Acción (AA), Salón del Heraldo de Madrid, 1932 I Feria de Dibujo, III Feria del Libro, Madrid, 1935 |

Gaitán Salinas, Carmen y Murga Castro, Idoia. “Alma Tapia: la línea moderna”, Archivo Español de Arte, XC, 360, octubre-diciembre 2017, pp. 393-410. Gaitán Salinas, Carmen. Las artistas del exilio republicano español. El refugio latinoamericano. Madrid: Cátedra, 2019. Guasch Marí, Yolanda. Mujeres artistas en México: las generaciones del exilio espanyol, Gijón, Trea, 2022. Tejeda, Isabel y Folch, María Jesús. A contratiempo. Medio siglo de artistas valencianas (1929-1980). Valencia, IVAM, 2018. |

Tapia, Alma. (10-XII-1927): “Cuadros célebres”. En: Gutiérrez,p.10. Tapia, Alma. (28-II-1926): “Sombreros cloche”. En: Buen Humor, p.6. Tapia, Alma. (11-IV-1926): Buen Humor, p.7. | Tapia, Alma. (6-XI-1927): Buen Humor, p.7. Tapia Bolívar, Daniel. (1935a): Ha llovido un dedito. Madrid: Espasa-Calpe. Tapia Bolívar, Daniel. (1935b): San Juan. Madrid: Biblioteca Nueva. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Pintora nacida en Villareal en 1880, formó parte del ambiente artístico de la ciudad castellonense a principios del siglo XX. Hija de Juan Flors.

La pintora Elena Arquimbau Flors nació en Villareal en 1880 y formó parte del ambiente artístico de la ciudad castellonense a principios del siglo XX. Hija de Juan Flors, poseedor del título de Caballero cubierto ante el Papa (SAMBLÁS, 2003, 43), provenía de una ilustre familia villarrealense y vivió y se formó en la capital cursando los estudios de cultura general y magisterio (IBIZA, 2017, 89).

Castellón era una ciudad pequeña en los primeros años del siglo XX y estaba compuesta por una clase obrera que comenzó a surgir con fuerza y por una burguesía emprendedora adinerada que comenzó a sentirse atraída por el arte (SAMBLÁS, 2003, 23). Elena Arquimbau desarrolló su trayectoria artística en este contexto cultural; un periodo poco exitoso desde el punto de vista expositivo y con difícil acceso al público. Un panorama que cambiará con la llegada de la segunda mitad del siglo XX con la apertura de galerías en Castellón (PALAU, 2014, 96).

Arquimbau impartió clases de pintura en Castellón y en Valencia (SAMBLÁS, 2003, 43), tratándose de una notable pintora. Utilizaba una técnica pictórica que consistía en imitar el bordado a través de diseños propios. Un procedimiento que será practicado por otras artistas, como Rosario Gual. También realizó flores de pan, cuadros trabajados con pelo y solía trabajar la cera (SAMBLÁS, 2003, 43). Hacía uso de soportes como la seda, el terciopelo o el lienzo, los cuales eran preparados previamente con un empastado sobre el que pintaba posteriormente (SAMBLÁS, 2003, 44).

Fue una de las pintoras más nombradas en los medios de comunicación locales de su época. Pueden encontrarse referencias a sus obras en publicaciones periódicas como El Heraldo de Castellón o El Pueblo de Valencia. La primera alusión en El Heraldo de Castellón aparece el 12 de mayo de 1899, cuando contaba con la edad de 19 años, reseñando que “esta noche quedará expuesto en el escaparate del favorecido comercio de nuestro querido amigo don Ezequiel Dávalos, el estandarte de los peregrinos de esta capital, pintado imitación a bordado, por la notable profesora de esta clase de trabajos doña Elena Arquimbau” (SAMBLÁS, 2003, 44). Los escaparates de los comercios públicos eran el lugar destinado para exponer las obras debido a la carencia de galerías artísticas.

Su obra será descrita en reseñas periódicas y hablarán de ella con cumplidos elogios. Tales elogios por parte de la prensa llevaron a Elena Arquimbau a abrir una academia en la ciudad castellonense para enseñar la difícil y costosa técnica pictórica que imitaba el bordado. Contrajo matrimonio con el escultor Miguel Sanmillán Artola, pionero de la fotografía de la geografía peninsular y de cuya relación tuvo dos hijos: Miguel y José. No obstante, quedó viuda antes de la llegada de la Guerra Civil española. Destacable es también su condición laboral de telegrafista obtenida tras unas oposiciones y que la convirtieron en una de las pioneras en esta profesión en España (IBIZA, 2017, 89), logrando así hacer frente a su difícil situación económica.

En definitiva, Elena formó parte de ese numeroso grupo de pintoras que desplegaron su creación pictórica. Sin embargo, se desconoce la ubicación de sus obras, razón que demuestra la escasa atención que se prestaba a la producción artística femenina en aquella época. Falleció en su ciudad natal a la edad de 60 años el 6 de enero de 1940.

MAE, Javier Martínez Fernández, 2020

|

IBIZA I OSCA, Vicent (2017). Les dones al món de l’art. Pintores i escultores valencianes (1500-1950). Valencia: Institució Alfons el Magnànim, pp. 180. PALAU PELLICER, Paloma (2014). “Enseñar la obra: el reto para mujeres artistas y galeristas en la historia contemporánea del arte”. Dossiers feministes, 19, pp. 95-114. SAMBLÁS ARROYO, Herminia (2003). Pintoras en Castellón. 1900-1936. Castellón: Diputación de Castellón, pp. 303.

|

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y fue galardonada en la sección de arte decorativo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1924. Con el estallido de la Guerra Civil, se inscribe en la Alianza de Intelectuales por la Defensa de la Cultura y forma parte de la revista Pasionaria, dirigida por Manuela Ballester.

Nació el 12 de octubre de 1904 en Valencia. Su padre, el pintor y ceramista malagueño Gregorio Muñoz Dueñas, la introduciría en las artes. Su hermano, Gori Muñoz, fue también pintor y escenógrafo. En 1916 su familia se trasladó a vivir a Manises, pueblo en el que su padre había fundado la Escuela de Cerámica de Manises junto a Manuel González Martí y Rafael Roménech. En 1922, su padre inicia una nueva etapa como profesor en la Escuela de Cerámica de Madrid y la familia se trasladó a la capital. En Madrid, Amparo Muñoz Montoro participó en la Exposición Nacional de 1924, en la que fue galardonada en la sección de arte decorativo por el panel cerámico “Jocs Florals”.

En 1929, tras el fallecimiento del padre, retorna de nuevo a València y, concretamente, a barrio de Benicalap. Se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en la especialidad de escultura.

Con el estallido de la Guerra Civil, se inscribe en la Alianza de Intelectuales por la Defensa de la Cultura y forma parte de la revista Pasionaria, dirigida por Manuela Ballester. También participó en diversos mítines políticos republicanos y en tareas del PSOE. Tras la contienda, fue deportada y separada del puesto de profesora de dibujo en una escuela pública. Entre 1939 y 1946 impartió clases de dibujo artístico y trabajó como dibujante para la fábrica de cerámica Hispania de Manises hasta que en 1946 se casó por poderes con el también artista Manuel Edo Mosquera, con quien se quería reunir en su exilio mexicano.

Sobre su etapa en México se conocen pocos datos, pero sabemos que trabajó en el ámbito publicitario, como ilustradora del diario Excelsior y en revistas de moda. En 1983 realizó una muestra en el Parque Naucalli, en la que presentó 45 paisajes en los que predomina la arquitectura del antiguo México, con escenas evocadoras de iglesias y conventos.

MAE, Clara Solbes Borja, actualizada 2024. DOI: 10.26754/mae1803_1945

Exposición Nacional de Bellas Artes, Palacio de Cristal, Madrid, 1924. Amparo Muñoz Edo, Galerías del Ágora, Parque Naucalli, México D.F., 1983. |

|

Agramunt Lacruz, Francisco. Un arte valenciano en América. Exiliados y emigrados. Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1993. Gaitán Salinas, Carmen. Las artistas del exilio republicano español. El refugio latinoamericano. Madrid, Cátedra, 2019. Guasch Marí, Yolanda. Mujeres artistas en México. Las generaciones del exilio español. Madrid, Trea, 2021. Mancebo, María Fernanda. «Las mujeres valencianas exiliadas (1939-1975)». En García, Manuel (ed.), Homenaje a Manuela Ballestser. Valènca, Institut Valencià de la dona; Generalitat Valenciana; Consellería de Cultura, 1995, pp. 37-63. | García, Manuel. Exiliados. La emigración cultural valenciana (Siglos XVI-XX). Vol. III. Diccionario biográfico del exilio cultural valenciano (1939-1975). Valencia, Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, 1995. Ibiza i Osca, Vicent. Les dones al món de l’art. Pintores i escutores valencianes (1500-1950). Valencia, Alfons el Magnànim, 2017. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Nació en Albacete, pero se trasladó a Valencia durante su juventud, cuando ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos. Formó parte de los círculos de renovación plástica que emergieron en la Valencia de los años treinta. En 1938 fue profesora de dibujo en el Instituto para Obreros de Barcelona y en 1939 se exilió en Bogotá, donde trabajó junto con su marido Juan Renau en el sector publicitario hasta que en 1946 consiguieron reunirse con el resto de la familia en México. Allí trabajó en el taller artístico de los Renau-Ballester. En la década de los cincuenta volvió a Valencia, pero abandonó la actividad artística profesional.

Nació en Albacete en 1912, probablemente en una familia de origen campesino, aunque existen numerosas lagunas sobre su historia y trayectoria. Se trasladó a València junto con su familia durante su juventud e ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos el año 1930. Allí accedió a la Federación universitaria Escolar (FUE), donde conoció Juan Renau, con el que contraería matrimonio civil unos años más tarde, el 7 de marzo de 1937. Durante su periodo de formación, se especializó tanto en escultura como en pintura y fue galardonada con diversos premios de la Fundación Roig.

Fuera de la escuela, su compromiso político se materializó en la participación en diversos ámbitos intelectuales como la Sección de Propaganda del Socorro Rojo Internacional, la Unión de Escritores y Artistas Proletarios, la Alianza de Intelectuales por la Defensa de la Cultura y en la Agrupación de Mujeres Antifascistas. Asimismo, en 1933 participó en el III Congreso de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos y, en 1937, colaboró junto con Manuela Ballester en la organización del II Congreso Internacional de Intelectuales para la Defensa de la Cultura.

En el ámbito artístico, formó parte de los círculos de renovación plástica que emergieron en la València de los años treinta, participando en exposiciones colectivas como la celebrada en la Sala Blava por el colectivo Acció d’Art, en el Ateneo Mercantil o en el Círculo de Bellas Artes. Realizó fundamentalmente retratos, tanto escultóricos como pictóricos, entre ellos el Busto de Juan Renau, fechado aproximadamente en 1935 y de cuya existencia solo se conserva una reproducción fotográfica. Asimismo, realizó obra gráfica como la que reproduce Cristina Escrivá (2018), Unamuno y la religión (1936-38), de clara inspiración goyesca. También realizó ilustraciones para la revista Verdad y Nueva Cultura ―además de colaborar en esta última en tareas administrativas―, y colaboró con Manuela Ballester en la edición de Pasionaria: revista de las Mujeres Antifascistas de Valencia.

En 1938 se traslada con su familia a Barcelona, donde fue profesora de dibujo en el Instituto para Obreros de Barcelona y donde obtuvo el primer accésit en un concurso de condecoraciones convocado por el Ministerio de Defensa Nacional con el boceto de la medalla dedicada a la Segunda Guerra de la Independencia. En 1939 se exilió en Colombia, pasando por Francia y Panamá. Instalada en Bogotá, trabajó junto con su marido en el sector publicitario hasta que en 1946 consiguieron reunirse con el resto de la familia en México, donde trabajó en el taller artístico de los Renau-Ballester. En la década de los cincuenta volvió a València, pero abandonó la actividad artística profesional para centrarse en los cuidados familiares (a lo largo de su periplo latinoamericano, la artista había tenido dos hijos y una hija). Elisa Piqueras falleció en Valencia en 1974.

MAE, Clara Solbes Borja, actualizado 2024. DOI: 10.26754/mae1803_1945

El exilio intelectual en Albacete, Centro Cultural de la Asunción, Albacete, 2016 A contratiempo. Medio siglo de artistas valencianas, 1929-1980, Institut Valencià d’Art Modern, València, 2018 |

|

Agramunt Lacruz, Francisco. Un arte valenciano en América. Exiliados y emigrados. Valencia, Generalitat Valenciana, 1992. — Diccionario de artistas valencianos del siglo XX. Valencia, Albatros, 1999. Escrivá, Cristina y Piera, Francesc. “Elisa Piqueras Lozano, una artista malograda”, en Monlleó Peris, Rosa; Badenes-Gasset, Inmaculada; Alcón Sornichero, Eva (eds.), Mujeres públicas, ciudadanas conscientes. Una experiencia cívica en la Segunda República. Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2018, pp. 381-392.

| Gaitán Salinas, Carmen. Las artistas del exilio republicano español. El refugio latinoamericano. Madrid, Cátedra, 2019. Guasch Marí, Yolanda. Mujeres artistas en México. Las generaciones del exilio español. Madrid, Trea, 2021. Martínez Sancho, Cristina. “Artistas mujeres a contracorriente. Los casos de Manuela Ballester, Elisa Piqueras y Amparo Segarra”, en Tejeda, Isabel y Folch, María Jesús. A contratiempo. Medio siglo de artistas valencianas (1929-1980). Valencia, IVAM, 2018, pp. 67-80. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Toledo, doc. 1875 – Toledo, 1932

Pintora, aunque era natural de Toledo tuvo taller en Madrid, participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878. Era discípula de Matías Moreno.

San Francisco de Asís y el hermano León meditando sobre la muerte (copia a partir del Greco), 1878. Colecciones Reales, Patrimonio Nacional, Palacio Real de Madrid.

Paula Alonso Herreros (Toledo, doc. 1875 – Toledo, 1932) fue pintora y escultora. Residía en Madrid, donde también tuvo su taller (calle Santa Isabel, 3), cuando presentó en la Exposición Nacional de 1878 dos retratos al lápiz (60 x 45 cm), tres cabezas de estudio (47 x 50; [2] 68 x 54 cm) y el Retrato del Sr. D. A. L. A. (57 x 47 cm). Era hija de Manuel María Herreros, Gobernador Civil de Toledo (1852-1853) y Ciudad Real (1854), rico hacendado de la provincia y diputado a cortes hasta la revolución de 1868.

Paula Alonso se formó como discípula del pintor, escultor y restaurador Matías Moreno González (1840-1906), director de la Escuela Superior de Artes Industriales de Toledo. La creación por el profesor de una clase doméstica de dibujo en el Instituto de la ciudad posibilitó a un buen grupo de mujeres una buena formación artística. Años después, Paula obtuvo una beca de la Diputación de Toledo.

La pintora, en 1878, respondió a la petición realizada por Manuel María Santa Ana, propietario del periódico La Correspondencia de España, dirigida a los artistas e industriales del país para que enviaran obras artísticas como regalo de bodas a la reina María de las Mercedes por su enlace con Alfonso XII. La pieza se conserva en el Palacio Real de Madrid, San Francisco de Asís y el hermano León meditando sobre la muerte (copia de El Greco), 1878 (óleo, 65 x 53 cm).

Tras su boda con Pedro Vidal Rodríguez Barba, en 1888 este fue nombrado arquitecto municipal de Cáceres, y en 1890 de Salamanca, por lo que abandonó la ciudad hasta 1904. En 1889 donó al Museo Provincial de Cáceres un cuadrito titulado Subida de las Piñuelas, por su amistad con Sagrario Muro, esposa del impulsor del museo.

En 1920 presentó varias pinturas y una escultura en la Exposición de Bellas Artes de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, entonces añadía ya a su firma “de Vidal”. En agosto de ese mismo año fue la encargada de organizar, junto a Lucrecia Piqueras de Sánchez Comendador, la Exposición de Labores Toledanas –inspiradas en monumentos de la ciudad según la propuesta de la Comisión Provincial de Monumentos–, instalada en el salón alto del Ayuntamiento. Recientemente, en 2019, la casa de subastas Lamas Bolaño sacó a la venta un óleo firmado por ella, Paisaje toledano con figuras (39,5 x 25 cm), con un valor inicial de 250 €.

MAE, Mariángeles Pérez-Martín, febrero 2021.

Una cabeza. 1878. Pintura (47 x 40 cm). Paradero desconocido.

Una cabeza. 1878. Pintura (68 x 54 cm). Paradero desconocido.

Una cabeza. 1878. Pintura (68 x 54 cm). Paradero desconocido.

Retrato. 1878. Dibujo a lápiz (60 x 45 cm). Paradero desconocido.

Retrato. 1878. Dibujo a lápiz (60 x 45 cm). Paradero desconocido.

Retrato del Sr. D. A. L. A. 1878. Pintura (57 x 47 cm). Paradero desconocido.

Subida de las Piñuelas. 1889. Pintura. Museo Provincial de Cáceres (prensa, no identificado).

Paisaje toledano con figuras. Pintura al óleo (39,5 x 25 cm). Casa de subastas Lamas Bolaño, Barcelona. (Tasado en 250 €).

Exposición General de Bellas Artes, Madrid. 1878. Exposición de Labores Toledanas, Toledo. 1920. |

|

NAVARRO, Carlos G. (ed.), Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España (1833-1931), Madrid, Museo Nacional del Prado, 2020, pp. 298 y 300. OSSORIO Y BERNARD, Manuel, Galería Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX, Madrid, Ediciones Giner, 1975 [1883-1884], p. 26 |

ANÓNIMO, “Labor de la Comisión de Monumentos. La Exposición de Labores Toledanas”, Toledo: revista de arte, 151, 15 de agosto de 1920, p. 4. Catálogo Oficial de la Exposición General de Bellas Artes de 1878, p. 9 y 35. LISARDO, “Arte toledano. La Exposición de Labores Toledanas”, Toledo: revista de arte, 152, 30 de agosto de 1920, p. 4. |

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.